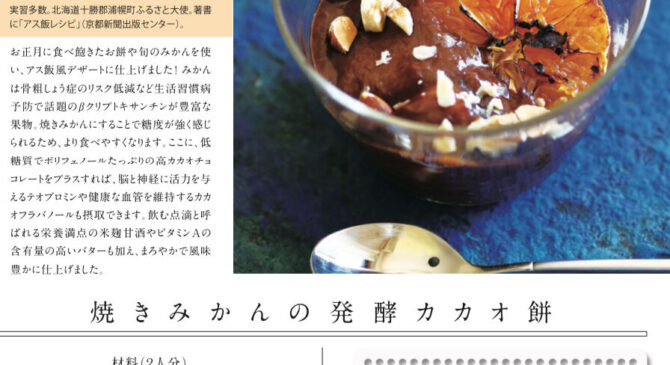

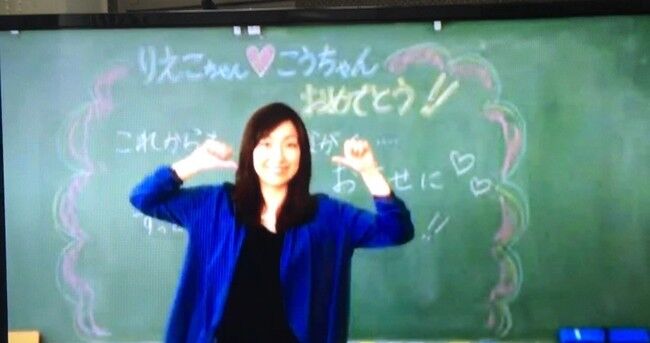

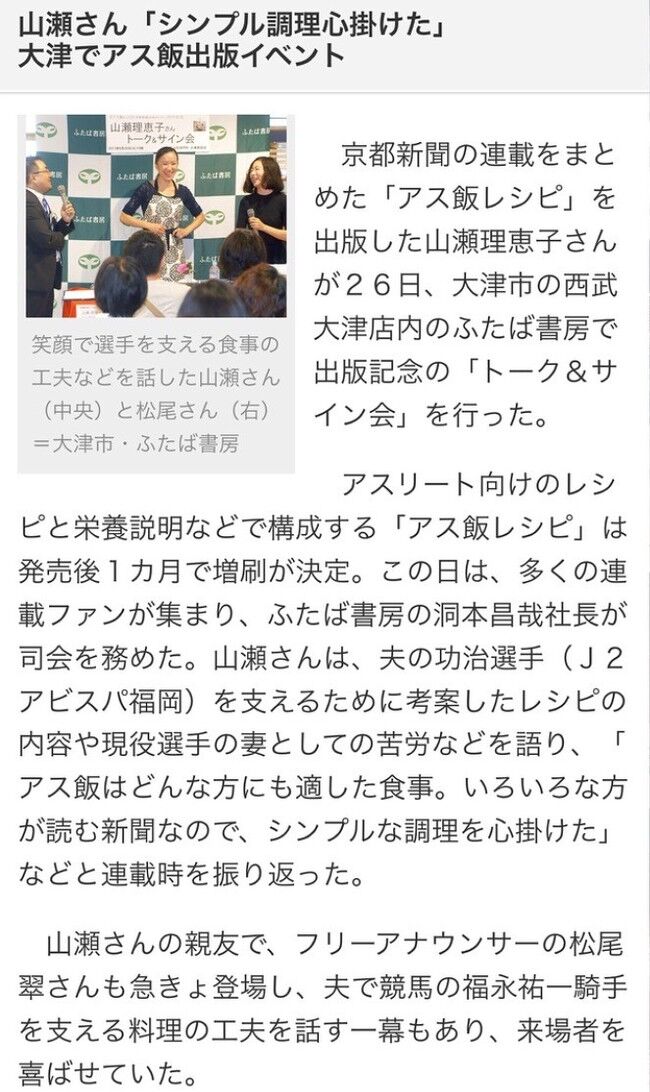

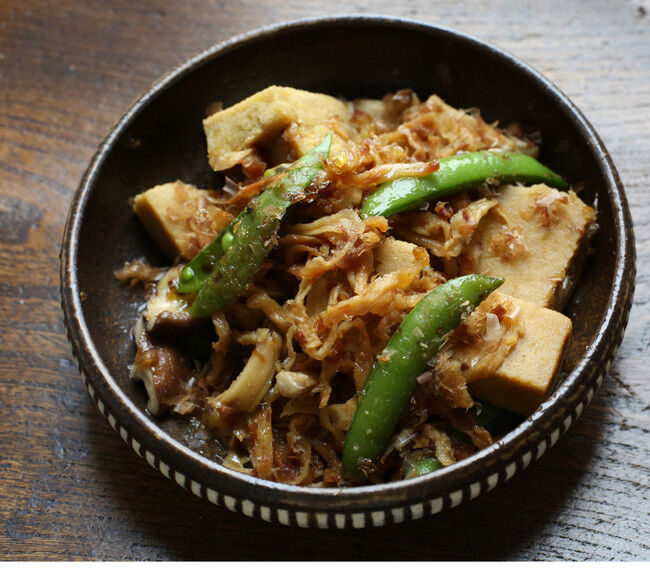

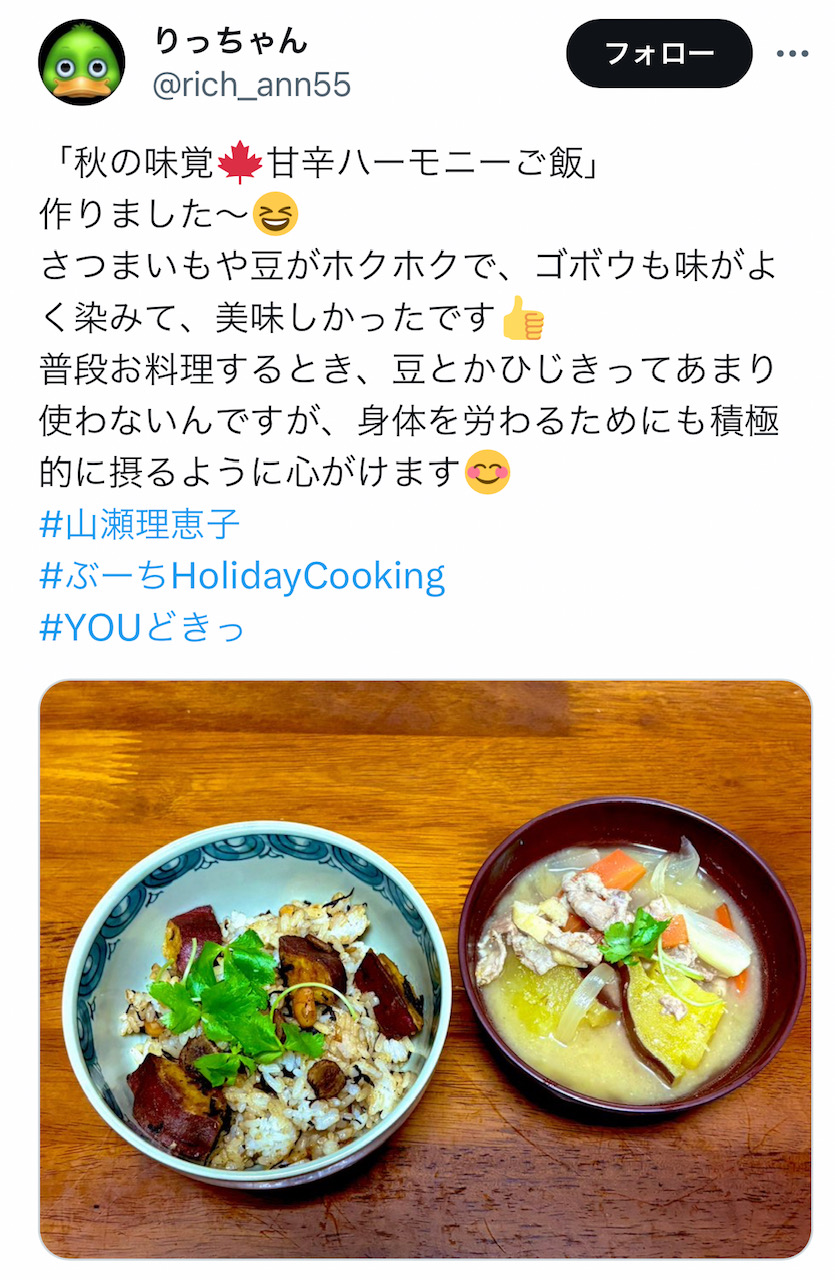

山瀬理恵子のぶ~ちHoliday Cooking!今回のテーマは免疫強化!感染症対策!

※器は萩焼き、松光山さん!

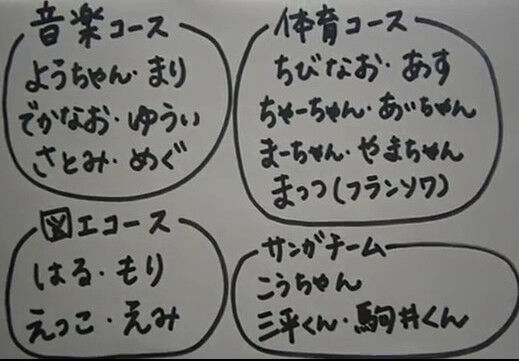

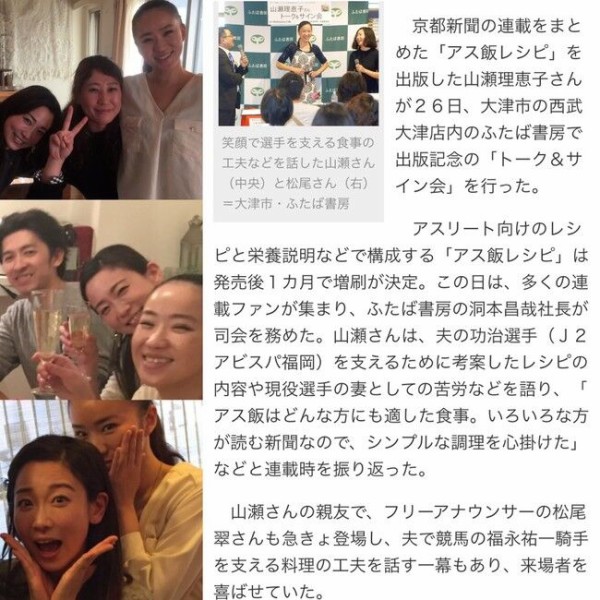

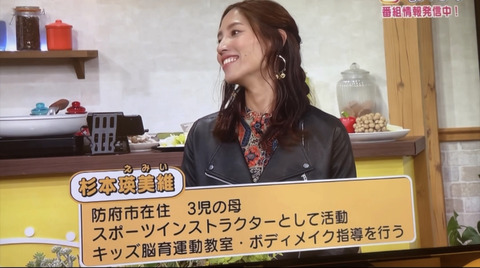

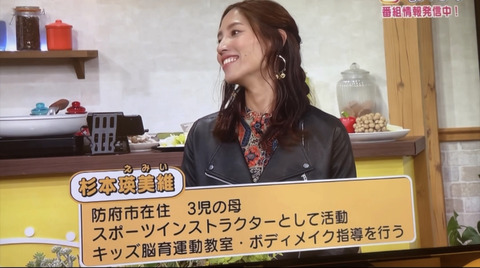

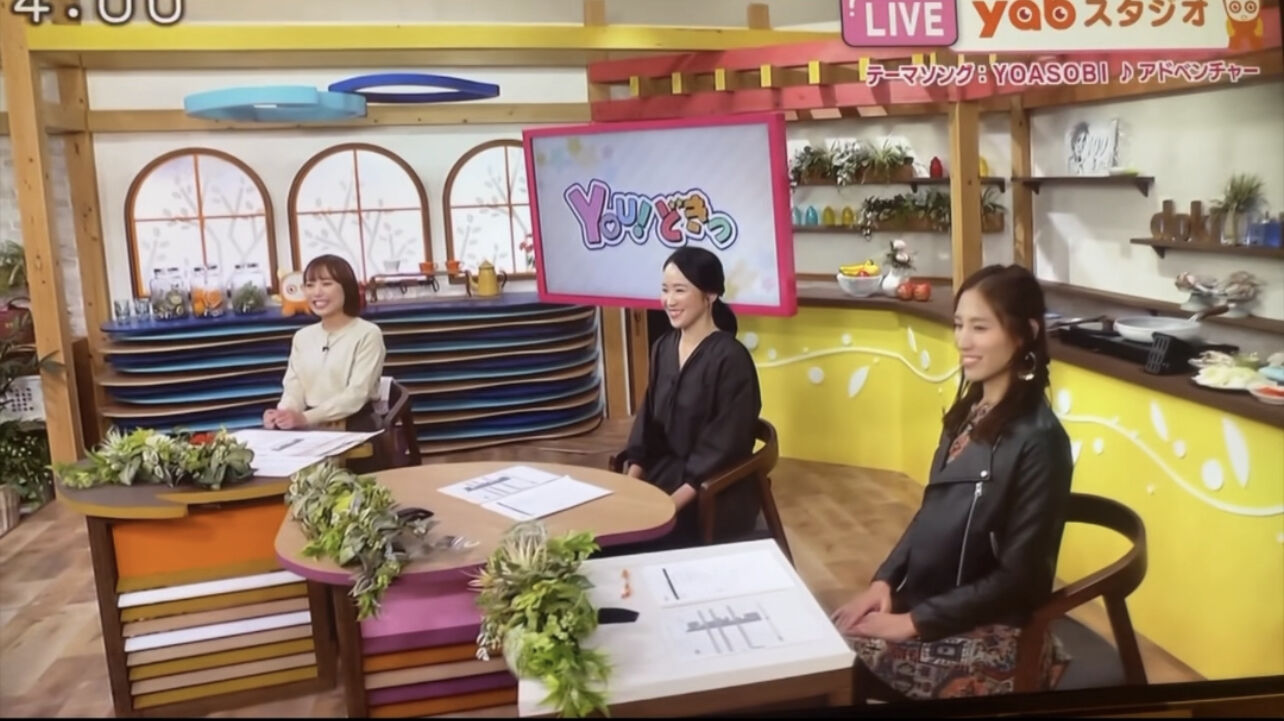

料理コーナー出演者

#山口朝日放送アナウンサー #宮原睦実

#料理研究家 #山瀬理恵子

ゲスト タレントの #杉本瑛美維 さん

えみいさん完食!リハの時から、宮原アナ、浅野アナ、美人ディレクター、スタッフさん達が群がって食べてくれました!やったー!(*≧∀≦*)みんなで免疫強化出来た\(^o^)/

早速、食レポが届いております!!!ようこママさん来た♪───O(≧∇≦)O────♪

もう、ほんっっとに神レベルのスピード感で、チャチャチャっと作ってアレンジもしてくださり、番組に出て貰いたくてスカウトしている真っ最中!!!( ;∀;)

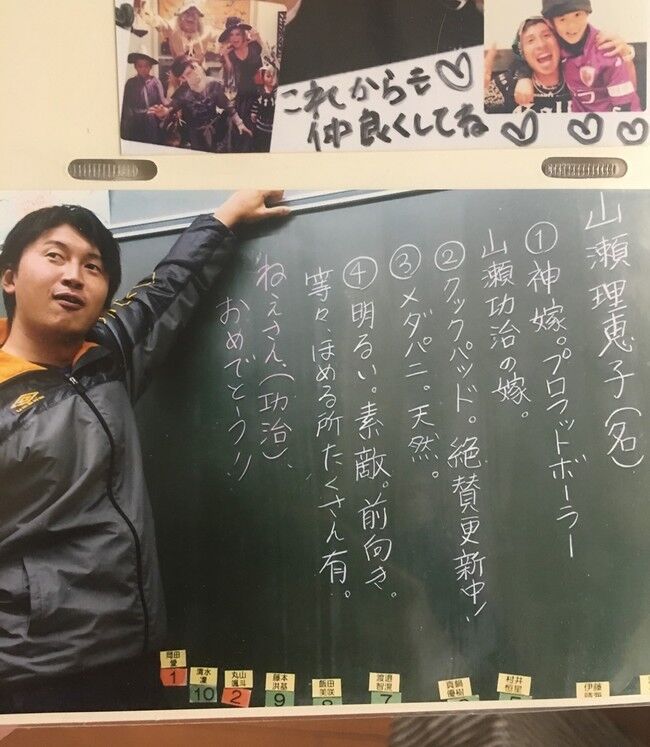

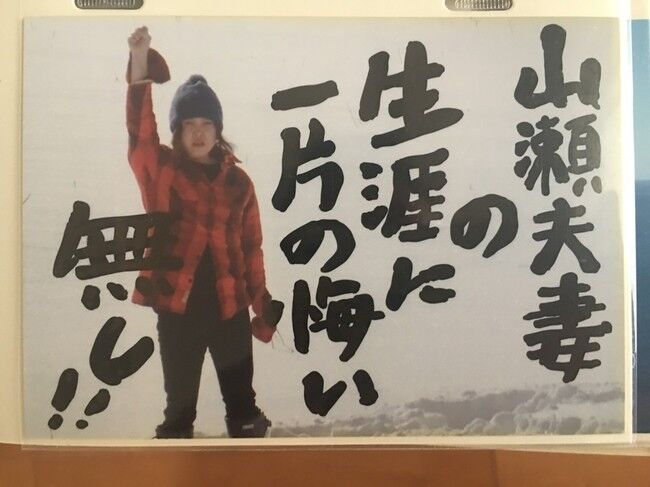

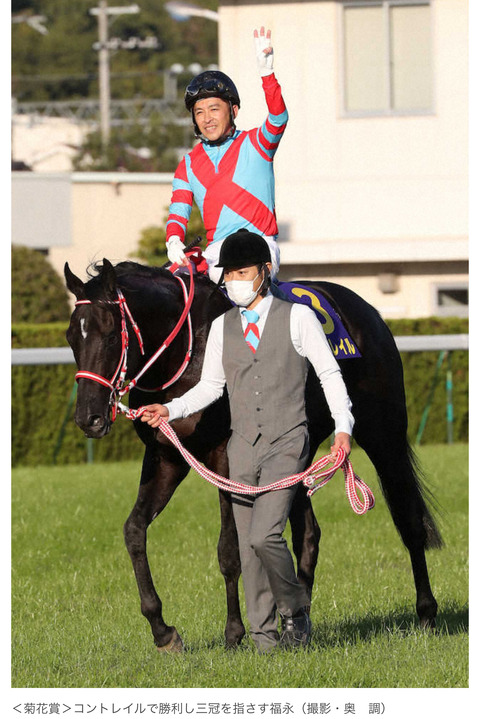

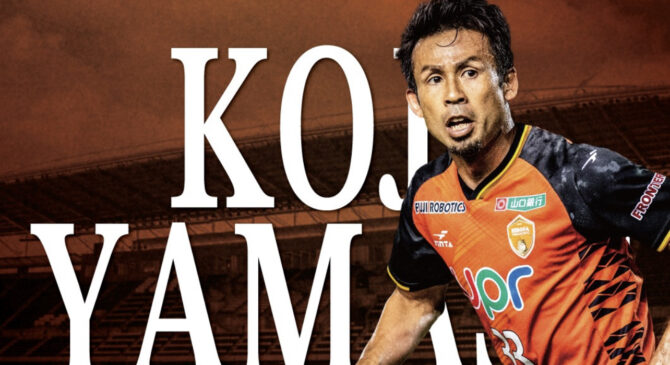

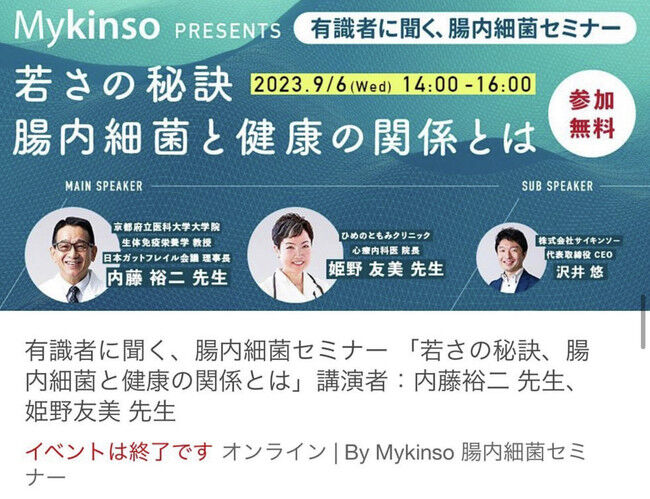

今回は、2022年度から夫、山瀬功治とスポンサー契約を締結。オフィスひめの(姫野友美Dr.)で、血液データに基づいた医学的なアプローチでパフォーマンスの向上をサポートしていただいている

@himenotomomi_

#姫野友美 医師

医療法人友徳発心会

ひめのともみクリニック 院長

1978年 東京医科歯科大学医学部卒業

1979年 九州大学医学部付属病院 心療内科勤務

1980 年 北九州市立小倉病院 内科勤務

1986 年 Mayo clinic Emergency Room(U.S.A) Visiting Clinician

1987 年 東京都立広尾病院 麻酔科勤務

1989 年 木原病院勤務

1998 年 テーオーシービル診療所 心療内科勤務

2002 年 女性のための生涯医療センターViVi 心療内科非常勤勤務

2005 年 ひめのともみクリニック開設

2006 年 日本薬科大学 漢方薬学科 教授就任 ※2021年 退官

日本心身医学会専門医(評議員)、日本東洋医学会専門医、日本心療内科学会登録医(評議員)、日本温泉気候物理医学会温泉療法医、麻酔科標榜医

日本オーソモレキュラー医学会理事、一般社団法人オーソモレキュラー栄養医学研究所理事、医療法人八女発心会理事

現在、ひめのともみクリニック院⻑として、オーソモレキュラー栄養医学に基づいた栄養療法や点滴療法、バイオロジカル療法を組み合わせた独自のメディカルプログラムで個々人に合わせたオーダーメイドの治療を行っている。そのかたわら、ストレスによる病気・症候群などに関するコメンテーターとして、テレビ東京系列『主治医が⾒つかる診療所』等のテレビ番組や新聞・雑誌等で活躍中。

日本オーソモレキュラー医学界理事の姫野友美Dr.

https://isom-japan.org/static/page?page=outline

オーソモレキュラー医学

https://isom-japan.org/top_after

【会社概要】

名称 :有限会社オフィスひめの

代表者:代表取締役社長 北山 弥栄奈

所在地:東京都品川区大崎4-1-2 ウィン第2五反田ビル4F

設立 :2004年8月3日

■オフィスひめのHP■

http://office-himeno.com/

■オフィスひめのInstagram■

https://www.instagram.com/office.himeno/

■姫野友美Instagram■

https://www.instagram.com/himenotomomi_/

■姫野友美Facebook■

https://www.facebook.com/tomomi.himeno.clinic

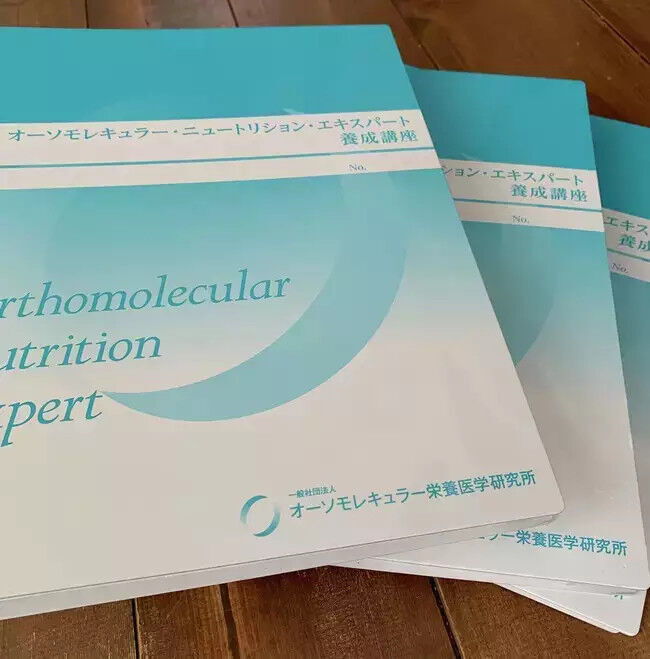

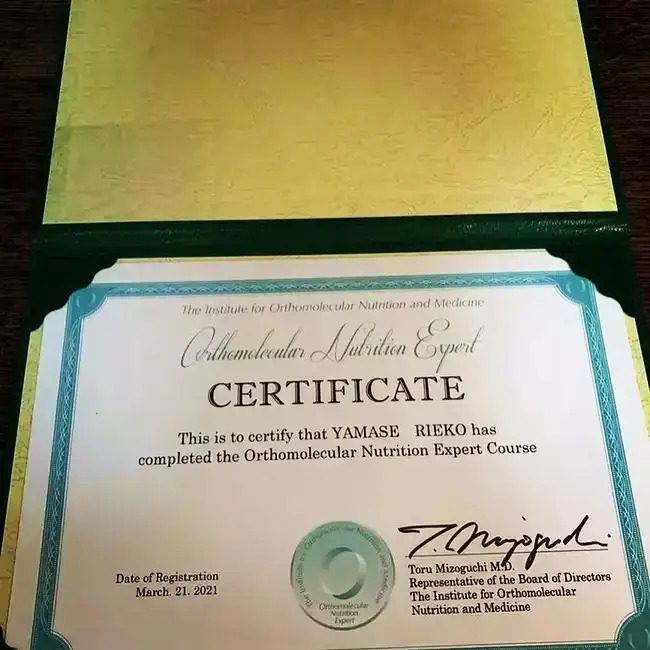

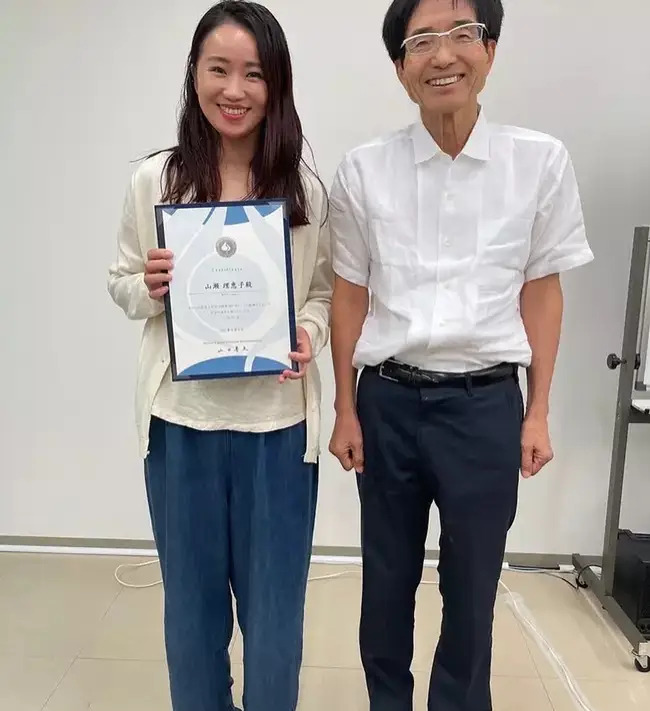

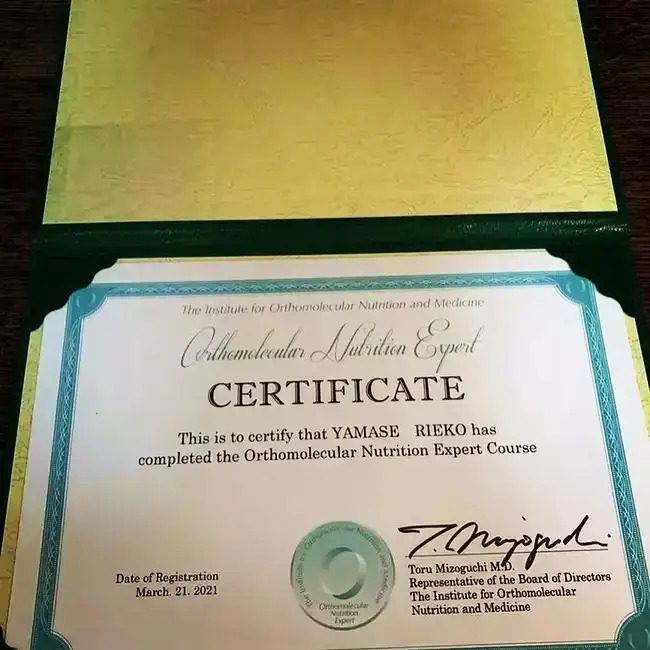

※契約Dr.が姫野先生ということで、私自身も一般社団法人オーソモレキュラー栄養医学研究所認定ONE第4期(分子整合栄養医学・オーソモレキュラー・ニュートリション・エキスパートを取得。

免疫のメカニズムを学ばせていただいております。

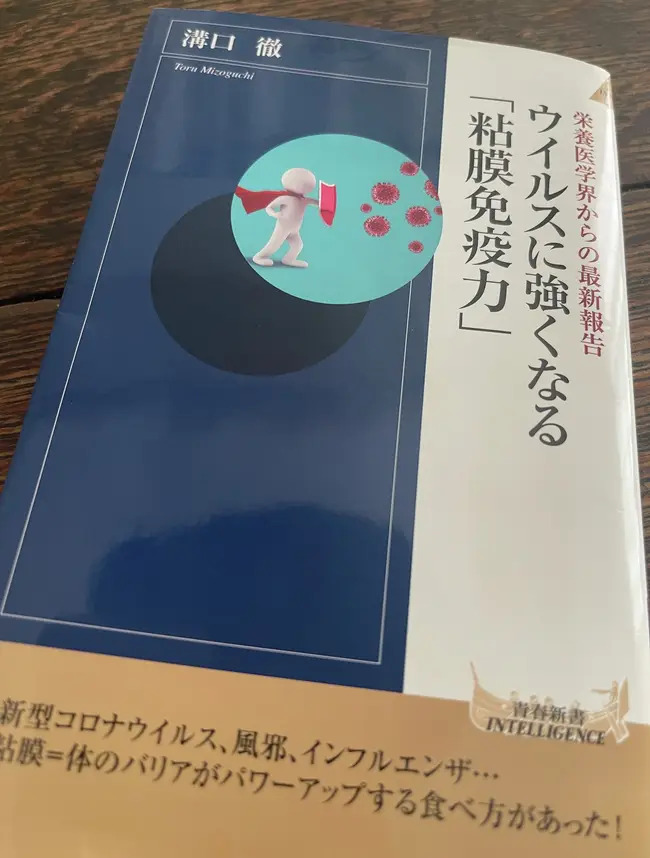

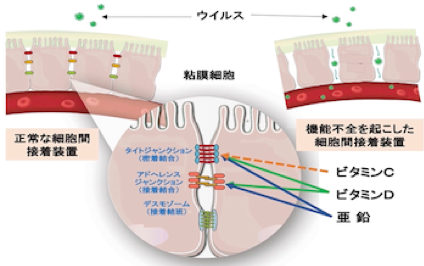

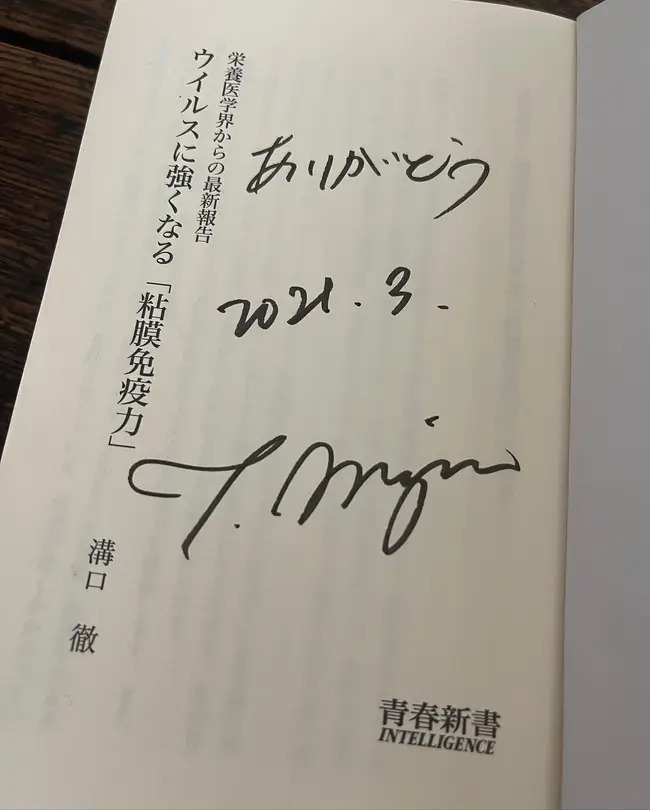

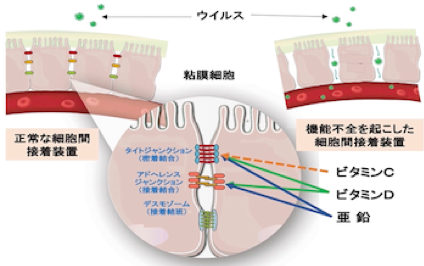

コロナ禍で注目の粘膜免疫のメカニズムは、2020年より一般社団法人オーソモレキュラー栄養医学研究所認定ONE第4期(オーソモレキュラー・ニュートリション・エキスパート)の講義を受講。資格試験を受け2021年3月に資格を取得した際、講義のメーンを担ってくださった溝口徹先生の粘膜免疫のメカニズムを参考にさせていただいております。

粘膜の再生を促す栄養素はビタミンD、ビタミンA、亜鉛が鍵です。きのこ類のβグルカンでマクロファージ、インターフェロン、T細胞、B細胞、IgA誘導 パイエル板における免疫応答による機能の発現。

より詳しい粘膜免疫のメカニズムを知りたい方は溝口徹先生の書籍「栄養医学会からの最新警告 ウイルスに強くなる粘膜免疫力」をご覧ください。

また、2020年に細胞環境デザイン学を京都にて学ばせていただいた山田豊文先生も、国際オーソモレキュラー医学会が感染対策に推奨しているマグネシウム、亜鉛、セレン、ビタミンDとマグネシウムの関係性、油のとり方や腸管免疫、緑茶についても書籍でも解説されています。

2021年9月期、京都府の杏林予防医学研究所にて、2日間の細胞環境デザイン学集中講義を受講させていただきました。

食分野の学びは永遠に尽きること無き。

専門分野の植物化学だけではなく、西洋医学、東洋医学、アーユルヴェーダ、ビーガンやローフード、薬膳、糖質制限等、夫に対し今日より明日のプラスを作り出し結果を捻出する為に、また説得力のある理論、メカニズムをシェアするには日々、幅広いあらゆるジャンルのインプット、ブラッシュアップ、データ収集とその量を積み重ねていくことが必須でした。

遥か昔のこと。

それこそ夫が日本代表に選出される前、2006年頃から特に、細胞や脂質、ミネラルの捉え方による #アス飯 の最大ベースになったのが山田先生の生化学理論です。

添付させていただいた細胞環境デザイン学の全カテゴリをジャンル毎に分類。科学的に学んで行きます。

山田式断食プログラムによる若返り、玄米、豆類、野菜、海藻類を主軸とした伝統的な穀菜食。ミネラルの中でも特にMgやオメガ3を超重視。一日二食以下、少食。しっかり噛むこと。質の良い水の摂取。朝の青色光や紫外線を重要視した日の出より前からの散歩や早歩き、超高周波音を重要視した楽器、レコード、自然環境音、アーシング、サンゲージング、冷たいシャワー、土のついた野菜、ペットを飼うなど菌と仲良しな暮らし、清潔にし過ぎない、質の良い睡眠、うつ伏せ寝、呼吸、瞑想、マグネシウム鼻うがい、夜は暗い環境下、トイレ時の姿勢、生活環境に炭や緑をふんだんに取り入れる、絵を描く、料理する、将棋など指先を動かす、自然音を聞けて、運動不足を解消し、土や緑にふれられ、綺麗な空気を取り込み深呼吸できる山登りやキャンプ、芸術に親しむ等

山田豊文 先生

薬を用いずに人が本来持つ治癒力を引き出して病状を改善する栄養療法に出会い、自らの病気体験を克服した経緯から、ライナス・ポーリング博士が提唱する分子整合医学の理論に感銘。ミネラル栄養学及び毛髪ミネラル分析を米国のドクターズ・データ社で学び、同社が認定する指導者としての資格を取得する。

1984年、予防医学のためのスクリーニング手法として、日本にいち早く毛髪ミネラル分析を採り入れる。

がんの治療法として米国ではよく知られるゲルソン療法など、野菜ジュースを使った体質改善に早くから着目。その効果について研究を重ね、予防医学理論に基づいた独自の断食プログラム「山田式ミネラルファスティング」を確立。単なる減量法とは一線を画した美容や健康管理の包括的手段として、多くの実践者を輩出。

また、アスリートや著名人のコンディショニングの一環としても同プログラムを導入。目覚ましい成果をあげ、各界の著名人から支持を得ている。

一方、日本マグネシウム学会や日本微量元素学会、国際微量元素学会、日本ビタミン学会、日本農芸化学会等の会員となり、ミネラルやビタミンなど微量栄養素に関しての研究を深める。

これらの研究をもとに、昨今の日本人の体力低下や病気発生の根本問題には深刻なミネラル欠乏や代謝異常、それに伴う細胞の変性や機能低下があると考え、主に医師や医療従事者、栄養学を学ぶ人たちに対する新たな予防医学の普及を目的として、1985年に杏林予防医学研究所を設立。

さらに、分子整合医学や分子生物学、細胞生物学などの研究を進める中で、「あらゆる方面から細胞の環境を整えれば、誰でも健康に生きていける」というコンセプトの「細胞環境デザイン学」を提唱・確立し、本来あるべき予防医学や治療医学の啓蒙や指導を行う。2013年には「杏林アカデミー」を開校。自ら講師を務める各種講座を通じて、細胞環境デザイン学を日本に広めていくための人材育成に力を注いでいる。

2018年には日本幼児脂質栄養学協会(JALNI)を始動、2019年に一般社団法人化。主に子どもの脂質改善を目的としたさまざまな活動を全国各地で展開している。

講演実績

読売ジャイアンツ・大阪近鉄バファローズ(当時)・西武ライオンズ・福岡ソフトバンクホークスなど

プロ野球チームのキャンプ地にて、選手やスタッフ、ご家族にスポーツコンディショニングの講演

倉敷芸術科学大学生命科学部にて「ミネラル栄養学」講義担当

花園国際美容学院にて「ミネラル栄養学」講義担当

#山田豊文 先生

#杏林予防医学研究所

先にご紹介させていただいた溝口徹先生の書籍「栄養医学会からの最新警告 ウイルスに強くなる粘膜免疫力」(日本オーソモレキュラー医学会のホームページでも免疫のメカニズムが学べます)と共に、山田豊文先生の書籍「ウィルスにおびえない暮らし方」をオススメさせていただきます。

また、ビタミンD、ビタミンC、亜鉛を始め、実際の細やかな研究データをご覧になりたい方には、2022年8月日本メディカルハーブ協会

(私は2008年より日本メディカルハーブ協会に所属しています)

第5回学術フォーラムにて、ゲスト講師として登壇された

蒲原聖可先生の書籍

「新型コロナの栄養療法―最新エビデンスに基づく予防法と後遺症対策」

8月11日に蒲原先生の講義を受講させていただきましたが、驚くほど淀みなく流暢に話される且つキレキレな研究者の先生で資料も充実しており大変勉強になりました。蒲原先生の講義受講後、書籍も購入させていただきましたがこちらも非常にオススメ。

更にご紹介させていただくのが

Japanese Society for Orthomolecular Medicine

国際オーソモレキュラー医学会 会長でもあり、日本オーソモレキュラー医学会の代表理事を務めていらっしゃる柳澤厚生先生の書籍です。(スポンサー契約を結ぶオフィスひめの、姫野友美Dr.は日本オーソモレキュラー医学界の理事を務めています。)

「新型コロナウイルスはビタミンC、D、亜鉛で克服できる!専門医の栄養術」

この本は実際に栄養療法に取り組みたい方への数字が明確、新しい生活習慣なども実用的で分かりやすく書かれています。こちらもオススメさせていただきたい書籍。

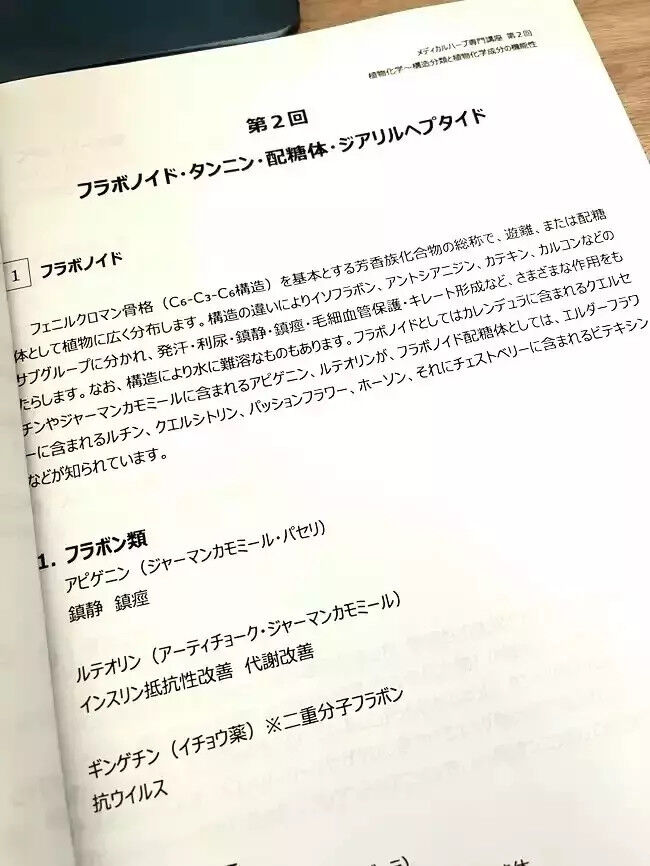

私は2005年より植物化学の世界にどっぷり浸かり、かれこれ20年近く、様々な研究者の先生、植物を専門とされる大学教授の諸先生方から直接、講義を受講させていただいています🌱

ハーブやスパイス(生薬)等、100種類近くの植物をその日の体調に合わせてブレンド。様々な料理を作って来ました。

2008年より、東京自由が丘にありますグリーンフラスコに通学。資格試験を受け取得した日本メディカルハーブ協会の「#ハーバルセラピスト」。

@jamha_herblife

@greenflask_official

18年間継続して学び、実践を続けて来た植物療法です。アスリートはここにドーピングも関わってくるから本当に大変な学びだった!植物療法は細胞環境デザイン学の山田豊文先生、腸内細菌研究の内藤裕二先生、栄養コンサルタントのエリカ・アンギャルさんの理論と重複することが多々。

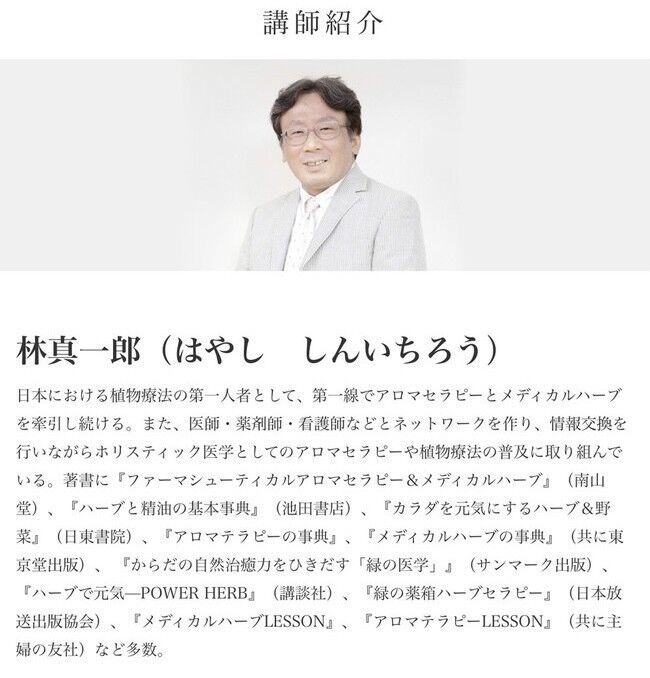

※第1回目〜6回目まで受講終了済み

講師/林 真一郎(グリーンフラスコ代表)東邦大学薬学部薬学科卒 薬剤師 臨床検査技師 東邦大学薬学部客員講師 日本赤十字看護大学大学院非常勤講師 静岡県立大学大学院非常勤講師 城西大学薬学部医療栄養学科非常勤講師 著書に『臨床で活かせるアロマ&ハーブ療法』南山堂 『高齢者介護に役立つハーブとアロマ』東京堂出版 『メディカルハーブの事典』東京堂出版 ほか多数

【第一師匠 林真一郎先生より】

現代医学は薬のチカラで細菌などの異物を攻撃するアプローチであるのに対して植物療法などの自然療法は生体防御機能や免疫系を賦活して自然治癒力を向上させるアプローチを取ります。本講座では上気道や腸、皮膚の生体防御の仕組みを解説すると共に生体防御、免疫系を強化するエビデンスをもつハーブや精油を学びます。また患者やクライアントに対して生体防御、免疫系を高めるライフスタイルを提案できるセラピストを目指します。

メモ

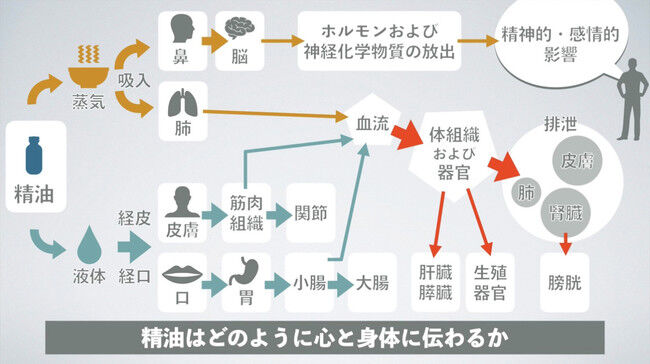

精神神経内分泌免疫学(精神機能、神経系、内分泌系、免疫系はお互いにメッセージをやりとりしている。ネットワークしている)

がん:舞茸、タヒボ β-グルカン、多糖類

感染:エキナセア、シスタス パンダリス

自己免疫疾患:ネトル、ダンディライオン

アレルギー:エルダーフラワー、ジャーマンカモミール

生体防御と免疫系 前編 後編 7月23日受講終了!

第7回生体防御・免疫系と植物療法

多糖類やアルキルアミド ~ エキナセア

マクロファージ、インターフェロン、TNF-α、NK細胞活性化

OPCやフラボノイド ~ シスタスパンダリス

抗ウイルス、NK細胞活性化、コラーゲン合成促進 ※ハーブティーで服用の際は、口腔に保持し少量づつ服用 ハチミツを加えて粘稠度を高めて服用 高重合ポリフェノール

イヌリン ~ ダンディライオン・バードック

腸内細菌がオリゴ糖を資化して腸管免疫を増強

α-リノレン酸(オメガ3系脂肪酸)

ヘンプ油 インカインチ油 亜麻仁油

リノール酸やアラキドン酸などオメガ6系脂肪酸と代謝酵素を 競合阻害することによるPGE2の抑制

β-グルカン ~ マイタケ・オーツ麦

マクロファージ、インターフェロン、T細胞、B細胞、IgA誘導 パイエル板における免疫応答による機能の発現

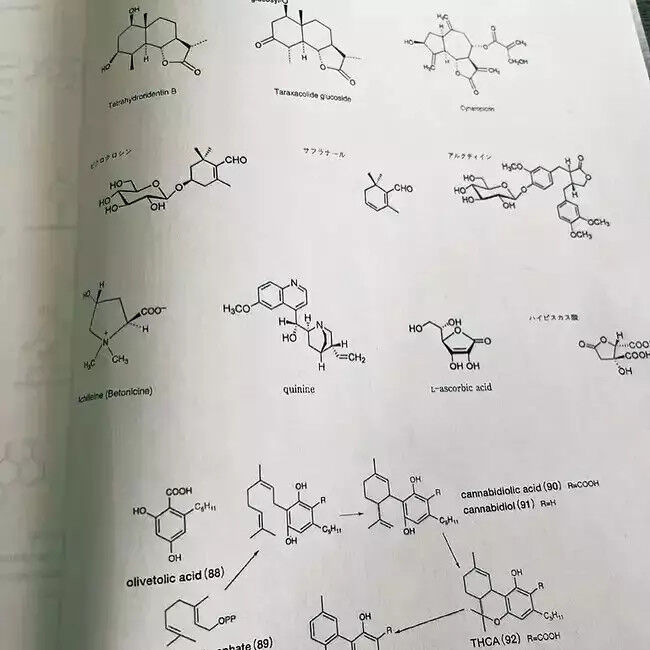

THC・CBD ~ 大麻

エンドカンナビノイドシステム受容体CB2にリガンドとして作用 ※CB1は中枢系 CB2は免疫系(消炎・鎮痛)THC(テトラヒドロカンナビノール)はCB1、CB2のいずれもリガンド

β-カリオフィレン ~ コパイバ精油 ブラックペッパー精油 クローブ

エンドカンナビノイドシステム受容体CB2 にリガンドとして作用

テルピネン-4-オール ~ ティートリー精油

骨髄球の白血球への分化を誘導 PGE2、インターロイキン、TNFの抑制

シトロネロール・ゲラニオール ~ ゼラニウム精油

炎症部への好中球の集積を抑制 炎症部と離れた部位に精油を塗布しても抑制

カロテノイド ~ カレンデュラ・サフラン・キャロット

細胞の分化誘導 活性酸素消去 IgA誘導

ビタミンD ~ キノコ

抗菌ペプチドの産生誘導 免疫調整 消炎作用 ※ビタミンDはUV-Bの照射で生成

ミネラル

Zn ~ SOD構成成分 Fe ~ 自然免疫活性化 Si ~ 白血球分化誘導 マルベリー(Zn・Fe)ネトル(Fe・Si)スギナ(Si) ハイビスカス(Fe)マカ(Fe・Zn)

リラクセーション

睡 眠

入 浴

呼吸法

生活リズム

心理療法

セルフマッサージ

栄養(食事)

プラントベースのホールフード ~ 野菜スープ(色素系・淡色系) オメガ3系脂肪酸 ~ アルファリノレン酸 V.C V.A(カロテノイド)V.D ~ キノコ類 Zn(亜鉛) 発酵食品 ~ 味噌汁 ※短鎖脂肪酸はIgAを増強 水分補給 ~ 乾燥防止

※避けること ~ 寝不足 口呼吸 清涼飲料水 消炎鎮痛剤 ステロイド剤 自然欠乏

五感を刺激する 有酸素運動 日光浴(特に朝)

※運動と免疫のエビデンス

一般に運動によって白血球は増加し、1時間以内では運動強度に依存して、リンパ球とくに NK細胞が増加。またマクロファージ機能や血中IgG、SIgAも増加。ただし激しすぎる 運動は免疫系を抑制し、易感染性に繋がる。至適運動条件としては有酸素運動の強度で 1日20~60分までを週3回以上の頻度で長期間継続することが奨励されている。

※ 聖なる時間と空間づくり 1日1回5分で良いので深呼吸して香りを楽しみ ハーブティーをゆっくり味わう時間と空間を確保

自然・森林を活用する 健康増進の種類

休養~日常の疲れをリフレッシュしたりする

保養~軽い体調不良を回復させたり、生活習慣病を予防する

療養~病気の治療を目的とする

フィトンチッド=揮発性芳香物質

フィトン(植物)がチッド(殺す)~植物が自分を守るために発する武器 テルペン類、フェノール類、炭化水素類 スギやヒノキからは50~100種類放出

フィトンチッドの効果

やすらぎ

マツ類に含まれるα‐ピネンは副交感神経が促進されリラックス (緊張時の精神発汗が抑制され、指先の血流が増加、脈拍数が低下)

鎮静作用

興奮・眠気醒まし

スギ、ヒノキ、モミなどの葉 4、落ち着き・α波の増加作用

1、視覚の快適性 美しい風景や景観の構成要素(樹木、草花、野鳥、蝶なども 含まれる)

2、聴覚の快適性 森の静けさ、風の音、小川のせせらぎ、小鳥のさえずり、虫の 声など

3、嗅覚の快適性 フィトンチッドの香り、花・土の香り

4、触覚の快適性 土・落ち葉の感触、 木の肌触り、 心地よい風など

5、味覚の快適性 山菜、木の実やキノコなどの森の産物

~さまざまな研究報告

1、ストレスホルモンが減少~ホルモン・内分泌系 40分の森林浴で唾液中のコルチゾールというストレスホルモン が減少(森林総合研究所・宮崎良文氏)

2、生理的にリラックス~(自律)神経系 森林浴時には脳の前頭野の活動が鎮静化し、交感神経の活動が抑制され、拡張期血圧も有意に低下(森林セラピー研究会)

3、ナチュラルキラー細胞が活性化~免疫系 林野庁「森林の健康と癒し効果に関する科学的調査

ストレスの健康への影響 「心」と「体」の両方に影響

体への影響

~自律神経、ホルモン、免疫などに影響 特に「自律神経」への影響

・交感神経からアドレナリンの分泌が増加 ~血圧、心拍などの上昇

・副腎皮質からステロイドホルモン分泌が増加

~血圧、血糖などの上昇

自律神経とは

内臓や血圧などを無意識のうちに自動的に調整している神経(=自律)

交感神経: 副交感神経: 緊張・興奮(闘争か逃走) 休養・リラックス(内臓活動)

この働きが悪くなったりバランスが崩れると →自律神経失調症や高血圧症(生活習慣病)へ

森林での活動の効果のある領域

1、子ども ~丈夫になる、工夫する

2、老人医療 ~森林回想法

3、障害者療育 ~自閉症

4、心理的保養効果 ~癒し・ストレスケア

cf)生活習慣病(運動/自律神経) がん患者(養生/免疫)などにも有用

自然(治癒力)を活かす療法

・「自然治癒力」を活かす お任せの姿勢ではダメ 全体的(ホリスティック)な視点が必要

・「ライフスタイル(生活習慣)」の改善

・「養生」

→”セルフケア”の視点 ~自然療法、植物療法、森林療法の意義

健康のためにできること

食事、運動、休養、 アロマセラピー、ハーブ、 マッサージ、趣味など。 (代替療法も含む)

セルフケアの時代 ~「自分の健康は自分で守る」時代へ

不足している栄養素をサプリメントで採る、メディカルハーブ やアロマテラピーを自分で行う、ヨガ・気功などの養生法を行う、 自然・森林散策で積極的に癒しを得る、など代替療法も含めてよ り“健康増進”の視点が含まれている

腸の生体防御・免疫系

免疫細胞や抗体(主にIgA)の70%が腸に集結 腸管壁のパイエル板には、M細胞が存在し、病原菌を取り込むと共にIgAを分泌 大腸の腸内細菌は、短鎖脂肪酸を産生して免疫系に関与※フラボノイド配糖体もプレバイオティクス (腸内フローラがハーブの効果発現に影響)※ダンディライオン・フェンネル・ペパーミントなどの服用

腸内細菌による代謝例 ~ オリゴ糖(ダンディライオン・バードック)

1.小腸を通過して大腸に到達し、腸内細菌が分泌する酵素により加水分解を受ける

2.糖は菌体内に取り込まれ、エネルギー源として利用

3.嫌気的代謝(発酵)により、菌が短鎖脂肪酸(SCFA)を放出

※ 短鎖脂肪酸 ~ 腸内細菌が作る炭素数6未満の脂肪酸で 酪酸・プロピオン酸・酢酸など短鎖脂肪酸(SCFA)の機能性

1.大腸粘膜細胞のエネルギー源

2.ミネラルの吸収アップ ~ マグネシウム・カルシウムなど

3.大腸内pHの低下 ~ 有害菌の抑制

4.IgA産生を増強

5.タイトジャンクション(腸バリア機能)向上

6.Treg(制御性T細胞)分化誘導短鎖脂肪酸(SCFA)の機能性

※ 酪酸の機能性

1.BDNF(脳由来神経栄養因子)の増加 ~ うつや認知症予防

2.NF-κBの抑制による抗炎症作用 ~ アレルギー予防

3.アポトーシス誘導 ~ 大腸がんの予防

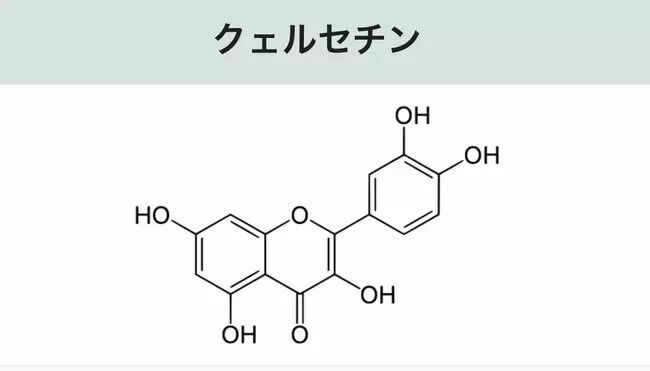

※ リーキーガット症候群 ~ ダンディライオン(イヌリン)ネトル(クエルセチン)

※脳腸相関 脳→腸 腸→脳皮膚 ローズウォーターで保湿の後、マカデミアナッツ油の塗布

NO.1ビタミンD

近年、ビタミンDが研究により注目が集まっている。免疫力を高め、新型コロナウイルスやインフルエンザ対策にも役立つことが明らかになって来た為。コロナ禍で世界的に一番注目を浴びたビタミンと言っても過言ではない。ビタミンDの血中濃度を上げることで感染症予防、重症化予防、最近ではコロナ後遺症にも使用されている。2010年の慈恵医大の研究では、ビタミンD摂取によりインフルエンザ罹患率が半分近く減少したと報告。ビタミンDは自然免疫及び獲得免疫の両方において免疫調節作用を示し、抗ウイルス作用を有する。また、直接的なウイルス複製阻害から、免疫調節作用や抗炎症作用を介したメカニズムが知られている。ビタミンDが不足していると、呼吸器疾患にかかりやすいことが分かっている。日本人の9割が足りていない。血中ビタミンD濃度を高く保つよう意識していくことが重要。(このレシピでは鮭にビタミンD3、キノコ類にD2が豊富)

ビタミンA

粘膜免疫力の鍵を握る栄養素。(ガードする)免疫抗体の1つであるIga抗体を作る際にも必要。Iga抗体は粘膜から侵入しようとする敵を捕まえて振り落とす役目がある。免疫系が正常に機能するために必要な栄養素。粘膜免疫レベルを向上させる為にはビタミンD、ビタミンA・亜鉛・ビタミンCなどを摂取していくことが重要。(白菜、赤パプリカにβカロテン含有。βカロテンは体内でビタミンAに変換される。バターにもビタミンA)

亜鉛

味覚を正常に保つ働きがあることは有名だが、実は亜鉛には免疫細胞の働きを活性化させる作用がある。亜鉛は、自然免疫と獲得免疫の両方の維持に重要なミネラル。亜鉛不足は液性免疫と細胞性免疫の両方の機能障害を生じ、感染性疾患への罹患リスクを高める。亜鉛の低下は気管支粘膜上皮のアドへレンスジャンクションの細胞骨格を脆弱にし、好中球などの炎症性細胞の通過を容易にし炎症を拡大させてしまう。このように、感染に伴う炎症初期の段階において亜鉛は細胞間接着機能に大きく関わっている。細胞内亜鉛を高く維持することでウイルスの複製を抑制するため、亜鉛欠乏は避ける必要がある。

(牡蠣に非常に豊富だが、今回は食材の相性的、または北海道らしさで帆立を選抜。亜鉛は帆立にも含まれている)

※とはいえ亜鉛には細胞内に入りにくいという特性がある。この時に役立つのが「ケルセチン」。ケルセチンには殺ウイルス作用、抗炎症作用、抗酸化作用がある。さらに注目すべき作用として、亜鉛を細胞内に運搬するサポートを行うことが挙げられます。そのため、このプロトコルのように亜鉛とケルセチンを併用するのは絶妙であると言える。余裕のある方はケルセチンを含有する玉ねぎをプラスしてください。

ビタミンC

ビタミンCは免疫システムをサポートし、ウイルスを殺すのを助け、感染症状を減弱する役割を担う。これまで、インフルエンザ・肺炎・ポリオなどほぼ全てのウイルスに有効だという論文も存在。ビタミンCが不足すると、白血球の働きが弱まり免疫力が低下。ビタミンCは、抗酸化作用に加えて、免疫調節作用を有しており、非特異的な働きによるCOVID-19リスク低減作用が考えられる。これまでの多くの研究により、インターフェロン産生、Tリンパ球の形質転換、食細胞の機能といった免疫機能にビタミンCが関与することが分かっている。ビタミンCによる風邪対策としての有用性も確立している。これまでの臨床試験では、一貫して、ビタミンC投与による普通感冒(風邪)の罹病期間および重症度の軽減作用が見出されている。肺炎リスクに対するビタミンC投与の有用性も知られている。ビタミンC・ビタミンD・亜鉛は、細胞同士の接着を維持するために大切な役割担っている。3つの栄養素が相乗的に粘膜上皮細胞のバリア機能を高めており、これらの欠乏はバリア機能を低下させてウイルスの侵入を容易にしてしまう。ビタミンC・ビタミンD・亜鉛は日本人に不足気味であり、ビタミンDに至っては約70%の人が低下〜欠乏状態。日常的にこの3つの栄養素を補給することで、新型コロナウイルスをはじめとする様々なウイルスや細菌の侵入から体を守る。(ビタミンCは赤パプリカに非常に豊富に含まれている)

マグネシウム

マグネシウムが不足すると、他の栄養素はパフォーマンスを発揮できない非常に最重要ミネラル。マグネシウム不足は全ての生活習慣病に直結しており、感染症においても不足により免疫力低下。例えばビタミンD値が極めて高いと、マグネシウム値が低くなることがある。ビタミンDとマグネシウムとの関係は極めて重要である。ビタミンDを補給する前に、マグネシウムを十分摂っていることを確認することが重要である。疲れやすい、足がつる、鼻炎などのアレルギー症状、肩こり、血流が悪いなどの不調はマグネシウム不足のサイン。マグネシウムが不足している人は他の栄養素も不足しているケースが多い。(そもそも殆どの日本人がマグネシウム不足)健康を守りたいと考えるなら、マグネシウムを意識することが非常に大切。(すりごまに豊富)

オメガ3

オメガ3系必須脂肪酸は、獲得免疫反応において重要な働きを有する。また、α-リノレン酸、EPA、DHAは、それら自身および代謝物の抗炎症作用を介した多彩な機能性が知られている。適度な量のオメガ3系必須脂肪酸摂取は炎症惹起サイトカイン(IL-6)を減少させ、過度の免疫反応を抑制。したがって、オメガ3系脂肪酸は、肺感染症におけるサイトカインの抑制や炎症性細胞の浸潤を抑制すると考えられている。(鮭に豊富)

白菜

外側にビタミンCが豊富。中心部分はカリウムなどのミネラルが多い。根本にGABAを含む。中心部が成長点。成長点から外側に向かって食べると良い。アブラナ科特有の解毒系抗酸化物質(ガン予防が有名、消化促進も)のイソチオシアネートは芯に豊富。蒸し調理でGABAは8倍近くまでアップする。βカロテンが体内でビタミンAに変換され粘膜をガードする。代用するなら同じアブラナ科のキャベツや青梗菜、小松菜等

鮭

たんぱく質、ビタミンD3、オメガ3、最強の抗酸化物質アスタキサンチンと言った免疫を強化する栄養素が凝縮した魚。アスリートは試合前によく使用する。アスタキサンチンは特別な化学構造をしておりとにかくパワフル。実はパワフルさでは赤パプリカのキサントフィルもアスタキサンチン同様の特別な構造を持っており、赤パプリカとアスタキサンチンは植物化学的には無敵状態にパワフル。

https://www.mahoroba-jp.net/about_mahoroba/tayori/topix/topix201407/201407asutaki.pdf

赤パプリカ

今回使いたい栄養素はビタミンCだが、赤パプリカは特別な植物化学含有。江崎グリコが抗酸化効果の高い素材商品を開発するにあたり、様々な緑黄色野菜のキサントフィルを研究、最終的に「赤いパプリカ」を選択した。赤いパプリカは緑黄色野菜のなかでも、キサントフィルの含有量がトップクラス、ニンジンの約50倍、トマトの約100倍ものキサントフィルを含んでいる。さらに赤いパプリカのキサントフィルは、抗酸化力でもトップクラスであることを確認。パプリカキサントフィルに含まれるカプサンチン・ククルビタキサンチン・カプソルビンは一重項酸素に対してアスタキサンチンを超える抗酸化力を示した。これまでカロテノイドは一重項酸素に対してのみ抗酸化力をもつとされてきたが、カプサンチン・カプソルビンはヒドロキシラジカルを直接的に構造中にトラップし、化学的消去機構によってヒドロキシラジカルを消去できることが明らかとなっている。

帆立

今回使いたい栄養素は亜鉛だが、そのほかにもたんぱく質、タウリンや鉄などの栄養素を含む北海道らしい食材。代用するなら牡蠣。

きのこ類

注目はβグルカン(食物繊維)に免疫力向上が確認されていること。抗がん作用でも著名。その効果が認められ、医薬品として使われているものもある。きのこの多糖類は巨大分子 腸からは吸収出来ないと言われていたが、実は腸管のパイエル板に免疫細胞が控えていて、そこでスイッチを入れることが分かっている(シグナル)

にんにく

免疫強化に欠かせない食材。アメリカの国立がん研究所は、がんを予防する食品をまとめた『デザイナーズフーズ・ピラミッド』を発表。その頂点に立っているのがニンニク。ニンニクの独特の匂いや辛味の成分は硫化アリル。これが体内に入るとアリシンという成分に変わる。アリシンには高いがん予防の効果があり、加えて抗菌作用が強く、ウイルスや細菌を退治してくれる。毎日使いたい。

バター

バターはビタミンAが豊富。バターの成分は約80%が乳脂肪。乳脂肪は食用油脂の中で最も消化が良く、吸収率は95%以上にもなる。幼児や高齢者、胃腸の弱い人も安心して利用できる食品。脂溶性ビタミンであるビタミンAは、天然油脂中では最高の含有率。バターにはレチノール(ビタミンA1)とβ-カロテンが含まれている。バターの黄色はβ-カロテンの色で、牛の餌となる牧草に含まれている。β-カロテンは摂取して体内でビタミンAに変わるので、プロビタミンA(ビタミンA前駆体)とも呼ばれる。ビタミンAは成長に欠かせない大切な栄養素で、肌や粘膜を健康に保ち、細菌に対する抵抗力を強める。また、バターにはカルシウムの吸収を促進するビタミンDや、老化を防ぐビタミンEも含まれている。