アピゲニンやクェルセチンなどのフラボノイドは、様々な機能を有することで知られています。植物中では、フラボノイドは様々な糖が結合した配糖体として存在しています。

このフラボノイド配糖体は、消化管管腔で加水分解を受けてアグリコンになり吸収されますが、結合する糖の種類により加水分解を受ける場所、すなわち吸収する部位が異なることが明らかになっています。

また、フラボノイドの代謝における抱合化や腸肝循環など興味深い報告も相次いでいます。

さて、腸内のビフィズス菌などの有用菌は食物繊維やオリゴ糖を資化して様々な恩恵をもたらしますが、その一方でフラボノイドとビフィズス菌との相互作用が明らかになり、その結果としてフラボノイドがビフィズス菌の機能を高めていることが報告されています。

今回のセミナーでは、こうした分野のお二人の専門家をお招きしてフラボノイドの吸収、代謝や腸内細菌との相互作用の最前線をレクチャーしていただきます。

貴重な機会ですので皆様のご参加をお待ちしています。

行事概要

【参加費】JAMHA会員:2,000円/一般:3,000円/学生:無料

【定員】300名

【日時】2022年3月5日(日)13:00~17:00(事前申込者に限り1か月の録画配信あり)

【会場】オンライン

【申込締切】2月26日(金)15:00

※申し込み締め切り後、ご案内のメールをお送りいたします。

スケジュール

13:00~13:10 JAMHAからの挨拶

13:10~14:30 【Program 1】

フラボノイドの健康機能と腸内フローラの関係/川畑 球一(甲南女子大学医療栄養学部)

フラボノイドは、天然に約8 0 0 0種あるとされるポリフェノールの大きな一群であり、カテキンやイソフラボンを代表として特定保健用食品などに利用されている。

フラボノイドは体内で健康機能を発揮する と考えられるが、フラボノイドの構造を保ったまま小腸から吸収される割合は摂取量の1割程度であり、 大部分は大腸で腸内フローラ(腸内細菌叢)による構造変化や低分子化を受けて体内に吸収される。

すなわち、フラボノイドの健康機能は腸内フローラによって大きく影響を受けると考えられる。

また、腸内フローラもフラボノイドによる影響を受け、菌叢バランスや代謝物の変化が生じることから、フラボノイドが腸内フローラを介して生体機能を調節している可能性も考えられる。このように、フラボノイドの健康機能は、腸内フローラが関わることで複雑なものとなっている。

本講演では、フラボノイドと腸内フローラの相互作用について最近の知見を交えてご紹介したい。

14:40~16:00 【Program 2】

フラボノイドの吸収・代謝・機能性発現/室田 佳恵子(島根大学生物資源科学部)

フラボノイドは植物性食品中に豊富に含まれており、様々な疾病に対する予防作用などが期待される機能性成分である。

フラボノイドが摂取後に機能性を発揮するためには、期待する活性が吸収代謝後にも維持されており、標的部位において作用発揮に十分な濃度で存在することが必要である。

フラボノイドは基本構造が異なると、吸収性に大きな違いが見られる。

また、フラボノイドは植物中ではほとんどが配糖体として存在しているが、配糖体がそのまま体内に吸収される例はほとんど報告がない。

配糖体は構造により、小腸粘膜で消化されて吸収されるものと、大腸まで到達し腸内細菌の作用によって分解された後に吸収されるものがある。

いずれにおいても吸収後のフラボノイドの大部分は抱合代謝物として体内に存在するため、フラボノイドの機能性を考える際には、代謝による構造変化が活性や臓器蓄積に及ぼす影響を理解することが重要である。

16:00~17:00 パネルディスカッション

機能性食品による上気道炎リスク低減・重症化予防についてのエビデンス

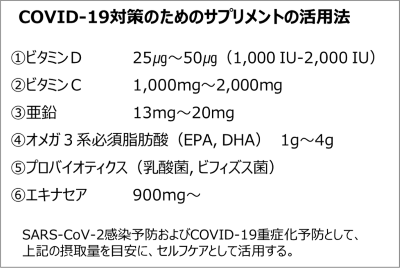

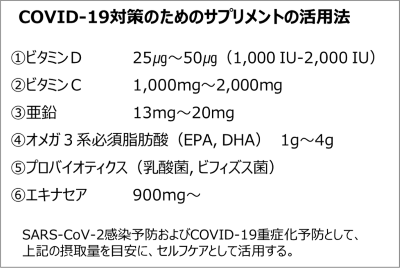

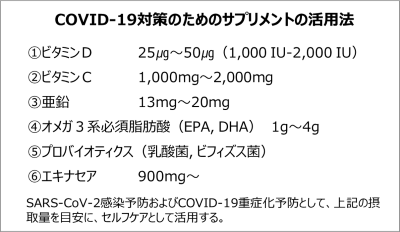

これまでの研究では、インフルエンザや普通感冒(風邪)の発症リスク低減や重症度軽減のために有用な機能性食品成分として、ビタミンD、エキナセア、ビタミンC、亜鉛の有用性が示されています。したがって、COVID-19の発症リスク低減や重症化予防にも、これらの成分が有用と考えられます。

1. ビタミンD:1,000 IU/日

ビタミンDは、自然免疫及び獲得免疫の両方において、免疫調節作用を示し、抗ウイルス作用を有しています。また、直接的なウイルス複製阻害から、免疫調節作用や抗炎症作用を介したメカニズムが知られています。

ビタミンDが不足していると、呼吸器疾患にかかりやすいことがわかっています。例えば、観察研究のメタ解析では、市中肺炎リスクとビタミンD低値の有意な相関が見出されました。また、14,108名を対象にした米国での横断研究では、ビタミンD欠乏が、急性ウイルス性呼吸器感染症への罹患リスクを高めることが示されています。日本で行われたランダム化比較試験では、冬期に学童に1日あたり1,200 IUのビタミンD3サプリメントを投与した結果、インフルエンザの罹患率が42%減少しました(PMID: 20219962)。

炎症性腸疾患において、ビタミンDサプリメントが風邪を予防するという臨床研究も知られています(PMID: 30601999)。

系統的レビューでは、ビタミンDサプリメントが小児の呼吸器感染症を予防することがわかっています(PMID: 31768940)。さらに、小児から高齢者まで、ウイルス性呼吸器感染症のリスクを減らすことが報告されています。

欧州20カ国でのビタミンD値と、COVID-19との関連を検証した研究では、ビタミンD値と、COVID-19の罹患率、死亡率との間に、有意な負の相関が検出されました。特に、スペイン、イタリア、スイスでは、高齢者でのビタミンDが顕著に低値であったことがわかっています。

英国での研究によると、ビタミンD欠乏症では、COVID-19の重症化リスクが高いと報告されています。具体的には、COVID-19感染による入院患者134名を対象に、血中ビタミンD値と、COVID-19重症度との関連を調べたところ、ビタミンD値が50nmol/L以上と充足していた患者の割合は、一般病棟では39.1%、集中治療室では19%でした。したがって、COVID-19の重症化リスクとして、ビタミンD欠乏が示唆されます(PMID: 32621392)。

英国の国民保健サービス(NHS)では、COVID-19に関する啓発の中で、外出抑制に伴う皮膚でのビタミンD合成低下に対する対策として、ビタミンDサプリメントの利用も考慮すべき、としています。

日本人の多くはビタミンD不足/欠乏であり、かつ、日本の食事摂取基準は、米国の半分以下に設定されています。ビタミンDサプリメントの摂取は必須です。標準的なビタミンD3製品の値段は、1,000 IU、30日分で300円ほどです。

2. エキナセア

エキナセア(エキナシア,学名Echinacea species,和名ムラサキバレンギク)は、北米原産のハーブで、免疫調節作用、抗ウイルス作用を有しており、多くの先行研究により、普通感冒やインフルエンザの罹患リスク低減や重症化予防が示されています。メカニズムは、抗ウイルス作用、免疫調節作用、抗炎症作用などです。

これまでに、次のような研究が知られています。

– インフルエンザに対してエキナセアはタミフルと同等の効果を示す

(PMID:26265958)。

– 風邪予防にエキナセアが有用:レビュー(PMID:26633727)

エキナセアでは、COVID-19での重症化のメカニズムとして注目されているサイトカイン・ストームを抑制して、呼吸器合併症を防ぐ働きも示唆されています。

症状の初期に多めに摂取する方法と、冬期を通じて、摂取する方法があります。標準的なエキナセア製品(Echinacea purpurea)の値段は、30日分で1,000円ほどです。

3. ビタミンC:1,000-2,000mg/日

ビタミンCは、抗酸化作用に加えて、免疫調節作用を有しており、非特異的な働きによるCOVID-19リスク低減作用が考えられます。これまでの多くの研究により、インターフェロン産生、Tリンパ球の形質転換、食細胞の機能といった免疫機能にビタミンCが関与することがわかっています。

ビタミンCによる風邪対策としての有用性も確立しています。これまでの臨床試験では、一貫して、ビタミンC投与による普通感冒(風邪)の罹病期間および重症度の軽減作用が見出されています。肺炎リスクに対するビタミンC投与の有用性も知られています。

具体的には、

– ビタミンCによる上気道感染症予防(PMID:21917705)

– ビタミンCサプリメントを追加すると風邪が早く治る:メタ解析

(PMID:30069463)

– ビタミンCが小児の風邪(上気道炎)の罹病期間を短縮:メタ解析

(PMID:30465062)

といった研究が知られています。

ビタミンCサプリメントによる風邪の罹病期間及び重症度への作用を検証した4つの臨床試験では、数百人の被験者において、罹病期間の短縮傾向は5%ほどでした。なお、そのうちの2報では、普通感冒のエピソードあたりの学校あるいは職場の欠席が14-21%減少したことから、臨床的には有意な効果と判断できます。

ビタミンCサプリメントによる介入試験3報では、肺炎リスクが80%以上、減少しました。英国において、平均年齢80歳の高齢入院患者57名(肺炎あるいは気管支炎の患者)を対象にした二重盲検ランダム化比較試験では、ビタミンC(200mg/日)投与による呼吸機能改善作用が報告されました。

ビタミンCサプリメントの効果が検出されやすいのは、食事からのビタミンC摂取量が少なく、ビタミンCが充足されていない被験者を対象にした場合です。しかし、ビタミンCの有用性は、一般健常者にもあてはめることができます。下気道炎(肺炎)を生じることがあるCOVID-19では、ビタミンCサプリメントによる補完的な作用が期待されます。

一般に、1日1g(1,000mg)以上のビタミンCサプリメントの習慣的な摂取により、普通感冒の罹病期間は顕著に短縮されます。

合成ビタミンCサプリメントとして、1日1g(1,000mg)から2g(2,000mg)を摂取します。標準的な合成ビタミンCの値段は、1g(1,000mg)、30日分で250円ほどです。

4. 亜鉛

亜鉛は、自然免疫と獲得免疫の両方の維持に重要なミネラルです。亜鉛不足は、液性免疫と細胞性免疫の両方の機能障害を生じ、感染性疾患への罹患リスクを高めます。亜鉛サプリメントを風邪の初期に投与することで、罹病期間の短縮効果が認められます。

亜鉛サプリメントの利用により亜鉛が充足されていることは、COVID-19の予防、および下痢や下気道炎といったCOVID-19の症状を軽減させる可能性があります。

5. オメガ3系必須脂肪酸

オメガ3系必須脂肪酸は、獲得免疫反応において重要な働きを有しています。また、α-リノレン酸、EPA、DHAは、それら自身および代謝物の抗炎症作用を介した多彩な機能性が知られています。

適度な量のオメガ3系必須脂肪酸摂取は、炎症惹起サイトカイン(IL-6)を減少させ、過度の免疫反応を抑制します。したがって、オメガ3系脂肪酸は、肺感染症におけるサイトカインの抑制や炎症性細胞の浸潤を抑制すると考えられます。

オメガ3必須脂肪酸に由来する抗炎症脂質として、レゾルビンやプロテクチンD1などが知られています。このうち、DHAに 由来するプロテクチン D1(PD1)は、RNA輸出機構を介してインフルエンザウイルスの複製を阻害することが知られています。また、重症インフルエンザモデルマウスにおいて、PD1投与が死亡率を低下させたという報告もあります。

まとめ

COVID-19予防のための機能性食品成分の働きを解説しました。

近年、国民健康・栄養調査では、若年層を中心に、ビタミン類やミネラル類の一部が摂取不足であることが示されています。また、高齢者では、消化吸収能の低下や免疫能の低下といった生理的変化が生じます。そこで、これらの解決方法として、ビタミンやミネラル、機能性食品成分を含むサプリメント・健康食品の補完的な利用が選択肢の一つとして考えられます。

COVID-19の高リスク群は、季節性インフルエンザと同様に、基礎疾患を有する場合や高齢者です。高リスク群に共通して顕著に不足しているビタミンは、ビタミンDです。近年の研究により、生活習慣病や慢性疾患でのビタミンD低値、高齢者の多くがビタミンD欠乏や不足であることが示されています。さらに、日本人の食事摂取基準2020年版では、ビタミンDの目安量が引き上げられましたが、それでも、米国等での基準の半分以下の水準です。なお、英国の国民保険サービス(NHS)では、COVID-19に関する啓発の中で、外出抑制に伴う皮膚でのビタミンD合成低下に対する対策として、ビタミンDサプリメントの利用も考慮すべき、としています。

今後も、COVID-19の対策は継続すると想定され、公衆衛生の視点から、SARS-CoV-2感染リスクに対する予防法およびCOVID-19の重症化予防として、セルフケアにおける機能性食品成分含有サプリメントの活用も選択肢と考えられます。

参考文献

ビタミンDが呼吸器感染症を予防

1. ビタミンD不足は呼吸器感染症のリスク

ビタミンDは、ウイルス性呼吸器感染症に対する自然免疫系の維持に必須です。これまでの多くの研究により、ビタミンDが不足/欠乏していると、急性ウイルス性呼吸器感染症や市中肺炎のリスクが上昇すると報告されています。

2. ビタミンDサプリメントとウイルス性呼吸器感染症

ビタミンDサプリメントが、実際にウイルス性呼吸器感染症の予防に有効という研究も報告されています。例えば米国では、長期療養施設の高齢者に、高用量のビタミンDを投与した結果、急性呼吸器感染症の発症が予防できました。また、乳児において、ビタミンDサプリメントによる肺炎(下気道炎)の予防効果も示されています。

3. インフルエンザを予防するビタミンDサプリメント

さらに、複数の臨床研究により、ビタミンDサプリメントの季節性インフルエンザ予防効果が示されています。

まず、国内からは、東京慈恵会医科大学による臨床試験が報告されています。この研究では、学童を対象に1日あたり1,200IU(30㎍;マイクログラム)のビタミンDサプリメント投与することによって、季節性インフルエンザ(A型)の発症リスクが42%減少しました。

また、海外での多施設共同ランダム化比較試験では、乳児に1,200IU(30㎍)のビタミンDが投与され、インフルエンザ症状からの早期の回復、ウイルス量の速やかな減少といった働きが示されました。さらに、1,300人を対象にした解析では、ビタミンDサプリメント投与により、インフルエンザを含むウイルス性呼吸器感染リスクが19%有意に減少したということです。

COVID-19とビタミンD

1. COVID-19の特徴とビタミンD

COVID-19では、炎症反応が亢進し、肺炎や急性呼吸窮迫症候群(ARDS)、心不全、敗血症のリスクが高くなります。そして、心血管疾患や慢性呼吸器疾患、糖尿病、高血圧といった基礎疾患を有する人で、高い死亡率が示されています。また、これらの生活習慣病患者では、ビタミンDの不足や欠乏が多いこともわかっています。

2. ビタミンD低値はCOVID-19予後不良

さきほどビタミンD低値は、インフルエンザなどの感染リスクを高めると書きましたが、COVID-19の場合でも例外ではなく、やはり感染リスクや重症化リスクを高めます。

その報告として、まず欧州20カ国において、ビタミンD値と、COVID-19との関連を調べた研究があり、血中のビタミンD値が低いと、COVID-19の罹患・死亡率が高い、という相関が見出されました。特に、スペインやイタリア、スイスでは、高齢者においてビタミンD低値が顕著だったとのことです。

米国では、ビタミンD欠乏が認められたCOVID-19患者に、高用量のビタミンDを投与したところ、ビタミンD値の正常化、入院期間の短縮、必要酸素量の減少、炎症の改善といった臨床的な治療効果が報告されています。

また、英国からの報告では、COVID-19感染リスクについて、顕著な人種差が見出されています。具体的には、白人に比べて、黒人では感染リスクが5.32倍、南アジア人では2.65倍であったとのこと。そして別の研究では、白人に比べて黒人やアジア人は、ビタミンDレベルが低いことが知られています。

加えて、英国での別の研究によると、ビタミンD欠乏症では、COVID-19の重症化リスクが高いことが示されました。

さらに、COVID-19の予後不良群では、ビタミンDが低値であることもわかっています。具体的には、1,368人の新型コロナウイルス感染症患者を対象に解析が行われた結果、ビタミンD値は、予後良好の患者(669人)に比べて、予後不良の患者(634人)で低値でした。

このようなエビデンスの蓄積を基に、COVID-19対策として、公的機関がビタミンD摂取を推奨する流れも既に起こり始めています。例えば英国のNHS(国民保健サービス)では、COVID-19に関する啓発の中で、「外出抑制に伴う皮膚でのビタミンD合成低下に対する対策として、ビタミンDサプリメントの利用も考慮すべき」としています。

3. ウイルスの受容体とビタミンDの働き

では、ビタミンDの不足や欠乏が、なぜ、COVID-19の重症化や予後不良と関連するのでしょうか。その答を知るために、現在、COVID-19との関連が着目され研究が進められている、RAS(レニン-アンジオテンシン系)について、まず解説します。

新型コロナウイルス感染症の原因となるウイルス(SARS-CoV-2)は、気道の細胞表面に存在するアンジオテンシン変換酵素2(ACE2)に結合し、感染が成立します。ACE2は粘膜に発現しており、臓器・組織では、心臓、腎臓、腸、血管内皮細胞の他、肺(肺胞?型上皮細胞とマクロファージ)に存在します。

そのACE2は、炎症や血管収縮を抑える働きがあります。ところが、SARS-CoV-2がACE2と結合して細胞内に侵入する際、ACE2の働きが抑制されてしまいます。つまり、SARS-CoV-2感染により生じるACE2の減少が、肺や心血管系での病態の悪化に関連し、COVID-19が重症化する機序の一つと考えられています。

4. ビタミンDによるCOVID-19重症化抑制メカニズム

さて、それでは、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)とレニン-アンジオテンシン系(RAS)の関係に、ビタミンDがどのように関与するのかという話に進めます。実は、ビタミンDはRASの重要な調節因子であって、COVID-19の重症化リスク低減において、次のような働きをします。

まず、SARS-CoV-2がACE2に結合し、ACE2の働きが抑えられます。すると炎症が惹起されて肺血管攣縮などが生じ、COVID-19が重症化します。

これに対してビタミンDは、RASにおいてACE2発現を誘導し、ACEを介したアンジオテンシン?の産生を抑制することで、肺血管攣縮リスクを低下させます。さらにビタミンDは、アンジオテンシンの上流に位置するレニンにも働き、その活性を阻害することで、アンジオテンシンIIの産生をさらに減少させます。

つまり、ビタミンDは、新型コロナウイルスによるACE2活性の低下・ACE活性の上昇・アンジオテンシンII産生量の増加といった作用を抑えることで、肺血管攣縮を抑制し、COVID-19の重症化リスクを低下させる、というメカニズムです。

食事だけでビタミンDが摂れますか?

1. ビタミンD不足の現状

このようにCOVID-19対策としても注目されるビタミンDですが、その摂取量不足が、いま、世界的な課題になっています。この現状に対して、欧米の一部では、食品へのビタミンD強制添加を行い、課題を解決しています。

国内に目を向けても、日本人を対象にした多くの研究において、ビタミンDの不足や欠乏が高率に認められています。特に日本人の高齢女性は、ビタミンDが不足し、転倒リスクが高い状況にあることもわかっています。

2. ビタミンD状態の判定基準

ビタミンDが不足しているか否かといった栄養状態の評価は、血中25-ヒドロキシビタミンD濃度[25(OH)D]の測定により行われます。一般に、25(OH)Dが30.0ng/mL以上を「充足」、20〜30ng/mLは「不足」、20ng/mL未満は「欠乏」と判定されます。

3. ビタミンDの食事摂取基準:日本は米国の半分以下

国内でもビタミンD不足に対する対策は始まっています。例えば厚生労働省が健康の保持・増進のために望ましい栄養摂取量として示している「日本人の食事摂取基準」の最新バージョンである2020年版では、ビタミンDの目安量が従来の5.5㎍から8.5㎍に引き上げられました。といっても、この値は米国の基準の半分以下の水準にとどまっています。また、日本では成人の基準は一律となっていますが、米国では、壮年期以降の世代は基準が高く設定されています。

4. 日光浴は非現実的

さて、既によく知られているように、高齢者はCOVID-19の重症化リスクが高くなります。そこで、高齢者では、特にビタミンDの充足が大切と言えます。

ビタミンDの供給源として、食事からの摂取と、日光浴による皮膚での合成という経路があります。

ただし、高齢者は、少食の傾向、および消化吸収能の低下などのために、食事からだけで十分な量のビタミンDを確実に摂ることは容易ではありません。また、毎日の食材のコストや調理の手間も考える必要があります。

さらに、日光浴も高齢者では、皮膚でのビタミンD合成能の低下、あるいは熱中症予防等のため外出頻度の減少といった影響があり、それほど当てにできません。「ビタミンDがCOVID-19対策として有用」と解説している情報の中には、食事と日光浴を勧める啓発も散見されますが、リアルワールドでのソリューション提供、臨床課題の解決という視点からは、適切とはいえません。

なお、英国の地域居住高齢者を対象にした臨床研究では、ビタミンDサプリメントの4,000IUと2,000IUが比較された結果、ビタミンD充足には、4,000IUが適切とされました。

5. ビタミンDサプリメントの用法・用量と安全性

ビタミンDのサプリメントの成分は、医療用医薬品として使われている活性型ビタミンD製剤とは異なり、その前駆体であるビタミンD3 (コレカルシフェロール)です。国内で市販されているビタミンDサプリメントの大半はビタミンD3 です。

そのビタミンDサプリメントの摂取量に関して、1日あたり2,000IU(50㎍)までは、特に問題となる副作用や有害事象は認められていません。骨代謝の改善、骨粗鬆症や転倒・骨折リスク低減のためには、少なくとも、800 IU (20㎍)が必要です。

一般に、健康増進・未病改善のためのビタミンDサプリメントの摂取量として、1日あたり800〜2,000 IU(20〜50㎍)が至適用量として推奨されています。店頭販売されているビタミンD含有サプリメントは、1粒あたり1,000IU(25㎍)の製品が多く、気になる値段は1,000 IU、30日分で300円ほど。

サプリメントや健康食品の多くは、継続利用が前提ですので、安全性や有効性に加えて、経済性(費用対効果)の高い製品を選ぶことも大切なポイントです。

まとめ

COVID-19予防のためのビタミンDのエビデンスを解説しました。

COVID-19の高リスク群とされる人は、基礎疾患を有する人や高齢者です。そして、高リスク群に共通して、顕著に不足しているビタミンは、ビタミンDです。

今回はCOVID-19との関連を中心にお話ししました。一方、近年の研究により、生活習慣病や慢性疾患でのビタミンD低値、および高齢者の多くがビタミンD欠乏や不足であることが示されています。「日本人の食事摂取基準」2020年版では、ビタミンDの目安量が引き上げられたものの、それでも、米国等での基準の半分以下の水準です。

COVID-19に関しても、その対策は今後も継続的に必要とされることでしょう。新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)感染リスクに対する予防法、およびCOVID-19の重症化予防として、セルフケアにおけるビタミンDサプリメントの利用も選択肢と考えられます。

参考文献

1) 蒲原 聖可:新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 対策 における機能性食品成分の臨床的意義 :ナラティブ・レビュー. Functional Food Research 16: 40-50, 2020

2) 蒲原聖可:新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 予防におけるビタミン・ミネラルの臨床的意義.Clinical and Functional Nutriology. 12:188-196, 2020

3) 蒲原聖可:新型コロナウイルス感染症(COVID-19)予防および重症化軽減におけるビタミンDの臨床的意義. 日本統合医療学会誌.2020; in press.

ビタミンCは免疫能の維持に必須の栄養素

1. ビタミンCは全身免疫の維持に必須

ビタミンCは、抗酸化作用に加えて、免疫調節作用を有しており、自然免疫と獲得免疫のいずれにおいても重要な役割を果たしています。ビタミンCは、リンパ球やマクロファージなどの白血球に高濃度に含まれており、感染症にかかった時には、炎症反応の亢進と代謝需要の増加により、血中ビタミンC濃度が低下します。

2. 重症感染症ではビタミンCが枯渇

ビタミンCは、COVID-19の感染予防だけではなく、重症化予防のためにも重要です。感染症にかかっているときは、ビタミンCが減少し、ビタミンCの必要量が増加します。とくに、重症感染症では、ビタミンCのターンオーバー亢進によりビタミンCが消費され、ビタミンCが低下し、枯渇が生じます。そこで、COVID-19重症例の治療として、高用量での静脈内投与が行われることもあります。

ビタミンCが呼吸器感染症を予防

1.ビタミンCが風邪を早く治す

これまでの臨床試験では、一貫して、ビタミンC投与による普通感冒(風邪)の罹病期間短縮および重症度の軽減作用が示されています。29報の臨床試験の参加者11,306人を対象にした解析では、1日1,000mg(1g)のビタミンCサプリメントにより、成人では8%、小児では14%の罹病期間の短縮効果が見出されました。

また、肺炎リスクに対するビタミンC投与の有用性も示唆されています。

なお、いくつかの大規模な研究では、ビタミンCによる効果は検出できませんでした。この理由として、被験者の比較的栄養状態が良好であったことや背景因子の調整に限界があることが考えられます。

一方、対象者を限定した比較的小規模な研究では、ビタミンCの有用性が見出されています。例えば、高度の急性運動負荷のある被験者を対象とした3報では、普通感冒の罹患率が平均50%減少しました。また、英国男性を対象にした4報の研究では、ビタミンC投与により、風邪が平均30%減少しました。英国では、ビタミンCの食事からの摂取量が少ないとされ、ビタミンCサプリメントの効果が検出されやすいと考えられます。

2. 1,000mgのビタミンCが風邪による欠勤を14〜21%減少

一般に、1日1,000mg(1g)以上のビタミンCサプリメントの習慣的な摂取により、普通感冒(風邪)の罹病期間は顕著に短縮されます。

数百人の被験者を対象にしたビタミンCサプリメントによる風邪の罹病期間及び重症度への作用を検証した4報では、罹病期間の短縮傾向は5%ほどでした。そのうちの2報では、普通感冒のエピソードあたりの学校あるいは職場の欠席が14〜21%減少したことから、臨床的には有意な効果と判断できます。

3. ビタミンCサプリメントが高齢者の肺炎を減少

ビタミンCサプリメントによる介入試験3報では、肺炎リスクが80%以上、減少しました。 また、英国の平均年齢80歳の高齢入院患者57名(肺炎あるいは気管支炎の患者)を対象にした二重盲検ランダム化比較試験では、ビタミンC(200mg/日)投与により呼吸機能改善作用が示されました。

COVID-19とビタミンC

1. ビタミンCの抗コロナウイルス作用

基礎研究では、ビタミンCの抗コロナウイルス作用が報告されています。例えば、ニワトリ胚気管臓器培養細胞系では、ビタミンC投与により、コロナウイルス感染に対する抵抗性が亢進しました。

また、動物実験では、ビタミンCが、さまざまな細菌やウイルス感染のリスクを減らすことが示されています。例えば、ブロイラーにおいて、ビタミンC投与により、鳥コロナウイルスによる感染性気管支炎のリスク低減作用が示されました。

2. COVID-19の特徴

COVID-19では、炎症惹起サイトカイン類の産生亢進、CRP亢進が認められ、肺炎、急性呼吸窮迫症候群(ARDS)、心不全、敗血症などのリスクが高くなります。

COVID-19の重症化リスクとして、心血管疾患、慢性呼吸器疾患、糖尿病、高血圧、肥満などの基礎疾患が知られています。

3. COVID-19の重症化メカニズム

COVID-19の重症化例では、急性呼吸窮迫症候群(ARDS)や全身性炎症反応症候群(SIRS)が認められます。重症化機序として、当初、SARS-CoV-2感染における免疫の過剰反応によるサイトカイン・ストームの関与が注目されました。その後、COVID-19重症患者での炎症マーカーの検討などにより、現在、COVID-19重症化のメカニズムとして、原因ウイルス(SARS-CoV-2)による受容体(ACE2)の抑制を介した血管内皮障害と血栓形成による微小循環不全の関与があり、血栓症を生じ多臓器不全に陥る機序が考えられています。

急性呼吸窮迫症候群(ARDS)は、COVID-19の重症化例で認められます。ARDSでは、フリーラジカル産生による酸化ストレスの亢進やサイトカイン類の過剰放出によるサイトカイン・ストームが生じ、細胞や組織の障害、血管内皮障害と血栓形成による微小循環不全から臓器機能不全が引き起こされ、致死的となります。

COVID-19入院患者のうち26%がARDSやショックなどの合併症のためにICUで加療を受けています。

4. COVID-19の重症者はビタミンC欠乏

スペインにおいて、COVID-19での重症ICU患者18人を対象に、血中ビタミンCを測定したところ、17人では検出限界(1.5mg/L)未満、1人では低値(2.4mg/L)でした(一般集団におけるビタミンCの基準値は5mg/L以上)。

また、米国からの報告では、COVID-19重症例21人(平均年齢61歳、21人中生存は11人)を解析したところ、血中ビタミンCとビタミンDが顕著に低値でした。ビタミンCは、生存者11人と死亡者10人の比較では、顕著な差が認められました。

COVID-19の重症者において、ビタミンCが欠乏する理由は、炎症反応の亢進による代謝消費の増加、糸球体の濾過量の増加、消化管吸収の低下などが考えられます。

ビタミンCの静脈投与により、急性呼吸窮迫症候群(ARDS)におけるサイトカイン・ストームの抑制効果が示されています。また、高濃度ビタミンC静注によるARDSの改善などの有用性を示した症例も数多く報告されています。

5. 患者に対するビタミンCの治療効果

重症患者ではビタミンC値が劇的に低下しています。また、ビタミンCの投与による有効性も知られています。

例えば、ICU入院患者1,766人を対象とした12報の解析では、ビタミンC投与がICU滞在期間を8%短縮することが示されました。また、8報の解析では、最も長期間の人工呼吸を必要とした患者において、ビタミンCが人工呼吸器の持続時間を短縮することが見出されました。

さらに、米国でのICU患者を対象に、ビタミンCとビタミンE(αトコフェロール)を標準治療に併用した群(301人)と、標準治療単独群(294人)を比較した臨床研究では、臓器不全や重症度、死亡率低下といった指標で、抗酸化サプリメント投与による好影響が示されました。

2019年に、米国で発表された敗血症関連ARDS患者167人を対象とした臨床試験では、1日15g/日のビタミンCの静脈投与を4日間実施することで死亡率が低下しました。

6. ビタミンCを静脈投与した症例報告

COVID-19に対して、ビタミンCの静脈内投与を実施した症例シリーズが米国から報告されています。ビタミンC静注が実施されたCOVID-19患者17例(平均年齢64歳、BMI 32.7)のデータが解析された結果、ビタミンC静注後に、炎症や血栓形成にかかわる指標が有意に低下していました。

また、ビタミンC静注に関連する有害事象は認めませんでした。したがって、高リスク群でのCOVID-19重症例において、ビタミンC静注による補完療法としての有用性が示唆されます。また、今後、COVID-19の重症例に対する治療としての高濃度ビタミンC療法の有用性の検証が期待されます。

なお、2020年2月に、中国の武漢において、高濃度ビタミンCの静脈投与によるCOVID-19重症例に対する臨床試験が計画されましたが、患者数の減少により被験者が集まらず、試験が中止となっています。

7. COVID-19に関する臨床試験

現在、ビタミンCを用いた臨床試験が進行しています。これらの臨床試験は、次の5種類に分類できます。

・COVID-19重症例に対するビタミンC静注療法

・COVID-19の治療としてのビタミンCサプリメント経口投与

・COVID-19の予防のためのビタミンCサプリメント経口投与

・標準治療としてビタミンC投与の試験

・ビタミンCを偽薬群として投与

※詳細は参考資料に掲載

ビタミンCの食事摂取基準

日本人の食事摂取基準2020年版でのビタミンCの推奨量は、男女とも12歳以上で1日あたり100mgです。1日100mgのビタミンCの摂取は、健常者での血漿レベルを正常範囲内に維持できます。

一方、重篤な患者において、血漿中ビタミンC濃度を正常範囲内にまで上昇させるためには、1〜4g/日の高用量が必要と考えられています。

ビタミンCサプリメントの安全性・用量

ビタミンCサプリメントは、高い安全性が示されています。免疫能の維持など保健機能のための一般的な用量は、1日あたり1,000〜2,000mgです。

ビタミンCは、安全で安価な必須栄養素であることから、ビタミンDサプリメントなど他の補完的な栄養療法とともに、COVID-19の重症化リスク低減としての選択肢です。

おわりに

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の現状、つまり、感染の世界的な拡大や不顕性感染の存在を考えると、ウイルスの根絶は現実的ではありません。また、治療薬に関しては、副作用のリスクや耐性ウイルスの発生リスクがあります。さらに、ワクチンについては、有効性や持続性、摂取の優先順位や安定供給、副反応などの課題が生じます。

本稿で示したように、ビタミンCの免疫調節作用や抗ウイルス作用は確立しており、ビタミンCの不足や欠乏は呼吸器感染症のリスクです。また、COVID-19におけるビタミンC投与の補完療法としての臨床的意義も示唆されています。

さらに、ビタミンCサプリメントは、これまでのエビデンスにより、高い安全性が示されています。これは、医療の原則であるprimum non nocere(first, do no harm、「まず、害を与えてはならない」)です。

COVID-19対策において、ビタミンやミネラルといったサプリメントは、治療目的ではなく、免疫能を維持し、感染に対する抵抗性を高める補完療法としての位置付けとなります。

ウィズ・コロナとなった今日、公衆衛生の視点から、新型コロナウイルス感染への予防およびCOVID-19の重症化予防として、セルフケアにおけるビタミンCサプリメントの活用も選択肢となります。

参考資料

新型コロナウイルス―サプリメント・機能性食品の使い方

新型コロナウイルス ‐ ビタミンDによるCOVID-19対策

参考文献

蒲原聖可.新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の予防および治療に関するビタミンCの臨床エビデンス.Clinical and Functional Nutriology 12:334-342, 2020

亜鉛の抗ウイルス作用と呼吸器感染症予防効果

1. 亜鉛は免疫機能に必須

亜鉛は、必須微量元素(ミネラル)の一つであり、生体内の数百種類の酵素の働きに必要です。また、亜鉛は免疫の機能の維持にも欠かせないミネラルであり、亜鉛が欠乏すると、Bリンパ球数と抗体の産生が減少します。

これまでの研究では、亜鉛欠乏では、風邪の原因ウイルス、HSV、HCV、HIVなどのさまざまなウイルスの感染リスクが高まることが示されています。

2. 亜鉛がウイルスを抑えるメカニズム

亜鉛による抗ウイルス作用について、いくつかのメカニズムが考えられています。

まず、亜鉛は、インターフェロンの産生を増やし、抗ウイルス作用を示します。また、亜鉛は細胞膜を保護し、安定化することで、ウイルスの細胞への侵入を阻害します。

亜鉛の特徴として、クロロキンなどのイオノフォア(細胞などの生体膜に作用し、特定のイオンを選択的に透過させる働きをもつ、脂溶性の低分子化合物の総称)と併用投与することで、亜鉛の抗ウイルス作用が増強されることがわかっています。

3. 亜鉛はコロナウイルスの複製を阻害します。

コロナウイルスは、RNAウイルスに分類されます。RNAウイルスに対して、亜鉛は、RNAウイルスを複製する酵素であるRNA依存性RNAポリメラーゼ(RdRp)を阻害することで、ウイルスの複製を防ぐ働きがあります。

この作用は、SARSコロナウイルス(SARS-CoV-1)を用いた研究でも確認されています。

4. 亜鉛が風邪や肺炎を予防・改善する

亜鉛の欠乏や不足は、免疫能の低下から、呼吸器感染症を含めた、さまざまな感染症のリスクが高くなります。また、亜鉛サプリメントによる風邪や肺炎の感染予防や症状改善効果が示されています。

これまでの亜鉛を投与した研究に関する系統的レビュー/メタ解析によると、

– 成人における風邪の罹病期間が33%短縮、

– 小児5,193 人では肺炎の罹患率が13%低下、

– 成人2,216 人での重度の肺炎の死亡率が低下

といった亜鉛の効果が見出されました。

COVID-19対策における亜鉛の臨床的意義

1. COVID-19の高リスク群は亜鉛不足

肥満や糖尿病、高齢者などは、COVID-19の高リスク群です。これまでの研究では、これらの人々では、亜鉛が低値であることがわかっています

例えば、加齢に伴う免疫能の低下は、免疫老化として知られており、亜鉛の利用効率の低下が関係します。また、2万人の糖尿病患者を調べた研究では、亜鉛低値が認められました。

2.医薬品が亜鉛を低下させる

医薬品の一部は、亜鉛の血中濃度を低下させる副作用があります。

まず、高血圧の治療薬である降圧利尿剤は、尿中亜鉛排泄を増加し、組織中の亜鉛濃度を低下させます。6ヵ月以上の服用では、血中の亜鉛値が大幅に低下します。

また、ACE阻害剤やARBという種類の高血圧治療薬も、血中亜鉛濃度が低下します。その他、スタチン剤の服用も、亜鉛の低下を生じることがわかっています。そのため、高血圧症や脂質異常症などの生活習慣病患者は、COVID-19の高リスク群である上に、医薬品服用が原因の亜鉛不足というリスクもあります。

3.亜鉛不足ではCOVID-19が重症化し予後不良となる

COVID-19重症例では亜鉛不足であること、また、亜鉛欠乏例では予後不良となることが報告されています。

まず、フランスにおいて、COVID-19成人患者108人(重症者34人を含む.重症は6L/分以上の酸素投与必要例と定義)を調べた研究では、COVID-19の重症度が、亜鉛の低下と有意に相関していました。血中亜鉛値は、COVID-19非重症者74人では0.7±0.2 mg/L、重症者34人では0.6±0.1 mg/Lであったということです。

次に、亜鉛が欠乏していると、COVID-19の予後が不良という研究がインドから報告されています。具体的には、COVID-19入院患者47人の亜鉛値を測定し、健常対照者45人との比較が行われた結果、COVID-19患者では、亜鉛値が有意に低値でした。

COVID-19患者のうち57.4%(27人)が亜鉛欠乏症であり、この患者群では、合併症や急性呼吸窮迫症候群のリスクが高く、ステロイド療法の必要性、長期入院、および死亡率の増加が認められました。

4. 日本人での亜鉛低値はCOVID-19重症化因子

日本人のCOVID-19患者でも、血中亜鉛の低値が、COVID-19の重症化因子であることが示されています。

具体的には、2020年3月から5月までの間に、大阪府の堺市立総合医療センターに入院したCOVID-19患者62人を対象に、血中亜鉛の濃度とCOVID-19重症例との関連が検証されました。重症度の内訳は、軽症・中等症が49人、重症が13人でした。

29人の患者で血中亜鉛値が測定された結果、亜鉛の血中濃度は、軽症・中等症(22人)では平均87.7μg/dL、重症(7人)では平均62.4μg/dLであり、重症の患者では亜鉛が低い値でした。

また、29人中9人が、亜鉛欠乏症である低亜鉛血症(血清亜鉛値が70μg/dL未満)であり、その患者群での重症度の内訳は軽症・中等症が3人 (14%)、重症が6人(86%)でした。

これらのデータに関する解析の結果、低亜鉛血症がCOVID-19の重症化リスク因子であるとされました。

COVID-19に対する亜鉛の有用性エビデンス

1. 亜鉛がCOVID-19の症状を24時間で改善

米国からの症例報告では、COVID-19の症状初期に、高用量の亜鉛を摂取することで、24時間以内に、症状の軽減を認めたということです。米国では、風邪やインフルエンザの初期に、高用量の亜鉛を摂る対症療法が知られています。

米国において、高用量の亜鉛塩トローチの摂取後24時間以内にCOVID-19の症状軽減を認めたとする4症例、報告されました。4例のうち、2例はクエン酸亜鉛(23 mgの亜鉛)、1例はクエン酸亜鉛/グルコン酸亜鉛(23mg)、1例は酢酸亜鉛(15mg)が用いられ、2-4時間毎にトローチを服用し、20-30分かけて溶解しました。

なお、摂取量として、1日200mgを超えないように指示されています。発熱や咳、疼痛などの症状を感じた初日から亜鉛トローチを開始し、摂取期間は、10日間から14日間でした。

2. 治療としての亜鉛投与例

米国では、2020年初期の段階で、COVID-19治療アルゴリズムに亜鉛投与が含まれており、治療の一環として実施されています。例えば、2020年3月に、米国ニューヨーク市の病院に入院したCOVID-19患者371人に対する治療として、88%が亜鉛投与を受けていました。

前述の日本人COVID-19患者において、亜鉛低値が重症化リスク因子であることを示した報告では、重症患者への亜鉛投与の経過が示されています。具体的には、ICUに入院した重症患者4人は、当初、いずれも亜鉛欠乏の状態でしたが、経腸栄養によって亜鉛を含む適切な栄養管理が提供された結果、血中亜鉛濃度が漸増し、1ヶ月程度で症状が改善し、退院しました。

3. 亜鉛により院内死亡率が24%低下

前述のように、亜鉛は、RNAウイルスの複製を阻害することから、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に対する有効性が考えられます。

米国では、亜鉛+イオノフォアの投与により、COVID-19患者の院内死亡率が24%低下したと報告されています。具体的には、2020年3月10日から5月20日までの間にニューヨーク市の4つの病院に入院したCOVID-19成人患者3,473人が対象となり、そのうち1,006人(29%)が亜鉛+イオノフォアを投与されました。

解析の結果、亜鉛+イオノフォア投与群は、非投与群に比べて、院内死亡率が24%低下していました。

米国ニューヨーク市の医療機関からの別の報告では、他の治療法(医薬品)と亜鉛を併用して投与することで、退院率が高く、ICUへの入院が低く、死亡率あるいはホスピス移送の割合が低いというシナジーが示されています。

4. COVID-19治療としての亜鉛投与試験

以上のように、COVID-19対策として、亜鉛の有用性が示唆されています。

2021年1月現在、COVID-19の予防や治療に関して、亜鉛の有用性を調べるために、45以上の臨床試験が、登録され、進行中です。

なお、これらの臨床試験では、亜鉛サプリメント単独の投与ではなく、ビタミンCやビタミンDとの併用投与、医薬品との併用投与です。

亜鉛の用法・用量

1. 亜鉛の推奨量

日本人の食事摂取基準2020年版での亜鉛の推奨量は、男性では、18歳から74歳まで11mg、75歳以上で10mgです。女性では18歳以上で8mgです。また、耐容上限量は、年代により、男性では40mg〜45mg、女性では30mg〜35mgとされています。

亜鉛サプリメントは、適切な摂取量であれば、高い安全性が示されています。免疫能の維持など保健機能のための一般的な亜鉛サプリメントの摂取目安量は、1日あたり10mg〜20mg前後です。

症状の改善を目的とした場合、予防よりも多い量を数日間、摂取します。例えば、風邪に対する亜鉛の有用性を検証した臨床試験では、亜鉛を1日あたり80mgの用量で、数日間の投与が行われています。

また、症状の初期に、亜鉛トローチ(13mgの亜鉛含有)を日中に1時間から1時間半ごとに、1日6回摂取し、合計80mg/日の投与などという方法もあります。

その他、日本での亜鉛欠乏症の治療指針では、亜鉛として成人50〜100mg/日、小児1〜3mg/kg/日または体重20kg未満で25mg/日、体重20kg以上で50mg/日を分2で食後に経口投与とされています。

おわりに

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の現状、つまり、世界での感染者が一億人にせまる感染の拡大や、症状がない不顕性感染の存在を考えると、ウイルスの根絶は現実的ではありません。また、治療薬に関しては、副作用や耐性ウイルスの発生リスクがあります。さらに、ワクチンについては、有効性や持続性、接種の優先順位や安定供給、副反応、変異株の出現などの課題が生じます。

亜鉛の免疫調節作用や抗ウイルス作用は確立しています。また、COVID-19治療における補完療法として、一定の有用性が示されています。

本邦も含めた先進国でも、亜鉛の摂取不足が示されており、特に、COVID-19の高リスク群である肥満や糖尿病などの生活習慣病有病者で顕著です。さらに、降圧剤などの医薬品の投与が、亜鉛不足を生じるリスクとなります。

COVID-19対策において、ビタミンやミネラルといったサプリメントは、治療目的ではなく、免疫能を維持し、感染に対する抵抗性を高める補完療法としての位置付けとなります。

ウィズ・コロナとなった今日、公衆衛生の視点から、新型コロナウイルス感染への予防およびCOVID-19の重症化予防として、セルフケアにおける亜鉛サプリメントの活用も選択肢となります。

参考文献

1) 蒲原聖可. 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の予防および治療に関する亜鉛の臨床エビデンス.医と食. 2021;13:in press.

2) 蒲原聖可. EBMサプリメント事典-科学的根拠に基づく適正使用指針.2008年. 医学出版社,東京.

3) 蒲原聖可. サプリメントと医薬品の相互作用ハンドブック―機能性食品の適正使用情報.2015年. 医学出版社,東京.

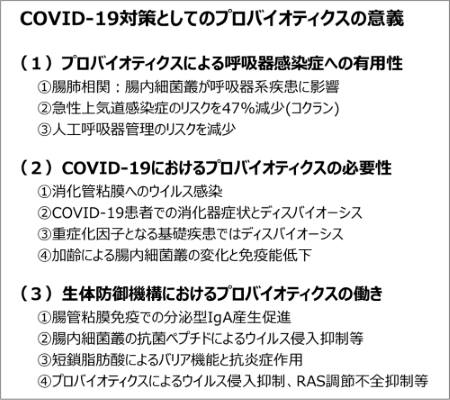

呼吸器感染症におけるプロバイオティクスの有用性

1. プロバイオティクスとシンバイオティクス

プロバイオティクスとは、腸内細菌叢(腸内フローラ)のバランスを整え、ヒトに有益な作用をもたらす生きた微生物の総称です。

プレバイオティクスとは、上部消化管で分解・吸収されず、大腸に共生する有益な菌の選択的な栄養源となり、フローラのバランスを維持し、健康の増進に有用な食品成分を指します。

プロバイオティクスとプレバイオティクスを合わせて「シンバイオティクス」といいます。これに対して、腸内細菌叢のバランスが崩れ、異常をきたした状態は、「ディスバイオーシス」と呼ばれます。

2. 腸肺相関と呼吸器感染症

腸内細菌叢が、全身の健康や疾患と関連することが見出されており、脳腸相関、腸肝循環、腸筋相関などの概念も示されています。

呼吸器疾患に関する研究では、消化管(腸内細菌叢)と呼吸器(肺)の相関が示唆されており、腸肺相関や腸肺軸(Gut-Lung Axis)と呼ばれています。具体的には、乳酸菌やビフィズス菌といったプロバイオティクスの摂取による呼吸器感染症の予防効果が知られています。

3. プロバイオティクスが呼吸器感染症を予防

プロバイオティクスによるウイルス性呼吸器感染症の罹患率低下効果および罹病期間短縮効果が報告されています。例えば、20報を対象にしたメタ解析では、成人及び小児において、偽薬群に比べて、プロバイオティクス(乳酸菌やビフィズス菌)投与群において、急性呼吸器感染症の罹病日数の有意な減少、欠席や欠勤日数の有意な減少が認められました。

また、2015年のコクランでのメタ解析では、プロバイオティクスが急性上気道感染症のリスクを47%減少することが示されました。

その他、インフルエンザ、ライノウイルス、RSウイルスに関する研究では、プロバイオティクス投与によるウイルス性呼吸器感染症の罹患リスク低下および重症度軽減といった作用が示されています。

4. 呼吸管理とプロバイオティクス

COVID-19患者では、一部が人工呼吸器などによる呼吸管理が必要となります。例えば、日本のデータでは、2,600 例の入院患者のうち、酸素投与を要しなかった症例が62%、酸素投与を要した症例が30%、人工呼吸管理やECMOによる集中治療を要した症例が9%でした。

これまでの研究では、呼吸管理を必要とする重症患者において、プロバイオティクス投与の有用性が示されています。例えば、2報のランダム化比較試験(RCT)では、プロバイオティクス[乳酸菌ラクトバチルスGG、枯草菌など]を投与された人工呼吸器管理の重症患者が、偽薬群に比べて、人工呼吸器関連肺炎の発症が大幅に減少したということです。今後、COVID-19患者での検証が期待されます。

生体防御機構におけるプロバイオティクスの働き

1. 粘膜免疫における分泌型IgAの重要性

ウイルス感染の対策では、粘膜免疫の分泌型IgAの働きが大切です。IgAは、粘膜防御機構において、最初に働く免疫グロブリンです。特に、SARS-CoV-2の感染初期病巣は、上皮細胞を覆う粘液であり、感染防御において、粘液中の分泌型IgAの役割が大きいと考えられます。

本邦では、IgA分泌亢進作用を有するプロバイオティクスが免疫力向上の訴求にて製品化されています。

消化管の粘膜層は、抗生剤やプロトンポンプ阻害剤、高脂肪食、食物繊維不足などの影響を受けます。粘膜の減少は、IgAの低下やディスバイオーシスにより、感染に対する防御を低下させます。

欧米人は、日本人を含めたアジア人と比べて、遺伝的IgA欠損症が高率に認められます。そのため、この相違点が、日本と欧米とのCOVID-19の死亡率に差を認める理由の一つとの考えもあります。

2. 短鎖脂肪酸の作用

腸管粘膜でのバリア機能には、常在細菌叢と食物繊維の代謝物も関与します。特に、短鎖脂肪酸である酢酸、プロピオン酸、酪酸の作用が重要です。これらの短鎖脂肪酸は、免疫調節作用や抗炎症作用、生活習慣病の予防作用を有しています。

3. 加齢による腸内細菌叢の変化

腸内細菌叢の変化に影響を与える因子として、宿主の年齢、食事や運動などの生活習慣、服薬などが知られています。その中でも、宿主の年齢が腸内細菌叢のバランスに大きな影響を与えます。具体的には、中年期から老年期にかけて、ビフィズス菌が減少し、ウェルシュ菌が増加します。なお、100歳以上の超高齢者(centenarian)の腸内細菌叢は、ビフィズス菌の割合が比較的高いことがわかっています。

高齢者における腸内細菌叢の変化は、咀嚼・嚥下能力の低下、胃酸・胆汁酸の分泌低下など加齢性変化に基づくと考えられ、免疫能の低下の要因ともなります。

また、腸管バリア能が低下した「Leaky Gut(リーキー・ガット)」という状態では、炎症惹起因子が循環血液中に流れ、慢性炎症に起因する加齢性疾患を生じることになります。Leaky Gutに対しても、プロバイオティクスが有用です。例えば、ビフィズス菌は、乳酸や酢酸を産生します。酢酸は、腸管上皮細胞において、タイトジャンクション関連因子の発現を増やします。

COVID-19とディスバイオーシス

1. 消化管へのSARS-CoV-2感染

COVID-19は、発熱、咳、筋肉痛、倦怠感、肺炎などの症状を示します。これは、アンジオテンシン変換酵素2(ACE2)が、原因ウイルスであるSARS-CoV-2の機能的受容体であり、飛沫感染により主に作用するのは、ACE2を多く発現している呼吸器系となるからです。一方、ACE2は、消化管でも、高発現しており、SARS-CoV-2は、消化管上皮にも感染します。

2. COVID-19と消化器症状

ACE2は、腸における炎症反応の重要な調節因子です。そのため、SARS-CoV-2ウイルスが消化管でのACE2をダウンレギュレーションすることで、腸での炎症が惹起され、消化管症状を生じる機序が推定されています。

消化器症状を示す患者の割合は、数%程度から、半数以上と報告者によりさまざまです。本邦における入院を要したCOVID-19 患者2,600 例の解析によると、下痢は約1 割にみられました。これに対し、諸外国では、COVID-19患者の半数が消化器症状を示したという報告もあります。

3. 便-口腔感染の可能性

SARS-CoV-2ウイルスが便から検出されており、便-口腔感染の可能性も否定できないとされています。

米国での最初のCOVID-19患者では、7病日目にもウイルスが便に見出されました。 また、中国での入院患者73人を調べたところ、半数で便中のウイルスが陽性であり、さらに、患者の20%以上が、呼吸器でウイルスが消失した後でも、糞便でウイルスが陽性でした。

シンガポールからの報告では、COVID-19患者の50%において、便からウイルスが検出されましたが、下痢などの消化器症状を示したのは、これらの患者の約半数であったということです。

これらのデータから、COVID-19患者では、便中ウイルスを想定した適切な感染予防策が求められます。

4. COVID-19でのディスバイオーシス

COVID-19での腸内細菌叢への影響が報告されています。例えば、中国からの小規模な症例シリーズでは、COVID-19患者において、乳酸菌(ラクトバチルス)とビフィズス菌の減少を伴うディスバイオーシスが見出されました。

プロバイオティクスは、多くの種類があり、多彩な作用を有しています。COVID-19対策では、腸内細菌叢のバランスを維持し、ディスバイオーシスの予防・改善が有用と考えられます。

COVID-19対策としてのプロバイオティクスの臨床的意義

1. プロバイオティクスによるウイルス侵入抑制およびRASへの作用

プロバイオティクスは、ウイルス侵入を抑制し、抗ウイルス免疫の賦活、および、SARS-CoV-2によるRASの調節不全による障害を抑制すると考えられています。

まず、乳酸菌の代謝産物である短鎖脂肪酸(SCFA)や乳酸、過酸化水素、バクテリオシンなどの抗菌ペプチド(AMP)は、ウイルス侵入の抑制や、ウイルス量の減量作用が知られています。

ACE2は、RASにおいて血圧の調節作用を有しています。SARS-CoV-2は、腸細胞に侵入し、ACE2発現がダウンレギュレーションされる結果、腸肺軸の防御機能が低下し、感染リスクが高くなります。SARS-CoV-2に感染すると、肺組織や小腸上皮細胞、血管内皮細胞といったACE2高発現組織において、ACE2発現が抑制され、アンジオテンシンII(Ang II)が増加し、血管収縮、組織炎症、酸化ストレス亢進を生じます。

プロバイオティクスは、障害された上皮バリア機能を修復し、それによって下流にあるACE2受容体発現細胞を保護します。また、一酸化窒素(NO)生成の抑制、高血圧の改善、酸化ストレスの抑制といった働きがあります。ACE阻害ペプチドや短鎖脂肪酸(酢酸、プロピオン酸、酪酸)の産生を介して、降圧作用や抗炎症作用を示します。

2. プロバイオティクスが心血管合併症と脂質異常症を改善

肥満や高血圧などの基礎疾患は、COVID-19の重症化リスクです。SARS-CoV-2感染によるACE2ダウンレギュレーションからRASの調節不全は、炎症や血管収縮、血栓症などのリスクを高めます。肥満やメタボリック症候群、高血圧や2型糖尿病などの生活習慣病では、ディスバイオーシスが認められます。ディスバイオーシスは、腸の炎症を亢進し、心血管リスクを高めます。SARS-CoV-2感染によるRAS調節不全は、炎症、血管収縮、繊維化、血栓形成といった心血管リスクとなります。

ディスバイオーシスによる腸のバリア機能障害は、腸内細菌由来のエンドトキシン(リポ多糖やLPS)および代謝物の循環への移行を生じます。

これまでの多くの研究では、プロバイオティクス投与による糖尿病や脂質異常症などの改善効果が示されています。

3. COVID-19治療時の抗生剤使用とプロバイオティクス

中国では、COVID-19患者の58〜71%に抗生剤が投与され、2〜36%の患者で下痢が認められたと報告されています。

抗生物質の投薬中には、プロバイオティクス投与により腸内細菌叢を改善する方法が考えられます。例えば、2012年のメタ解析では、プロバイオティクスが抗生物質に関連した下痢の軽減に効果があるとされました。

4. 免疫賦活作用を訴求するプロバイオティクス製品

本邦では、免疫力の向上を訴求するプロバイオティクス製品が上市されています。免疫機能の評価ではさまざまな指標が用いられており、それぞれの製品に含まれるプロバイオティクスに関して、一定の有用性が示されています。例えば、粘膜免疫で働くIgAの分泌亢進作用を有するプロバイオティクスが、免疫力向上の訴求にて製品化されています。

ウイルス感染時にはインターフェロン(IFN)産生が促進され、生体防御機構として働きます。特に、プラズマサイトイド(形質細胞様)樹状細胞(pDC)は、免疫の司令塔として、高い?型IFN産生作用を有しています。pDC活性化を介した?型IFN産生は、腸内細菌叢による影響を受け、pDCを標的としたプロバイオティクスも知られています。

ウイルス感染時に、マクロファージや樹状細胞により産生されたIL-12やIL-18は、NK細胞を活性化します。NK細胞は、血中の他、肺や消化管にも存在します。NK細胞の活性化作用を免疫賦活作用の機序とするプロバイオティクスがあります。具体的には、Streptococcus thermophilus (ストレプトコッカス・サーモフィラス)ST9618株、Lactobacillus delbrueckii(ラクトバチルス・デルブルエッキイ)ssp.bulgaricus OLL1073R-1(1073R-1 乳酸菌、R-1株などです。

おわりに

SARS-CoV-2の受容体であるACE2は、消化管全体に広く発現しており、消化管での感染や便中へのウイルス排泄が確認されています。COVID-19ではディスバイオーシスが生じ、消化器症状を示します。また、COVID-19重症化リスク因子である併存疾患でも、ディスバイオーシスが認められます。さらに、これらの疾患では、プロバイオティクスの投与による病態の改善が知られています。

プロバイオティクスの投与は、免疫調節作用、呼吸器感染症リスク低減、肥満や高血圧、糖尿病などの生活習慣病の改善に有用です。腸肺相関から、プロバイオティクスは、SARS-CoV-2感染リスク低減だけではなく、COVID-19でのRAS調節不全において、防御的に作用します。プロバイオティクスは、COVID-19対策での有用性が考えられます。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の現状、つまり、世界での感染者が2億人にせまる感染の拡大や、症状がない不顕性感染の存在を考えると、ウイルスの根絶は現実的ではありません。

また、治療薬に関しては、副作用や耐性ウイルスの発生リスクがあります。 さらに、ワクチンについては、有効性や持続性、接種の優先順位や安定供給、副反応、変異株の出現などの課題が生じます。

COVID-19対策において、ビタミンやミネラルといったサプリメントは、治療目的ではなく、免疫能を維持し、感染に対する抵抗性を高める補完療法としての位置付けとなります。

ウィズ・コロナとなった今日、公衆衛生の視点から、新型コロナウイルス感染への予防およびCOVID-19の重症化予防として、セルフケアにおける機能性食品の活用も選択肢と考えられます。

参考文献

1) 厚生労働省.新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第5版(2021年5月26日発行)

2) 蒲原聖可.新型コロナウイルス感染症(COVID-19)予防におけるビタミン・ミネラルの臨床的意義.医と食. 2020;12:188-196.

3) 蒲原聖可. ビタミンDが新型コロナウイルス感染症(COVID-19)予防に有用. 医と食2020;12:246-251.

4) 蒲原聖可. 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の予防および治療に関するビタミンCの臨床エビデンス. 医と食2020;12:334-342.

5) 蒲原聖可. 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の予防および治療に関する亜鉛の臨床エビデンス. 医と食2021;13(1-2):45-53.

6) 蒲原聖可. 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の予防および治療に関するプロバイオティクスの臨床エビデンス. 医と食2021;13(3):52-61.

COVID-19とオメガ3系脂肪酸

1. オメガ3サプリメントが感染リスクを抑制:コホート研究

オメガ3系脂肪酸のサプリメント利用者では、非利用者に比べて、SARS-CoV-2感染リスクが有意に低いという報告があります。

具体的には、英国での「COVID-19症状研究アプリ」のユーザー372,720人を対象に、2020年のパンデミック第1波から7月末までのサプリメントの習慣的な利用と、COVID-19感染(SARS-CoV-2のPCR検査陽性)リスクとの関連が検証されました。

サプリメント利用者175,652人と非利用者197,068人のデータが解析された結果、プロバイオティクスの利用者では14%、オメガ3系脂肪酸では12%、マルチビタミンでは13%、ビタミンDでは9%、SARS-CoV-2感染リスクが低いという有意な相関が見出されました。米国(対象45,757人)およびスウェーデン(対象27,373人)でのコホート研究でも、同様の傾向が認められています。

2. EPAが罹病期間を短縮:症例報告

オメガ3系脂肪酸サプリメントによるCOVID-19への有効性を示した最初の症例として、米国にて、EPA投与によりCOVID-19の罹病期間が短縮されたという報告があります。

具体的には、COVID-19患者2人(脂質異常症を有する以外は健康な53歳女性[患者#1]と、患者#1の娘である21歳女性[患者#2])に関して、症状2日目にイコサペント酸エチル(1日4g、分2)の投与を開始した患者#1と、非投与の患者#2の臨床経過が比較されました。

その結果、患者#1は、5日間のEPA投与後の7病日にはCOVID-19関連症状が消失し、全快しています。

一方、EPA非投与の患者#2は、18病日の時点で、症状の軽減を感じ始めたという経過でした。

この2症例は、家族であり、遺伝的背景や生活環境には共通点が多いと考えられます。 同期時にCOVID-19に罹患し、基礎疾患を有する患者#1のほうが早期に全快し、健康な若年者である患者#2が、症状の経過が長かったことが注目される点です。

オメガ3系脂肪酸の抗炎症作用を介した有用性が示唆されます。

3. オメガ3指数が高いとCOVID-19死亡率が低い:臨床研究

米国での予備的な臨床研究において、オメガ3指数(オメガ3インデックス, O3 I)が高いと、COVID-19での死亡率が低い傾向にあるという負の相関が示されています。

オメガ3指数(O3 I)は、赤血球膜中の総脂肪酸量に占めるEPAとDHAの割合を示す指標です。オメガ3指数が高いと、オメガ系必須脂肪酸の抗炎症作用により、COVID-19の重症化予防作用が期待できます。

そこで、COVID-19入院患者100人を対象に、入院時の採血からオメガ3指数(O3 I)を測定し、死亡率との関連が検証されました。

100人中14人が死亡しました。解析の結果、オメガ3指数が高いとCOVID-19死亡率が低いという有意な相関が見出されています(図)。

4. COVID-19重症例でのオメガ3系脂肪酸の有用性:臨床試験

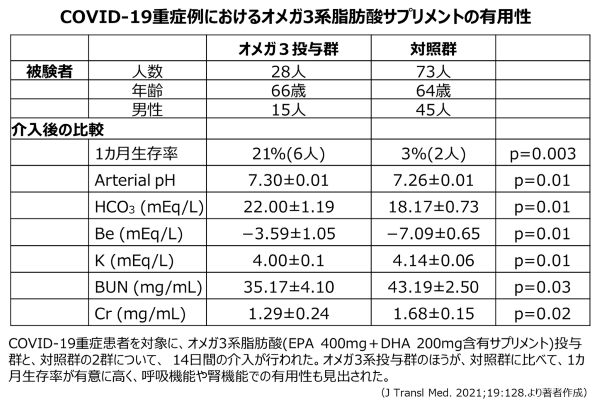

COVID-19重症例において、オメガ3系脂肪酸の有用性を示した臨床試験が報告されています。

具体的には、COVID-19重症患者128人を対象に、オメガ3系脂肪酸(EPA 400mg+DHA 200mg含有サプリメント)投与群42人と、対照群86人の2群について、14日間の投与が行われ、投与前後での検査値の変化や生存率等が調べられました(図)。

オメガ3系脂肪酸投与群の28人と、対照群の73人のデータが解析された結果、1カ月生存率は、オメガ3系脂肪酸サプリメント投与群では21%(6人)であったのに対して、対照群では3%(2人)であり、サプリメント群のほうが高い生存率でした。

また、サプリメント群では、対照群に比べて、呼吸状態に関する数値や腎機能に関する検査値での改善が認められました。 これらの結果から、COVID-19重症患者でのオメガ3系脂肪酸サプリメントの有用性が示唆されます。

5. 嗅覚障害に対するオメガ3系脂肪酸の推奨

COVID-19患者の5%から85%に、嗅覚障害が認められます。

2021年1月(電子版は2020年8月)、イギリスの専門家パネルが、COVID-19に伴う新規発症の嗅覚障害に関して、ガイドラインを発表しました。

それによると、オメガ3系脂肪酸サプリメントは、COVID-19合併症としての嗅覚障害に関する検証は行われていないが、これまでに、嗅覚障害に対する一定のエビデンスが示されているとされました。

なお、現在、米国において、COVID-19に合併する嗅覚障害に対して、オメガ3系脂肪酸サプリメントを投与する臨床試験が進行中です。

オメガ3系脂肪酸の摂取方法

1. 摂取量

臨床研究でのオメガ3系脂肪酸の投与量は、1日あたり数百mgから1gあるいは2g程度が多くみられます。脂質異常症患者に対して、1日4gのDHAあるいはEPAを投与した臨床試験もあります。

『日本人の食事摂取基準(2020年版)』では、「n-3系脂肪酸」として、下記の基準が設定されています。

●n-3系脂肪酸摂取の1日あたりの目安量

<男性>

18〜49歳: 2.0g

50〜74歳: 2.2g

75歳以上: 2.1g

<女性>

18〜49歳: 1.6g

50〜64歳: 1.9g

65〜74歳: 2.0g

75歳以上: 1.8g

2. 安全性

食品成分であり、安全性は高いといえます。目安量あるいは臨床試験での投与量に準じた摂取量であれば、特に問題となる有害事象は認められません。

おわりに

EPAやDHAなどのオメガ3系必須脂肪酸は、抗炎症や免疫調節を介した効果が知られており、動脈硬化性疾患から認知症にいたるまで、さまざまな疾患における有用性が示されています。

COVID-19に関しては、観察研究において、オメガ3系脂肪酸によるCOVID-19発症リスク低減や死亡率の低下が示唆されました。また、臨床試験では、COVID-19重症例に対するオメガ3系脂肪酸投与による死亡率低下が認められました。

現時点でのエビデンスを考慮すると、ウィズ・コロナとなった今日、COVID-19対策として、オメガ3系脂肪酸の摂取は合理的な選択肢の一つと考えられます(図)。

さらに、公衆衛生学の視点からは、COVID-19だけではなく、今後、生じうる新興感染症への対策として、機能性食品の活用も重要な選択肢と考えられます。

参考文献

1) 蒲原聖可. 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の予防および治療に関するオメガ3系脂肪酸の臨床エビデンス. 医と食2021;13:57-64.

2) 蒲原聖可.新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策としての機能性食品成分の有用性に関する臨床エビデンス:アップデート2021. Functional Food Research. 2021;17:75-104.

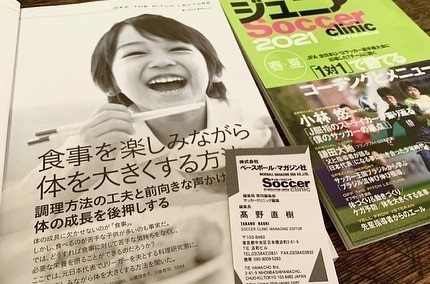

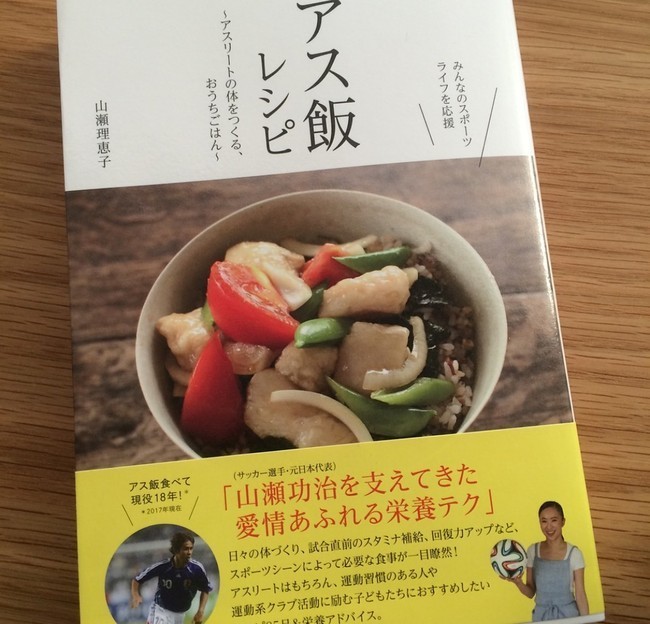

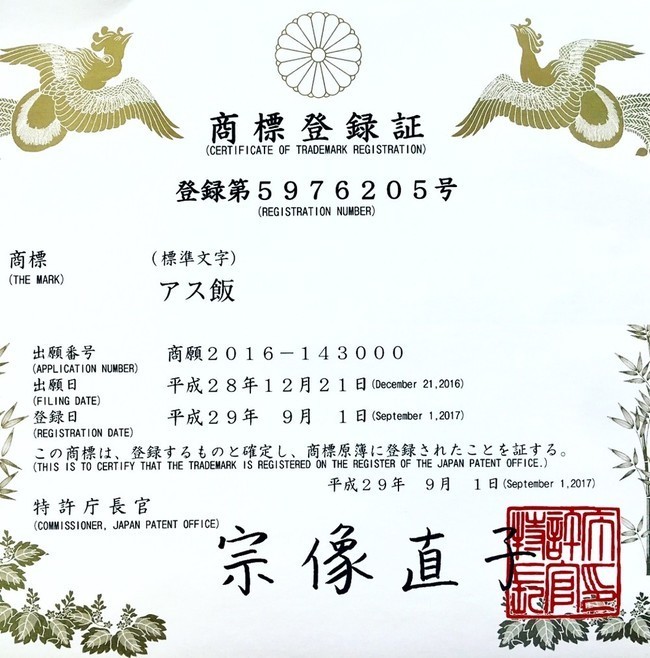

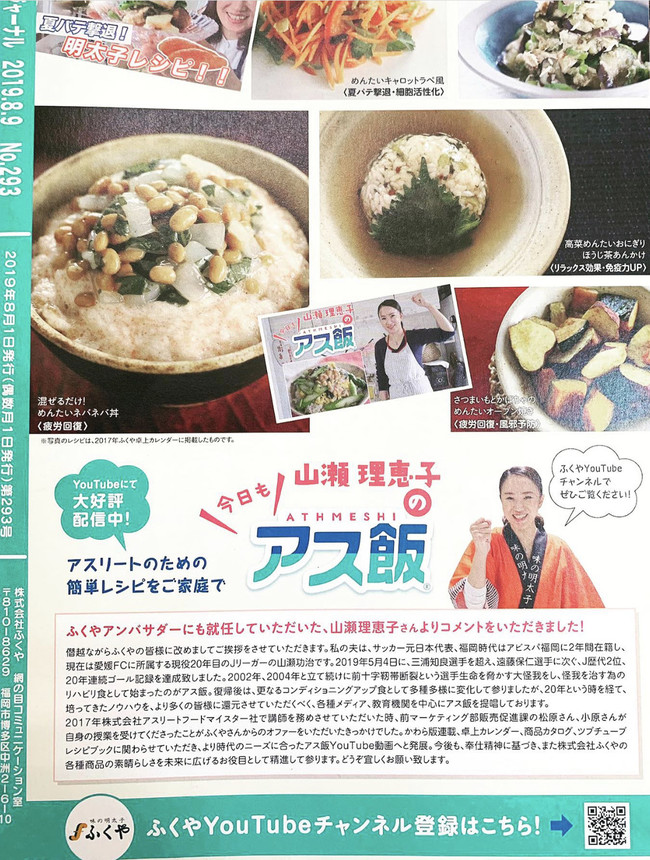

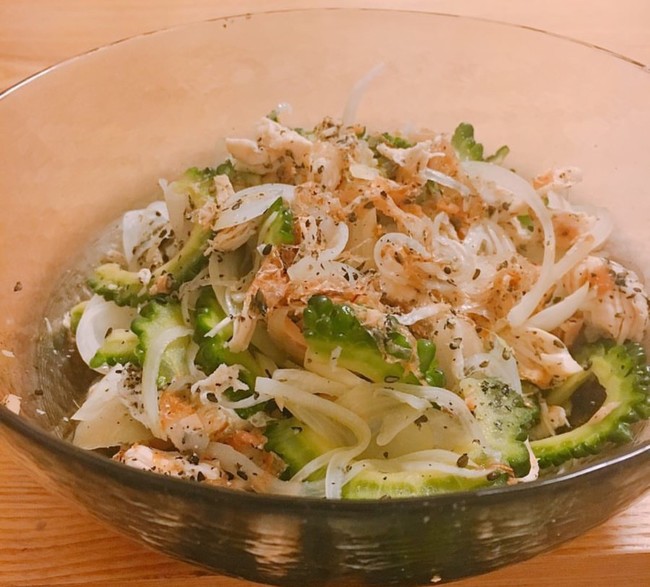

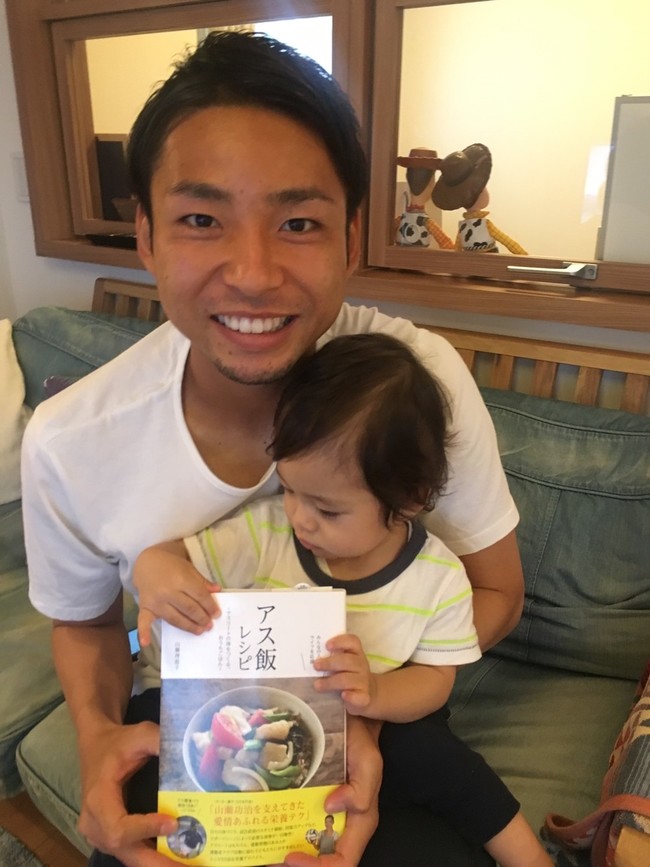

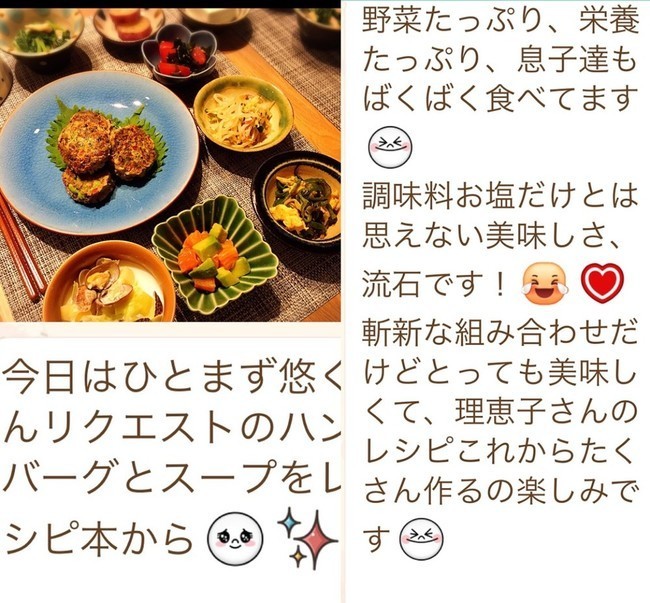

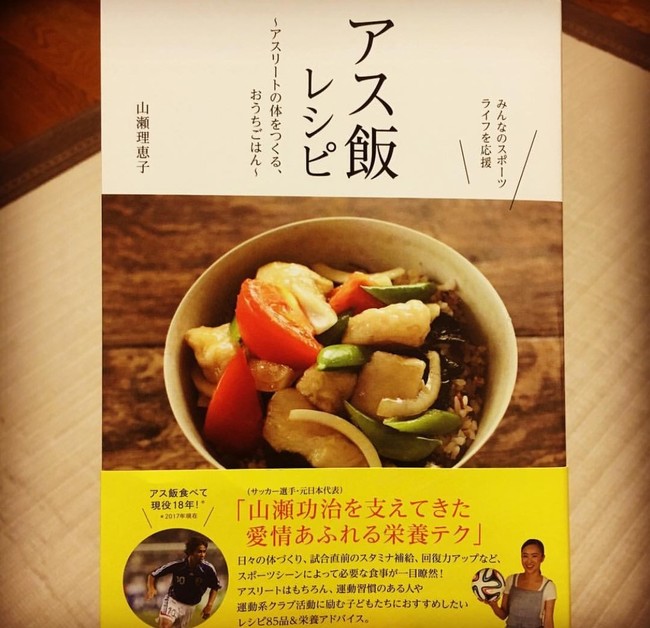

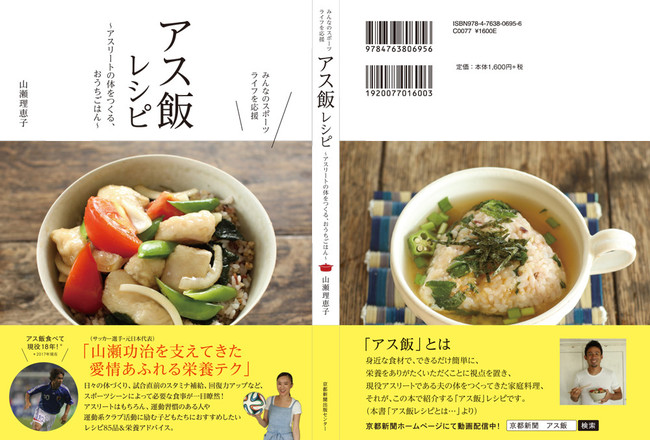

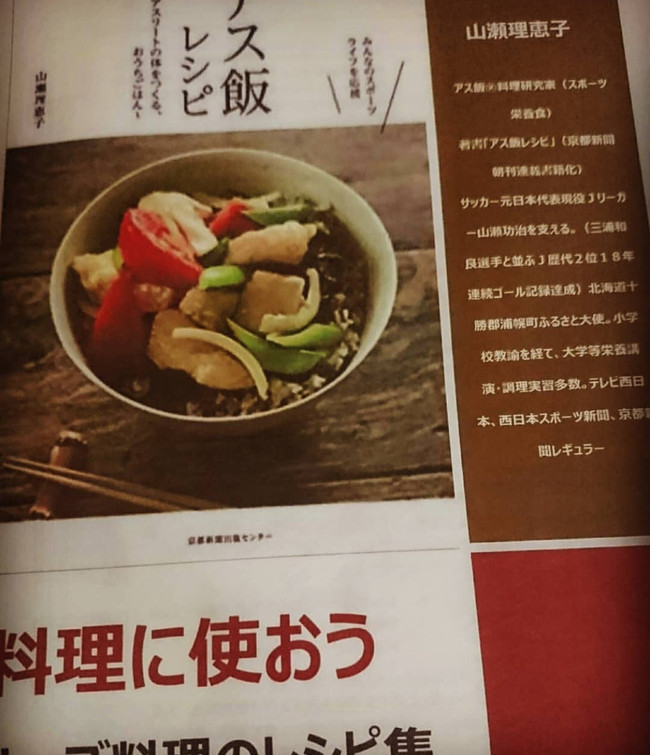

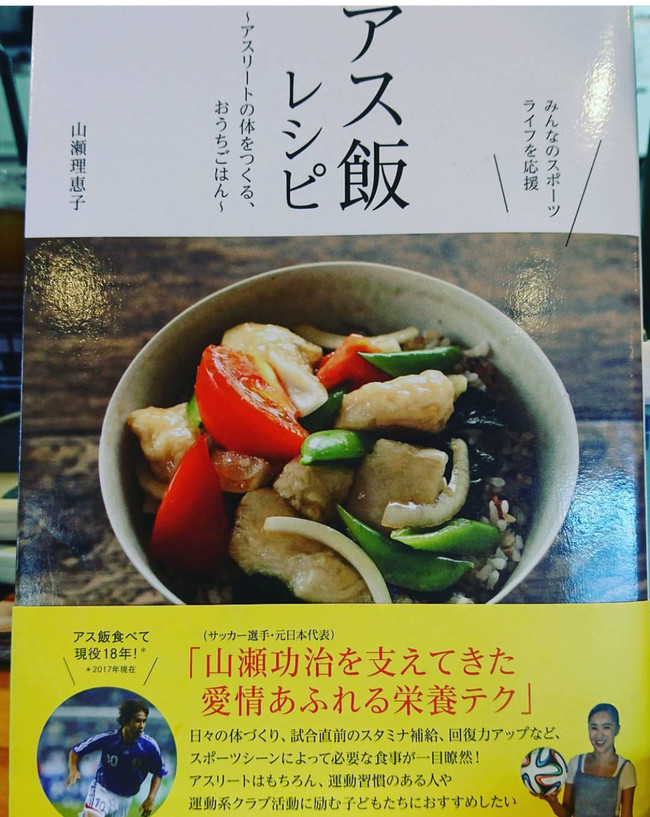

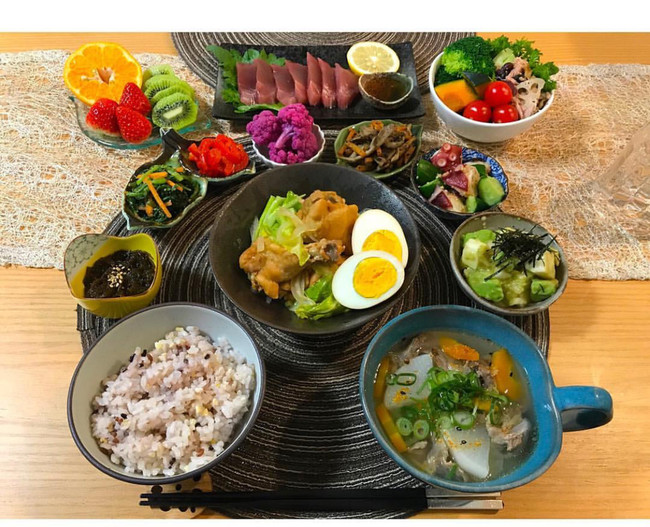

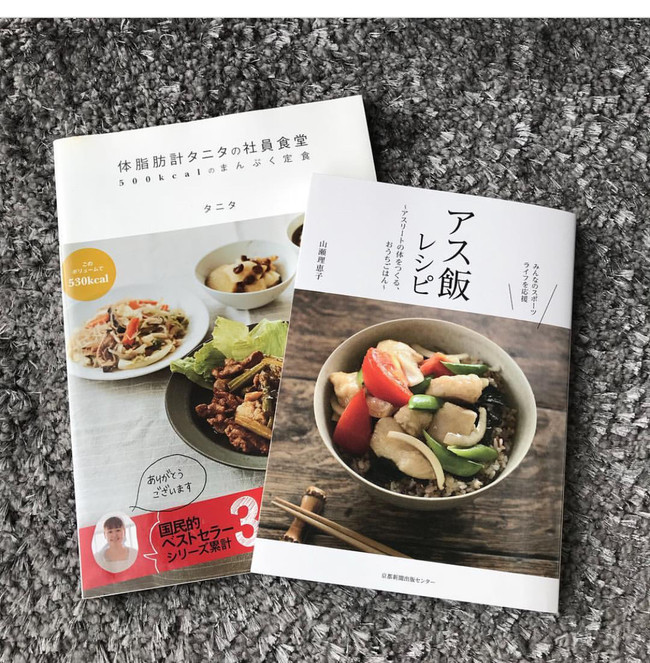

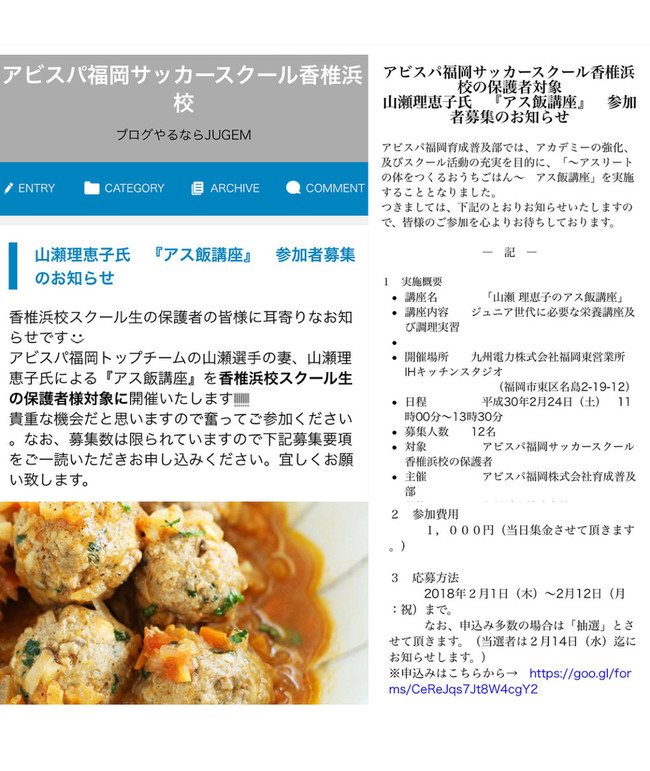

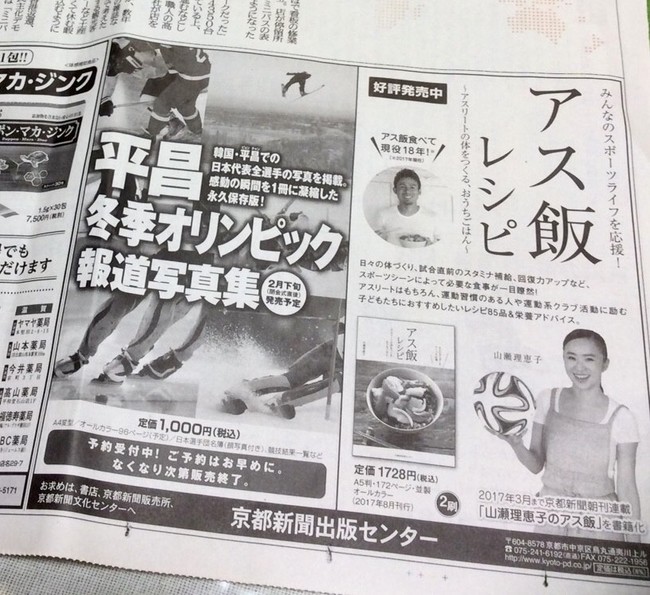

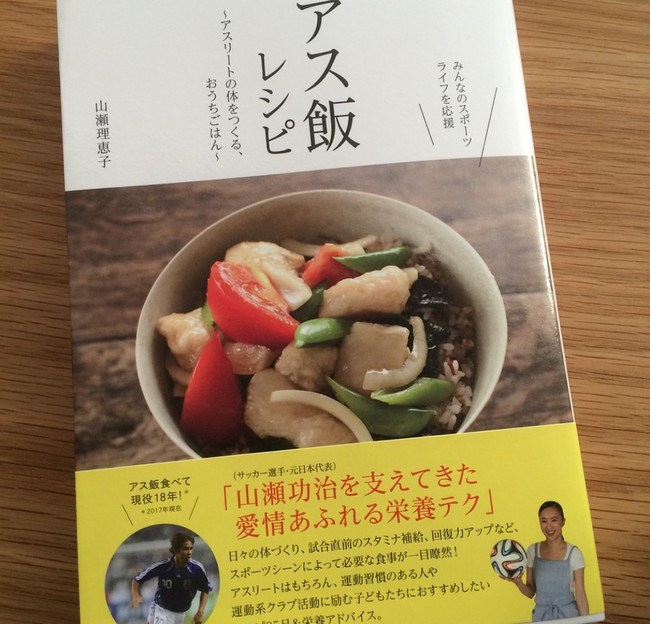

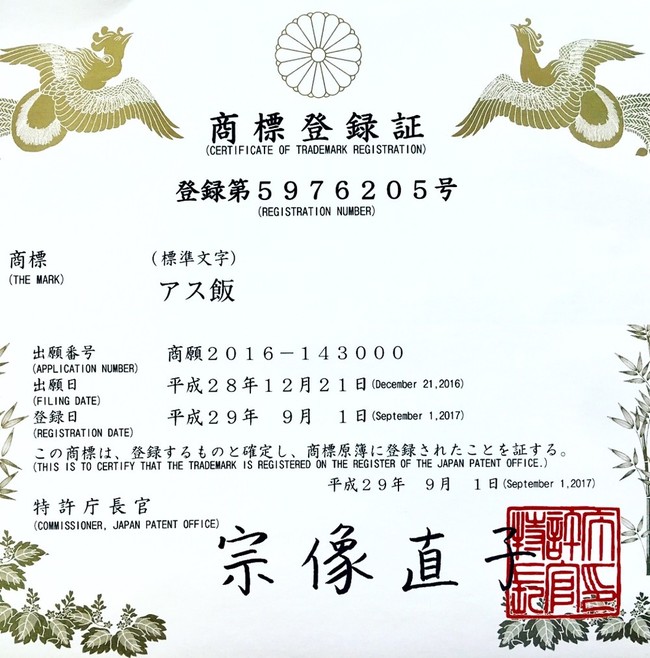

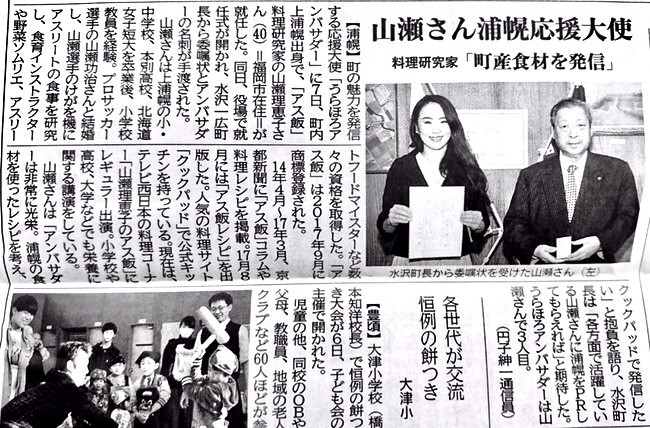

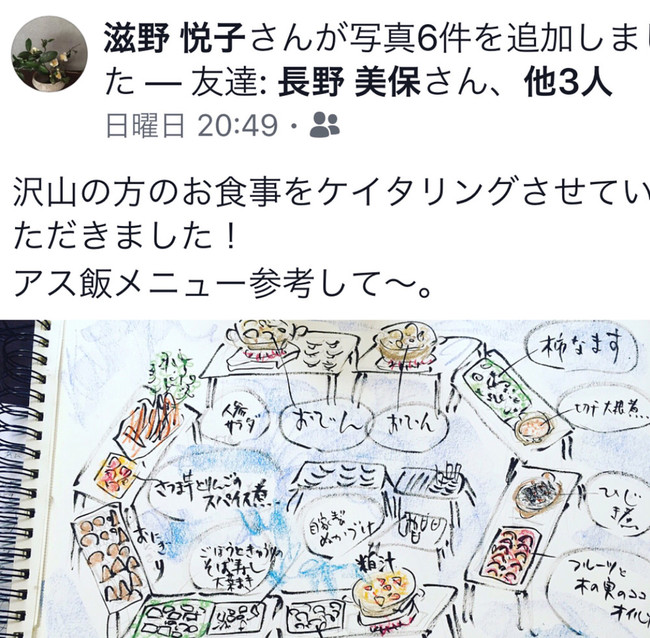

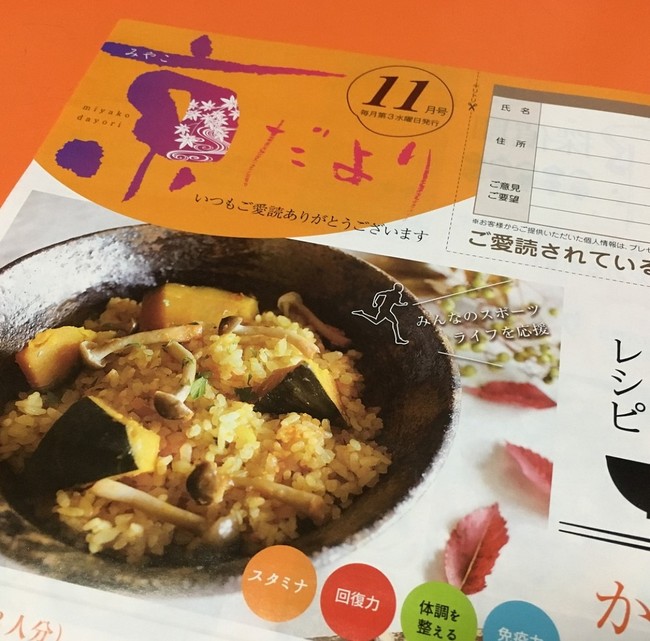

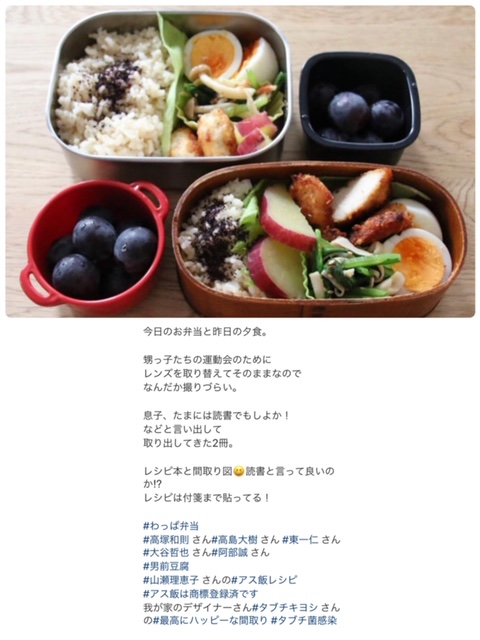

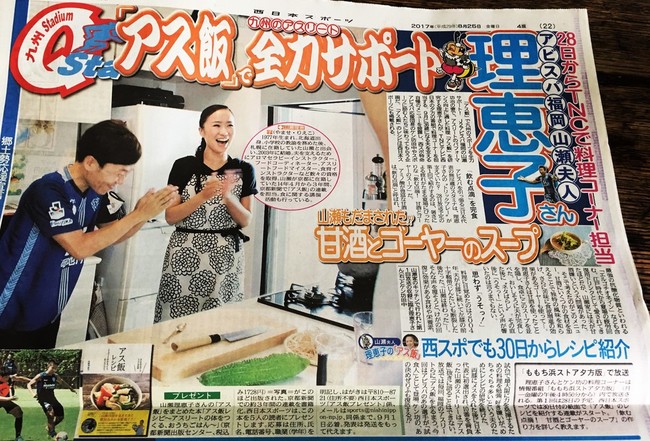

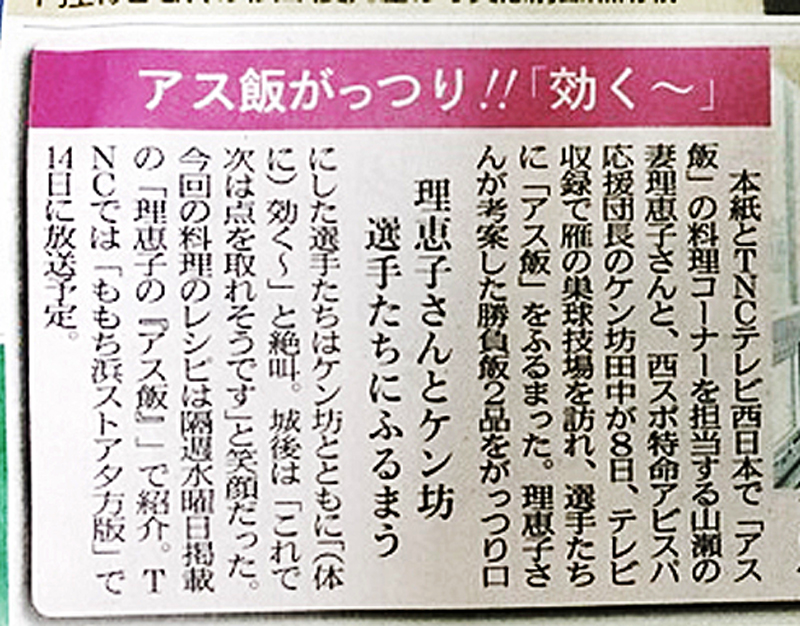

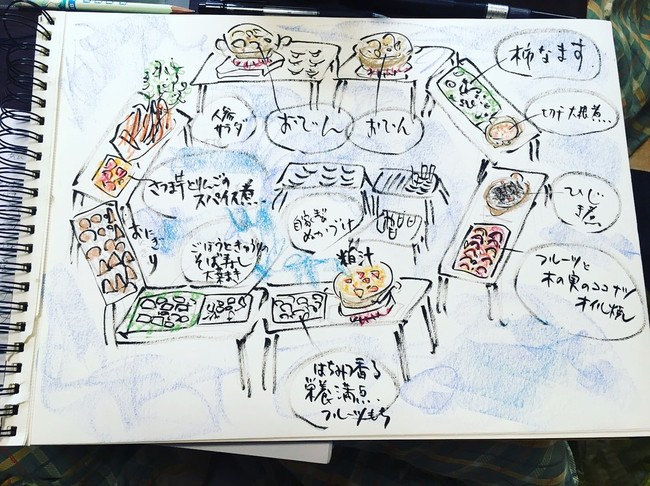

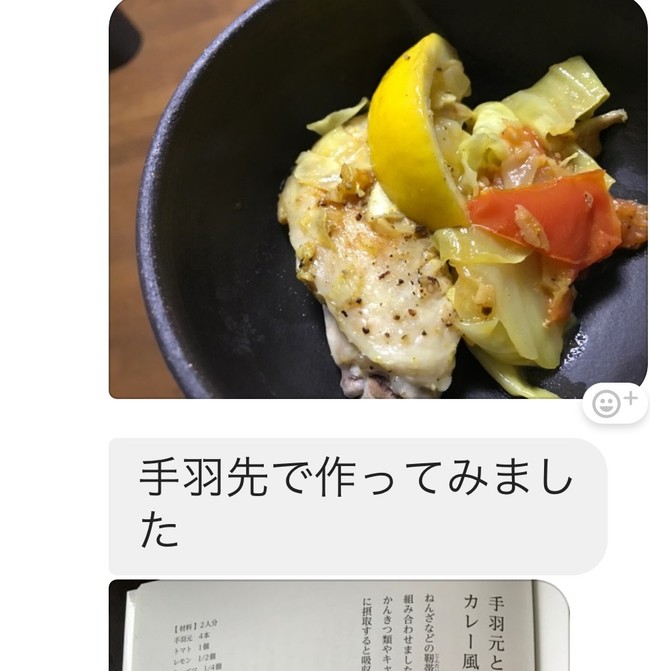

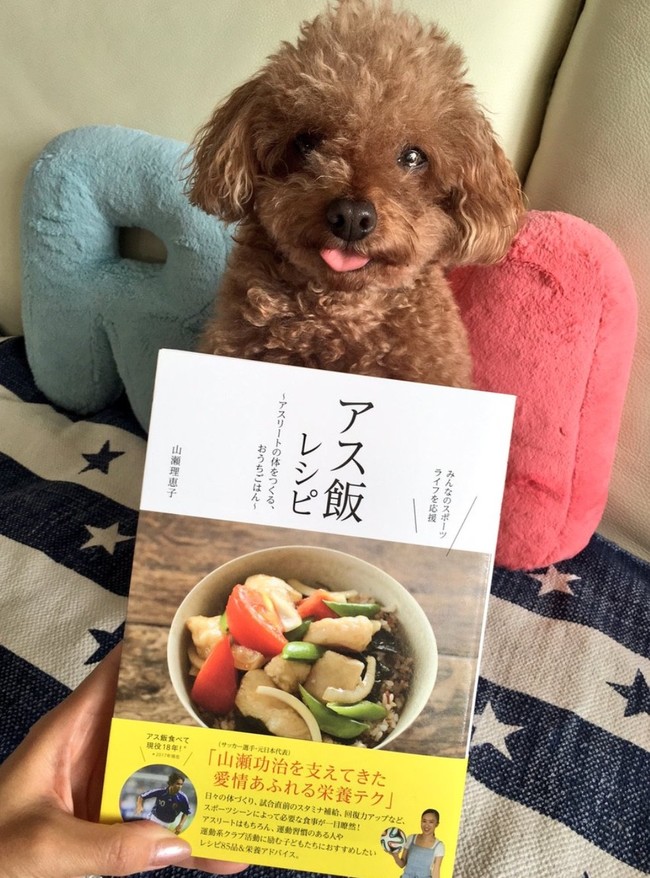

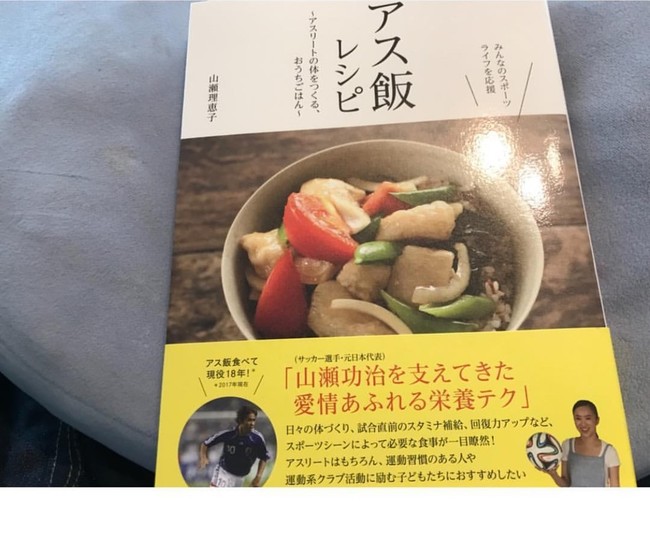

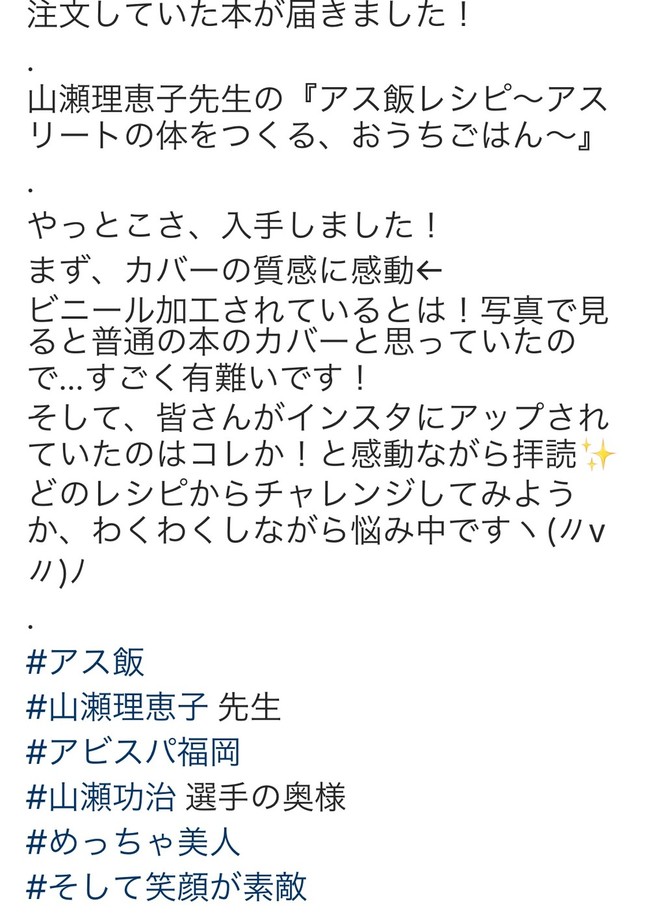

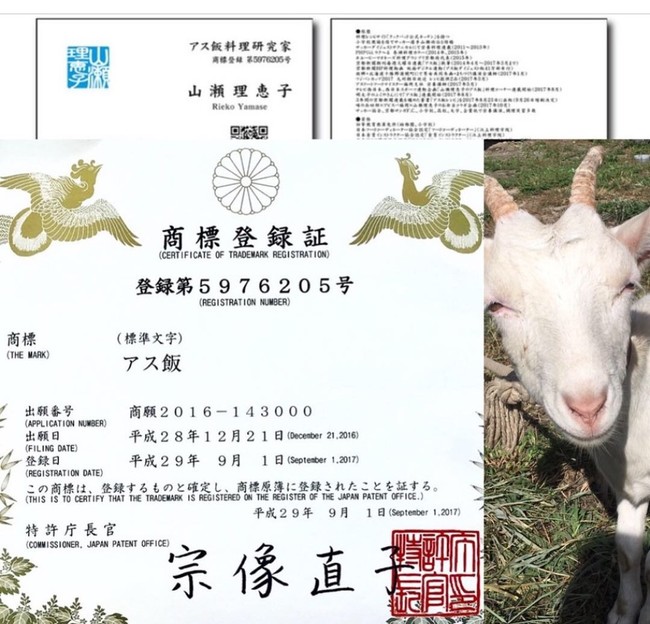

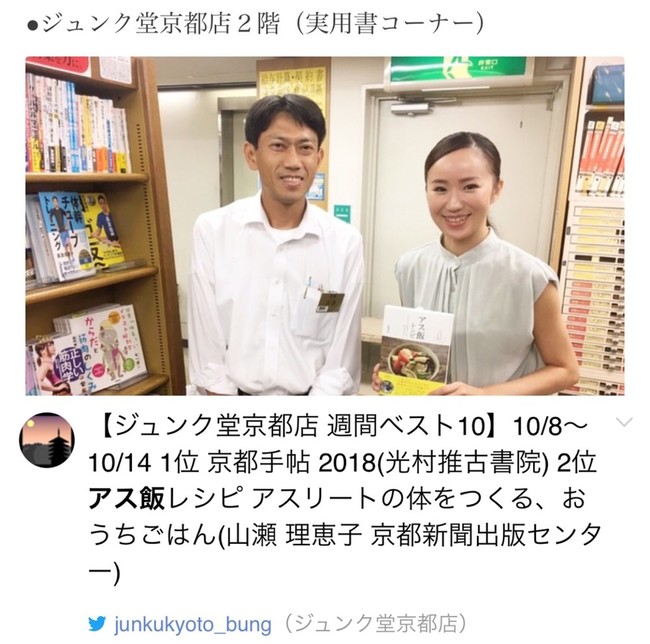

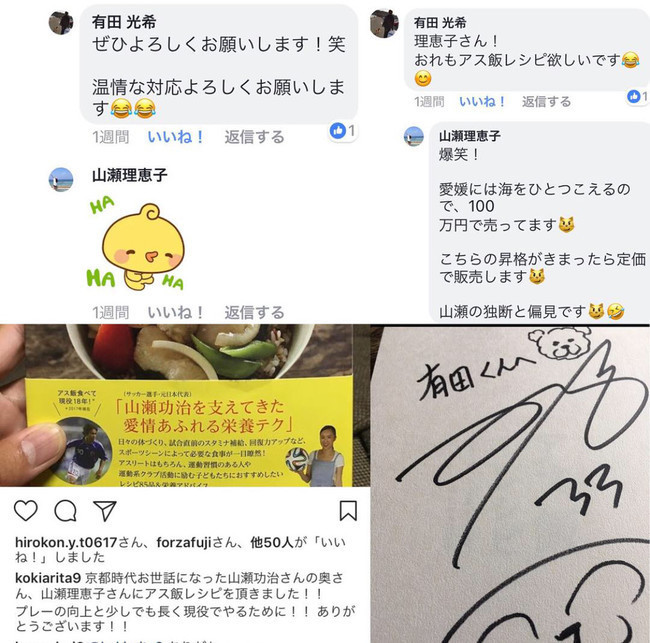

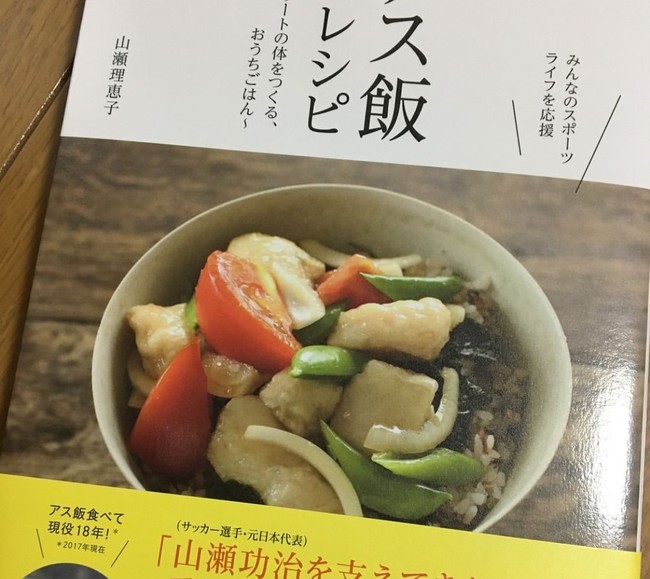

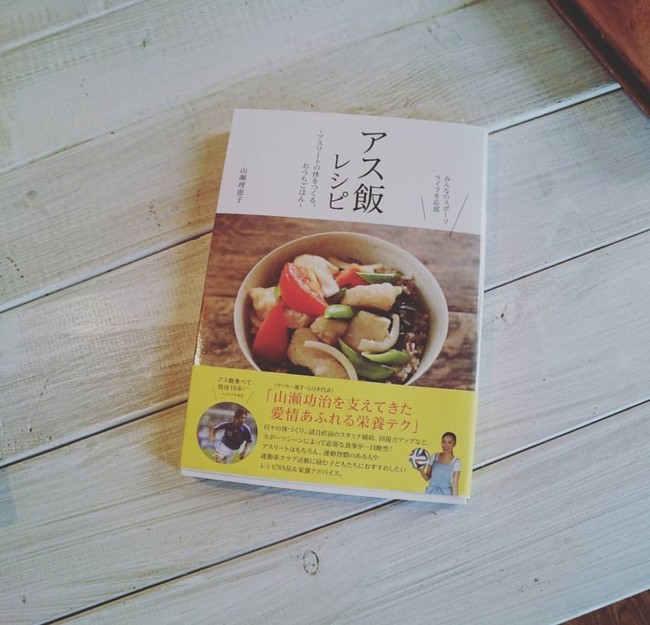

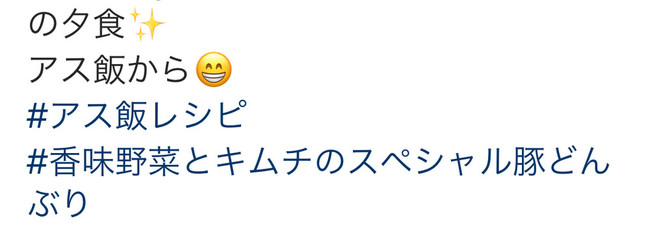

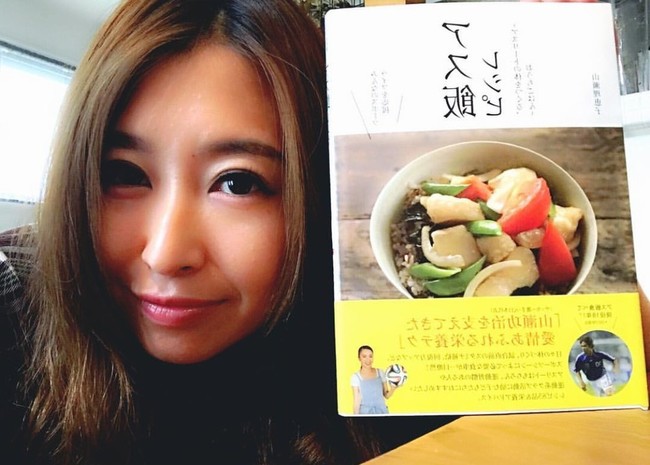

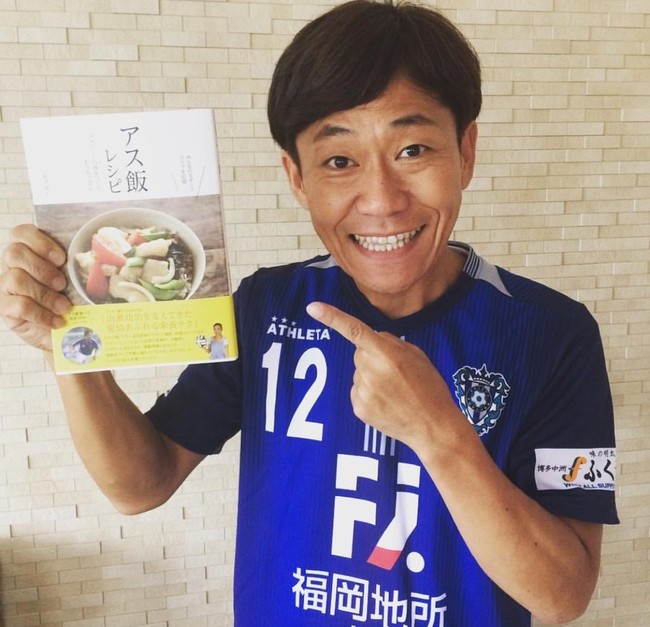

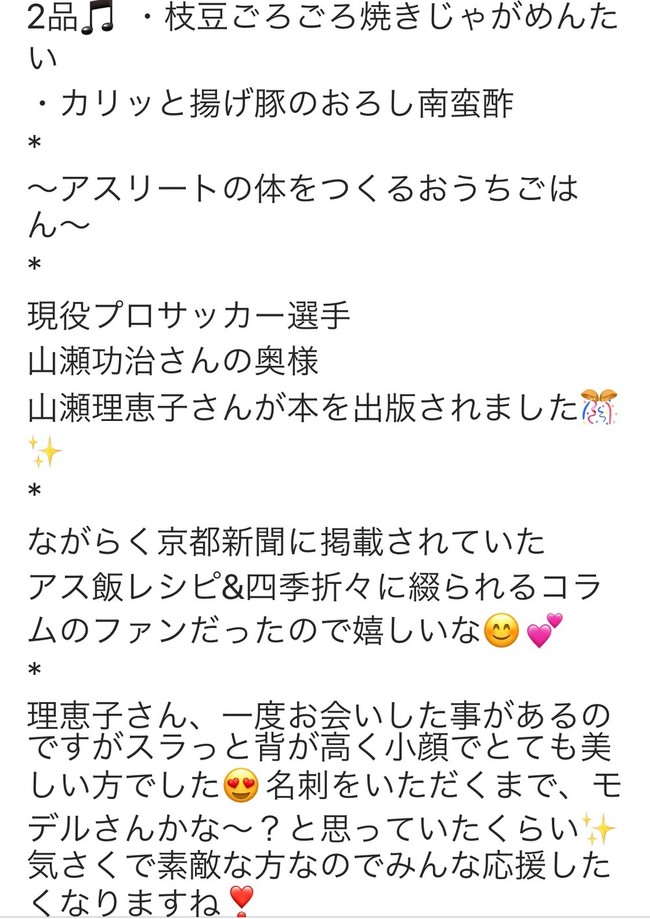

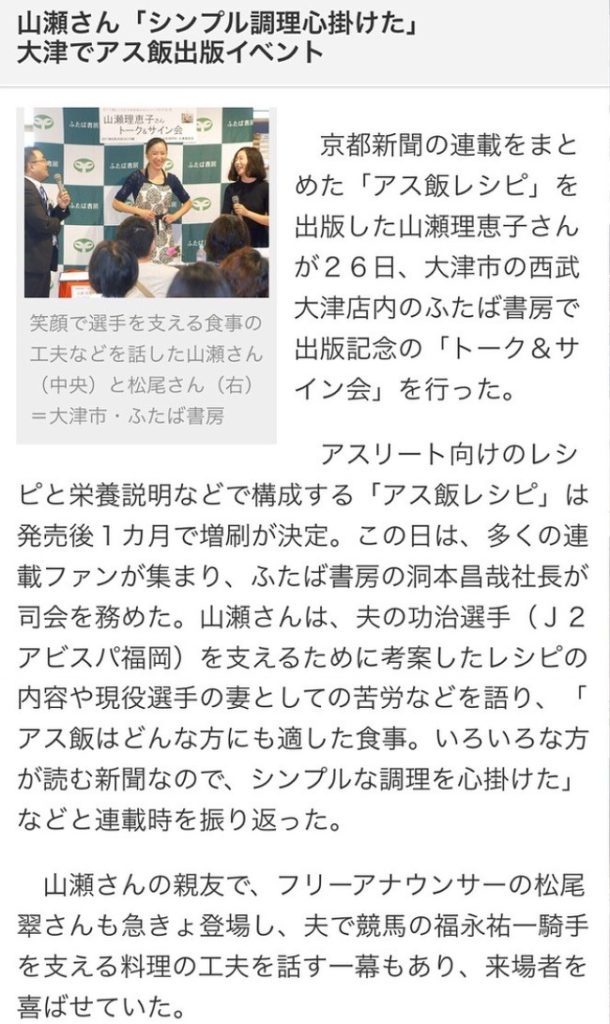

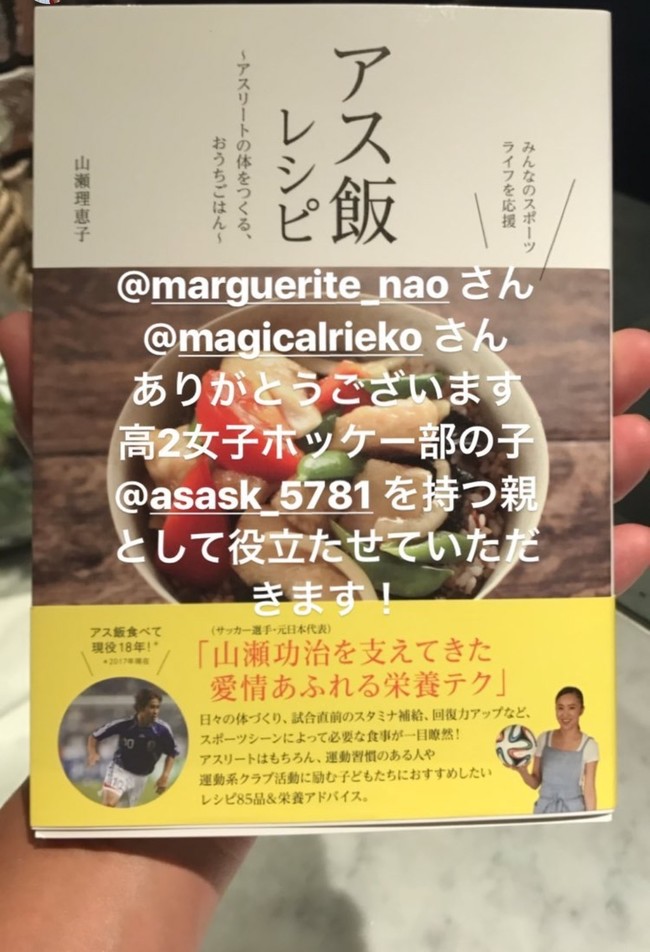

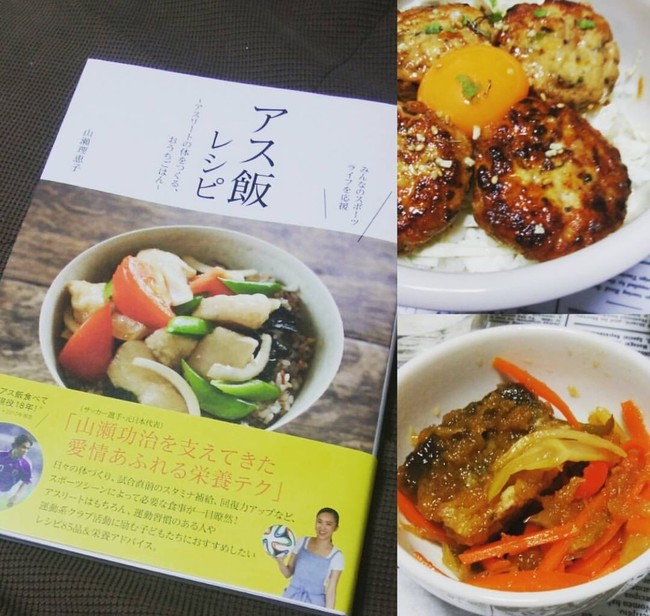

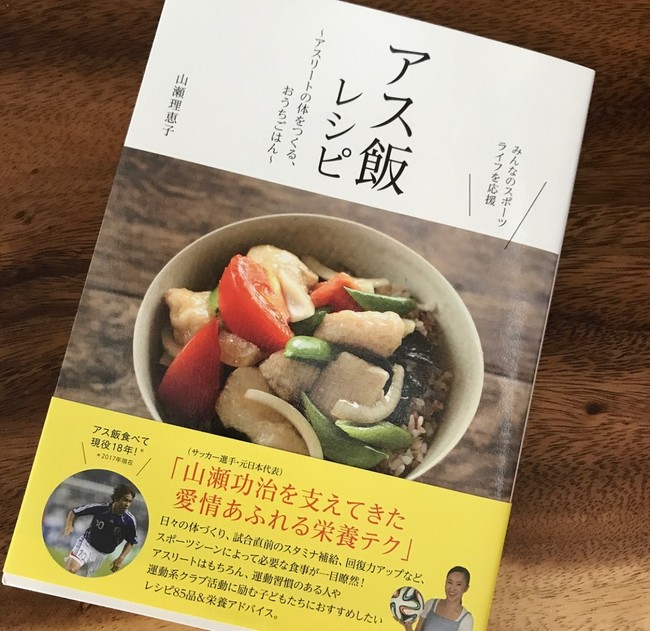

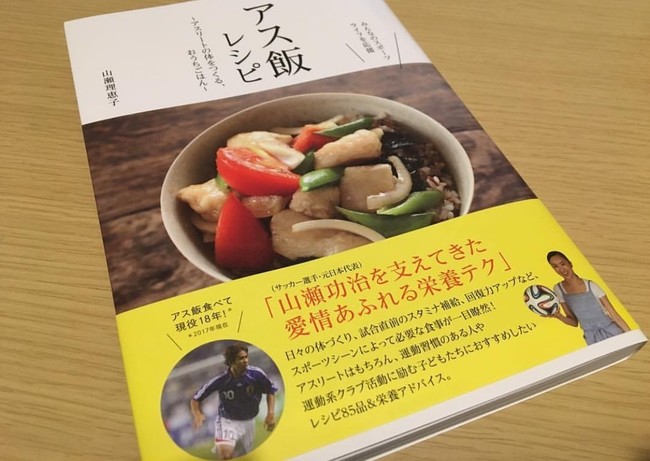

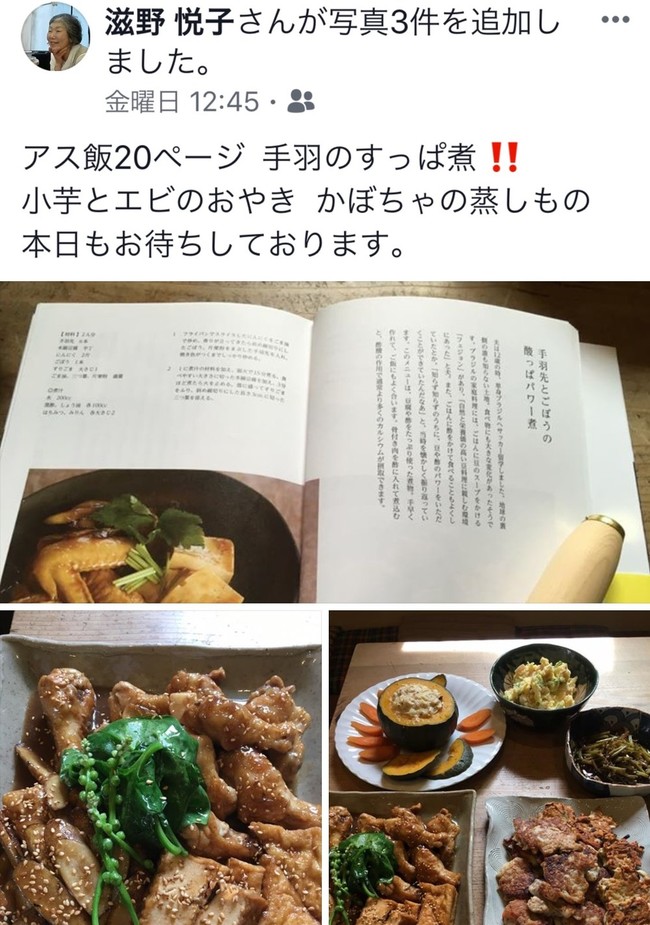

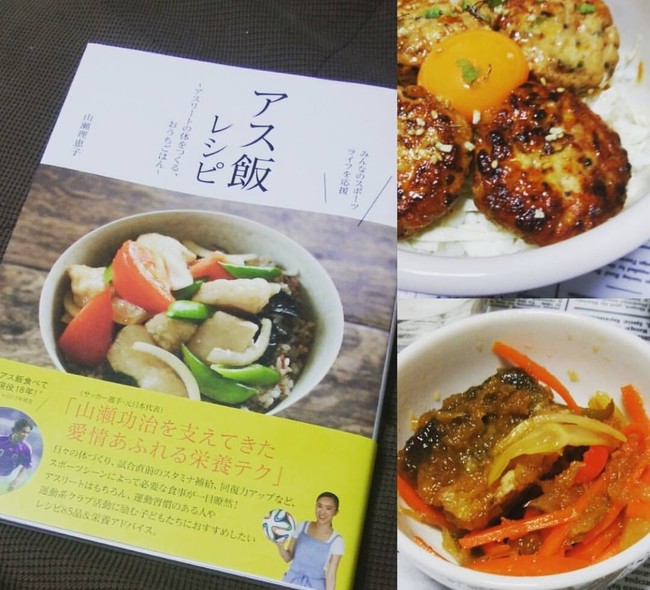

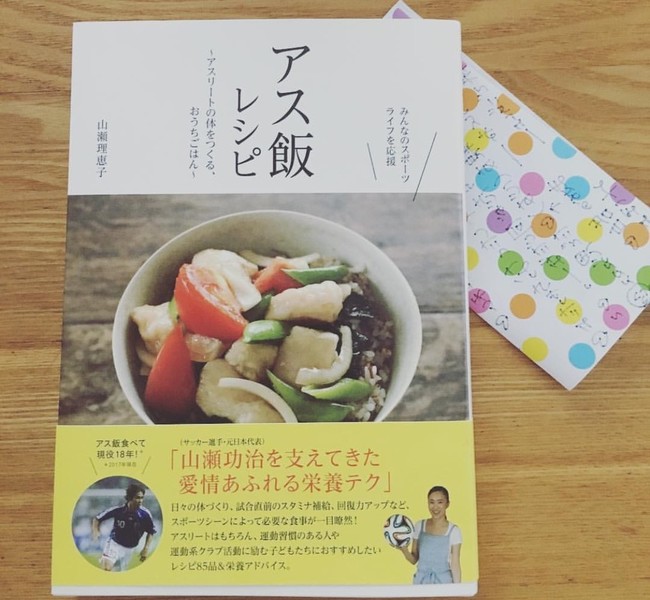

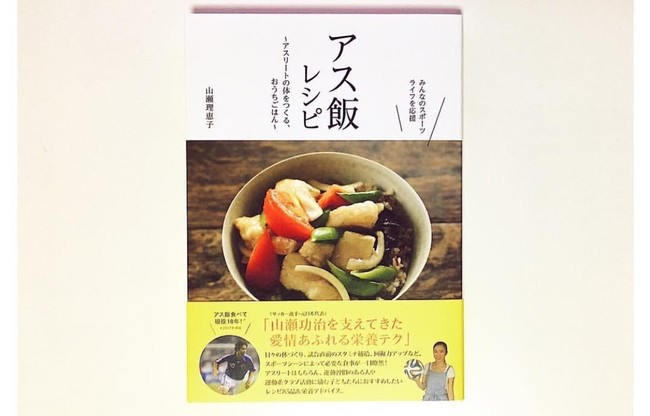

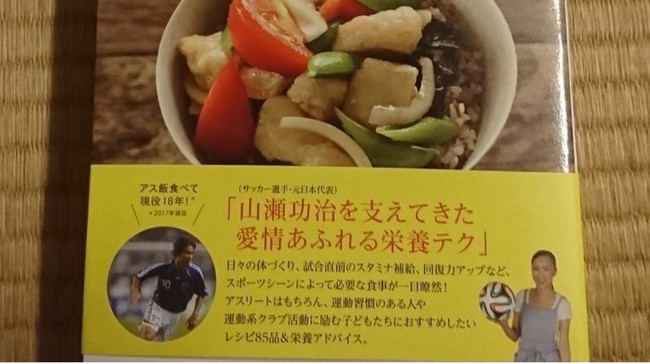

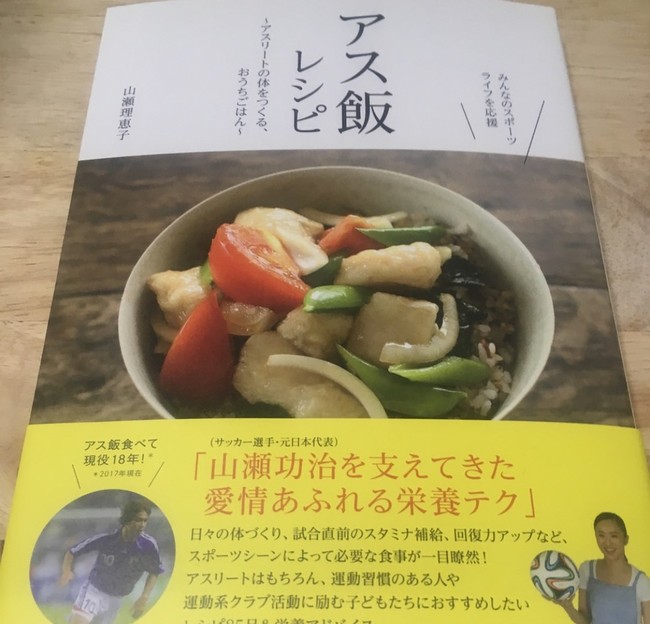

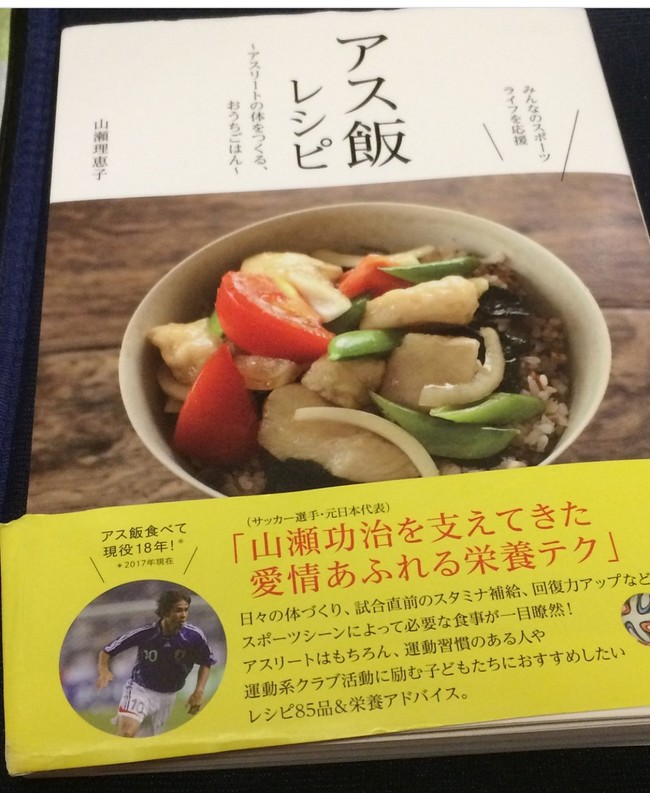

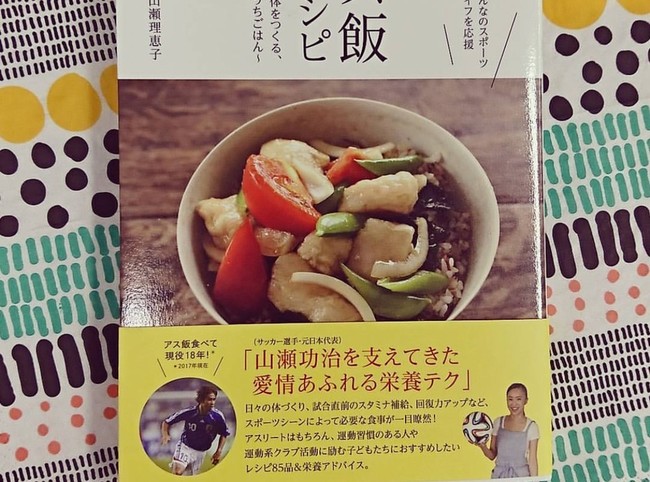

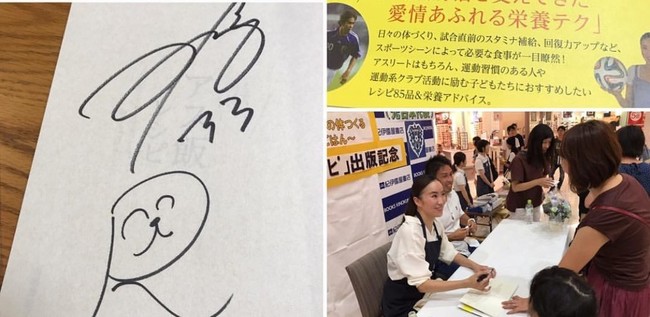

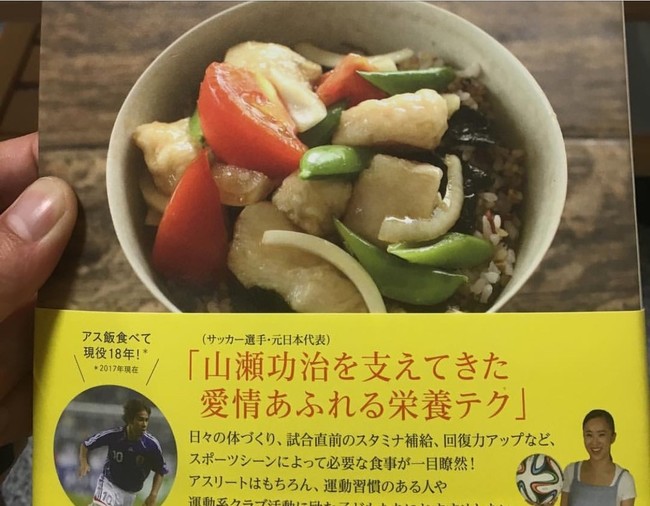

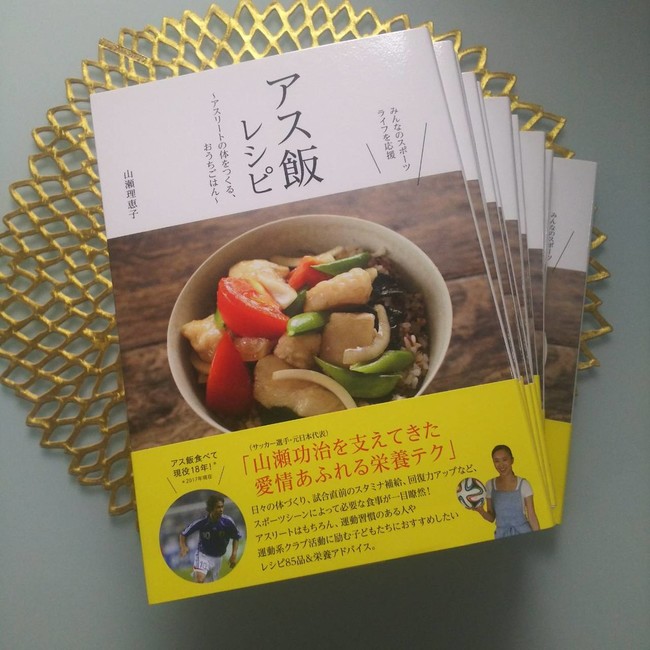

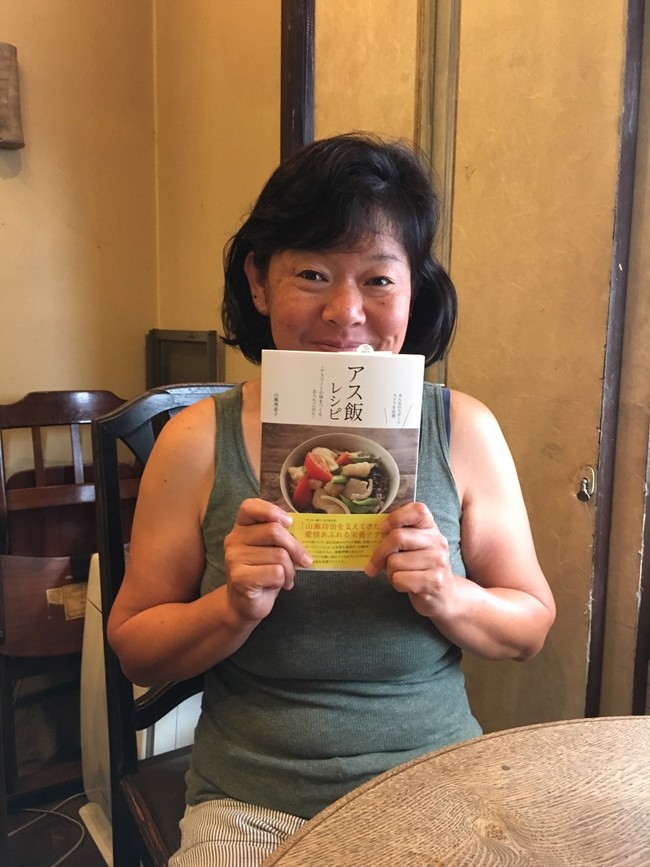

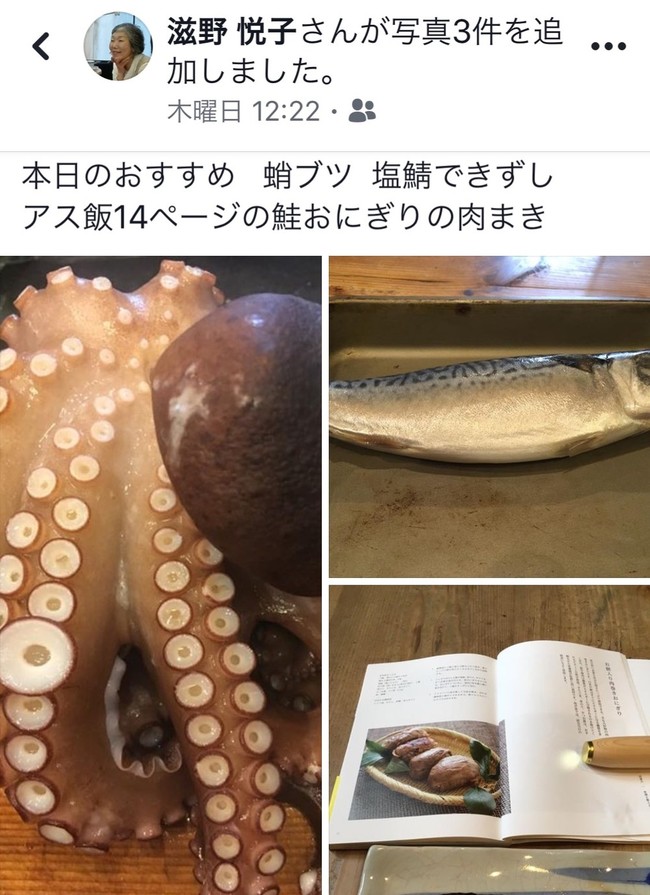

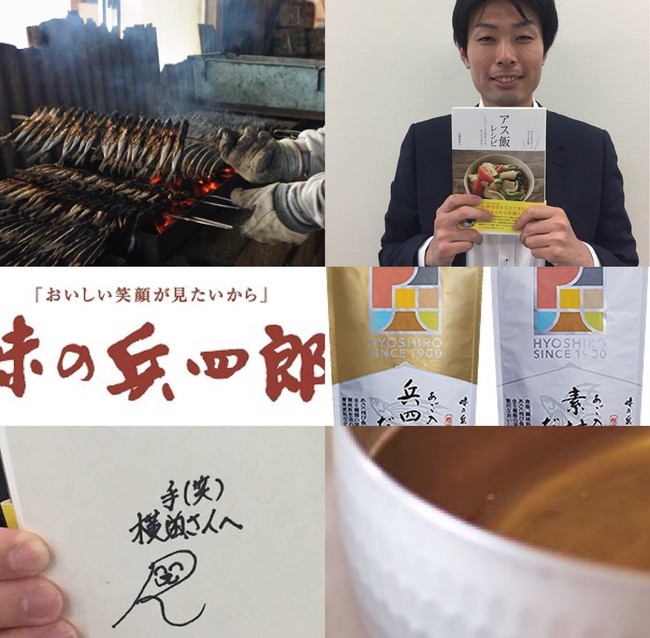

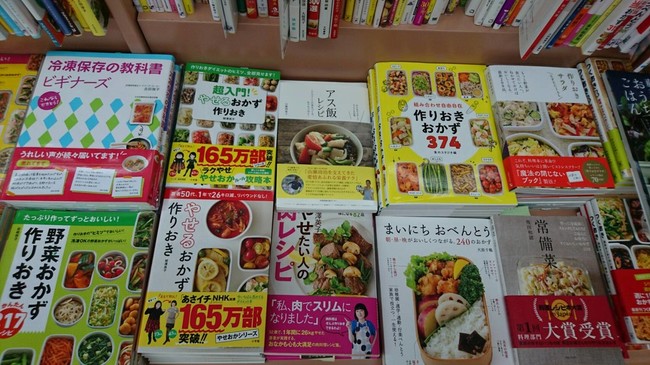

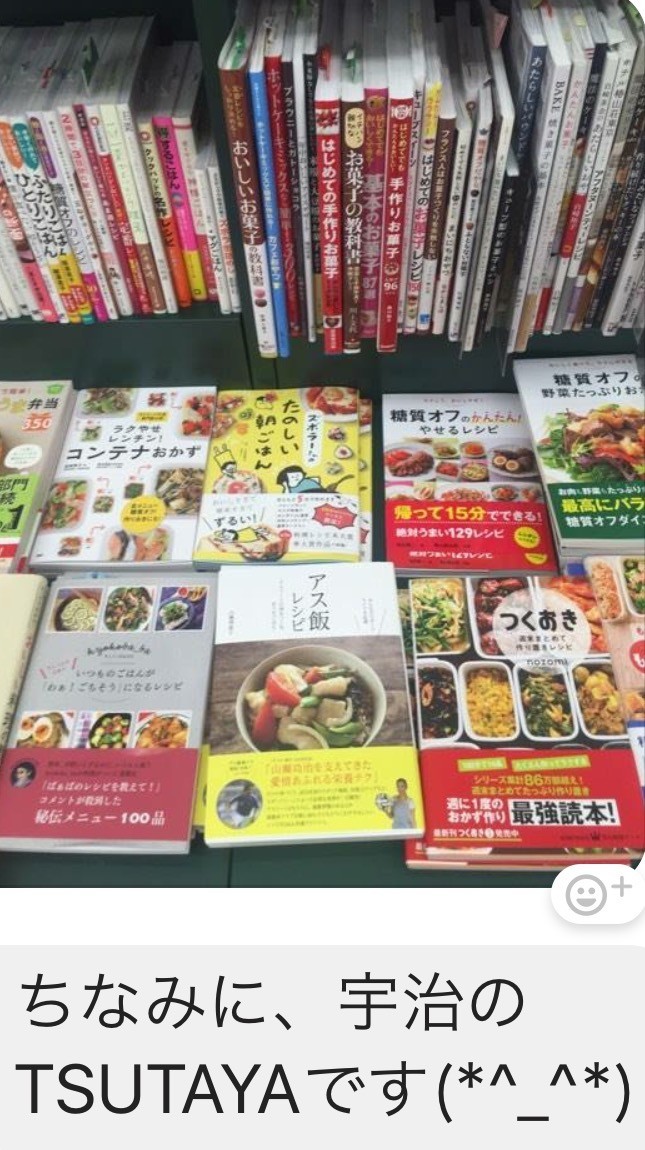

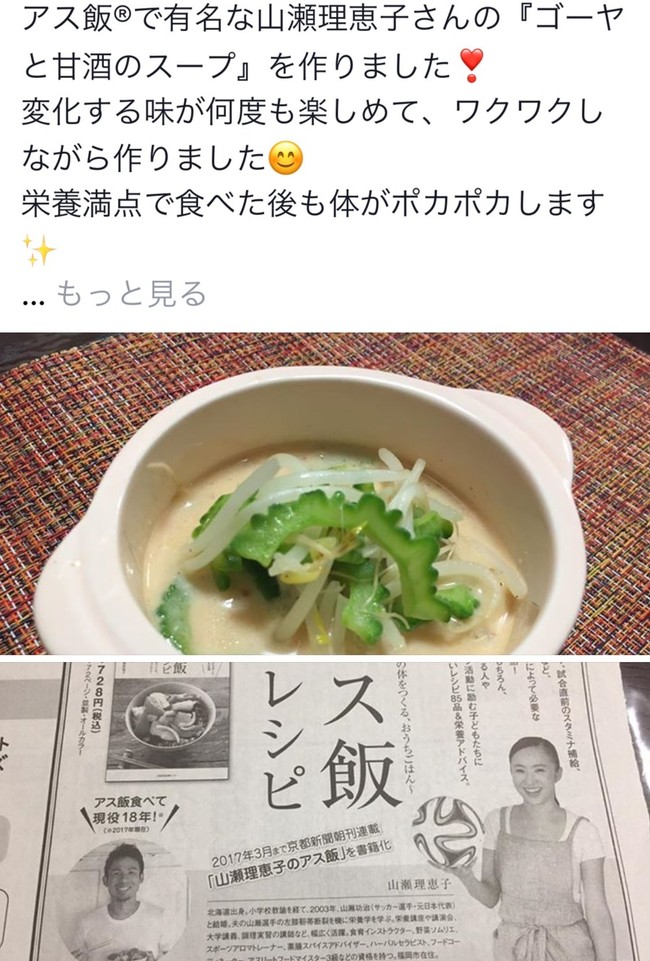

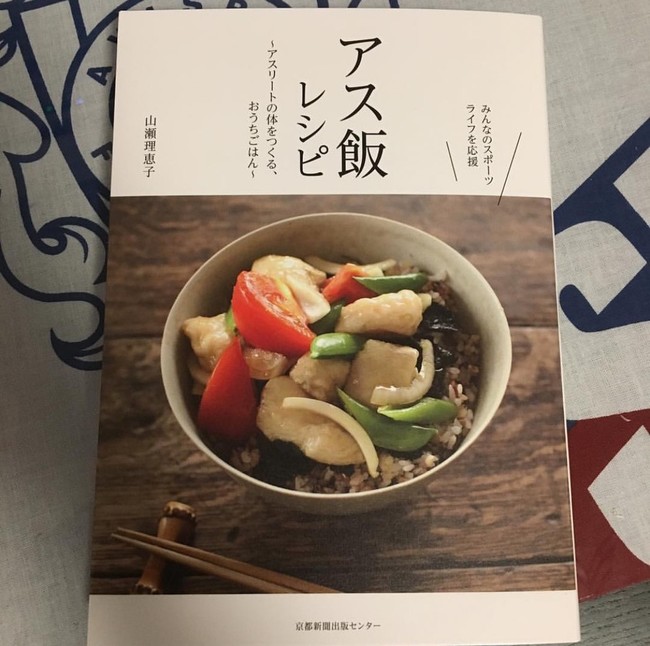

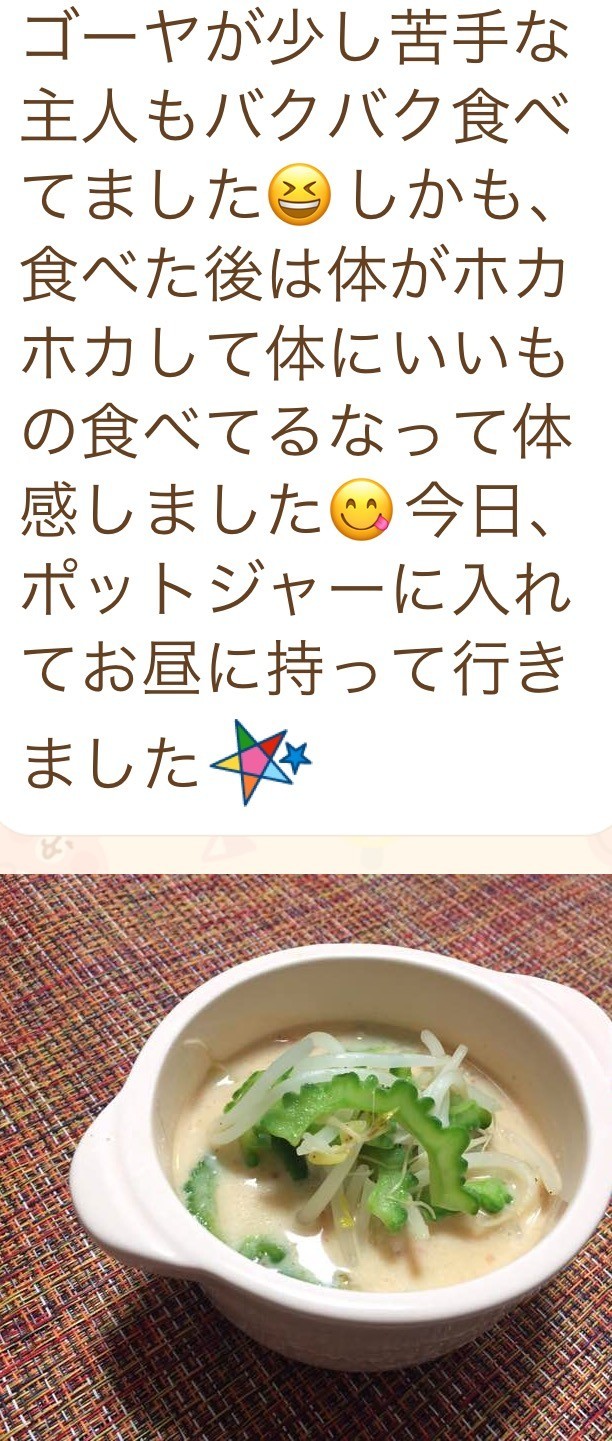

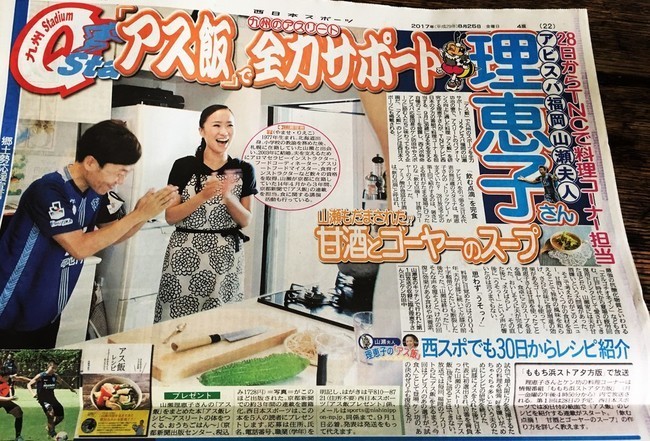

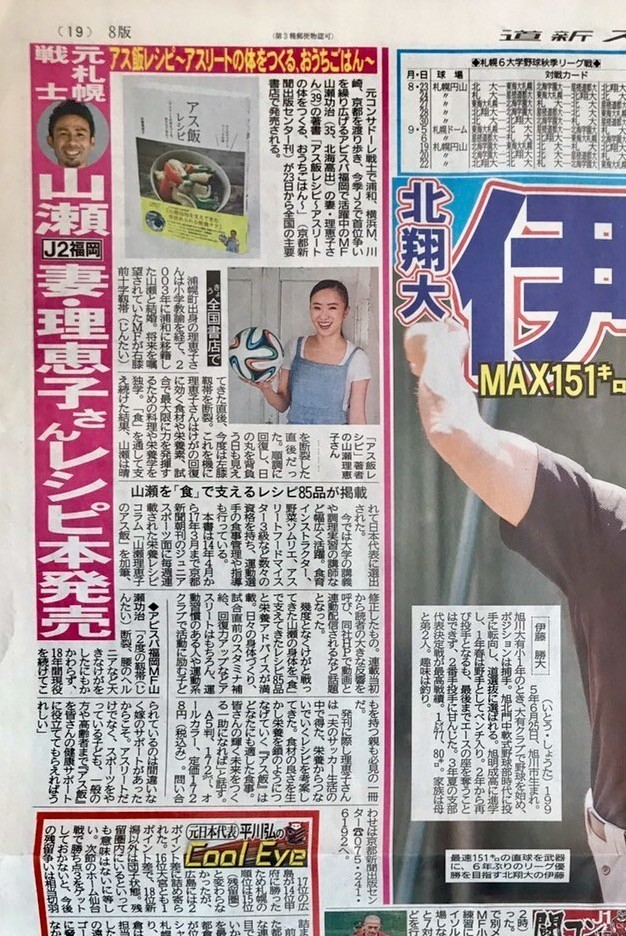

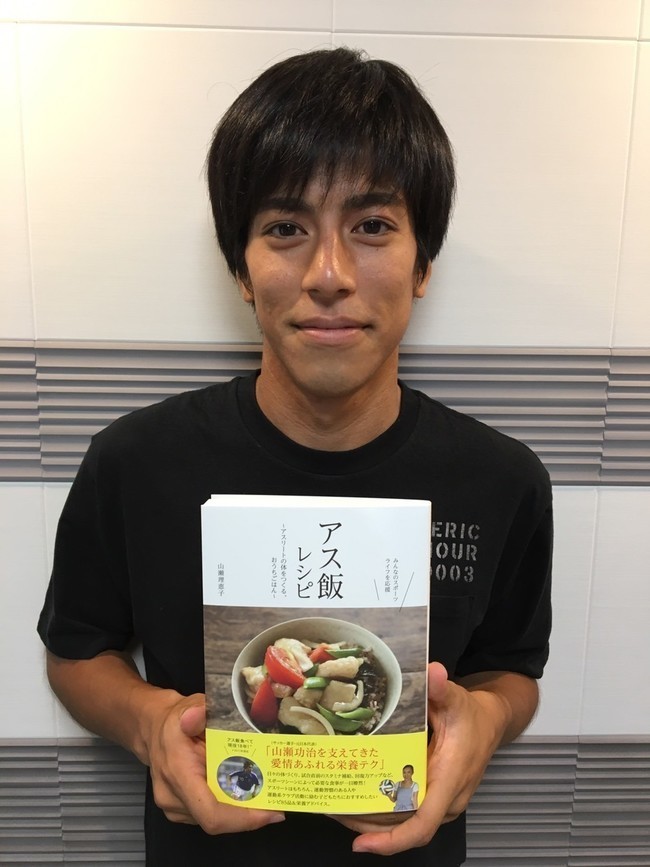

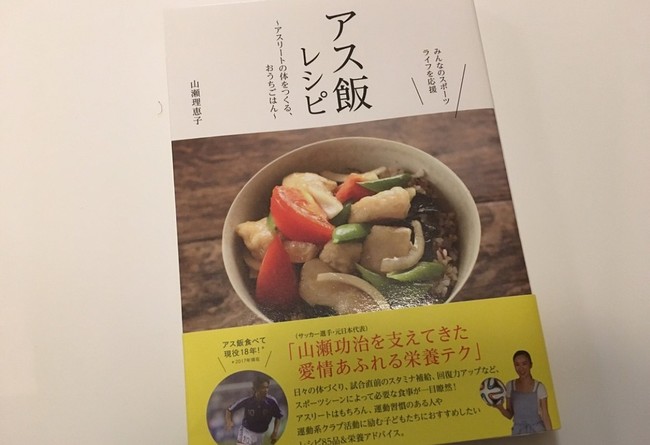

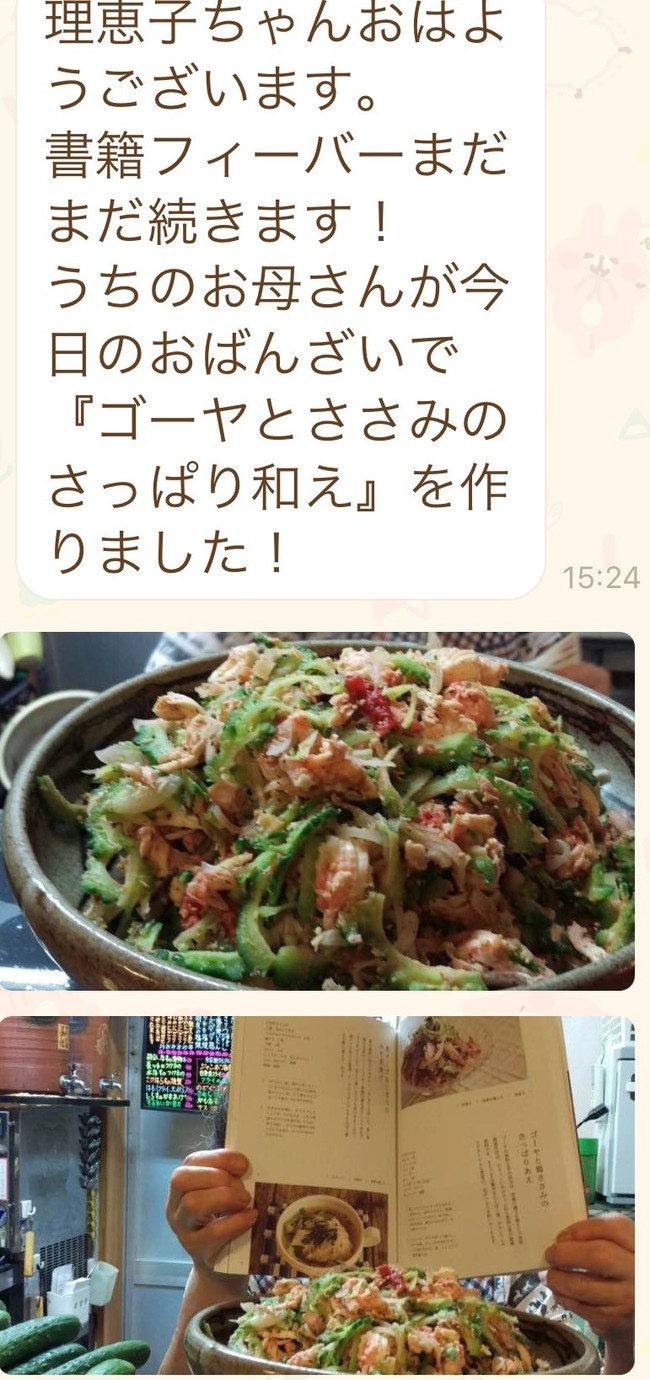

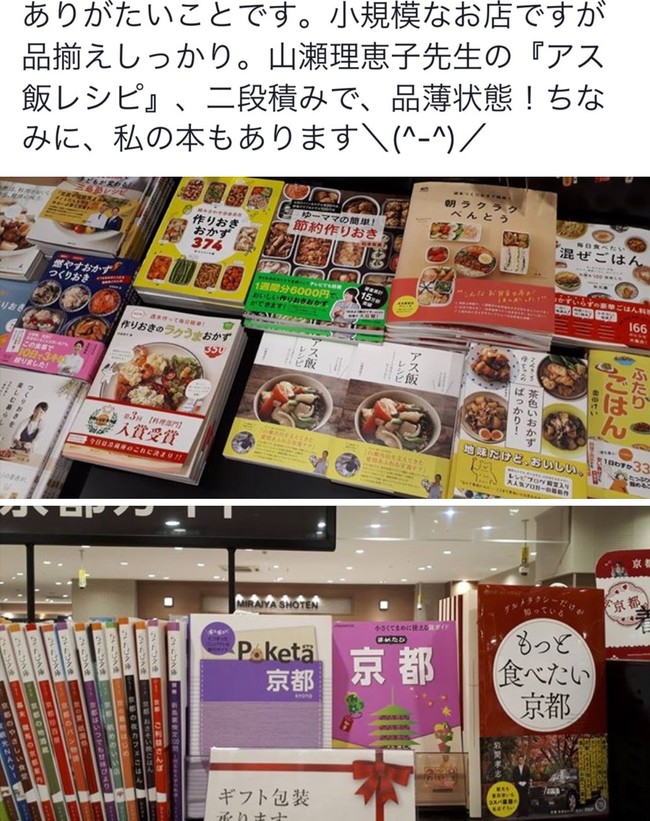

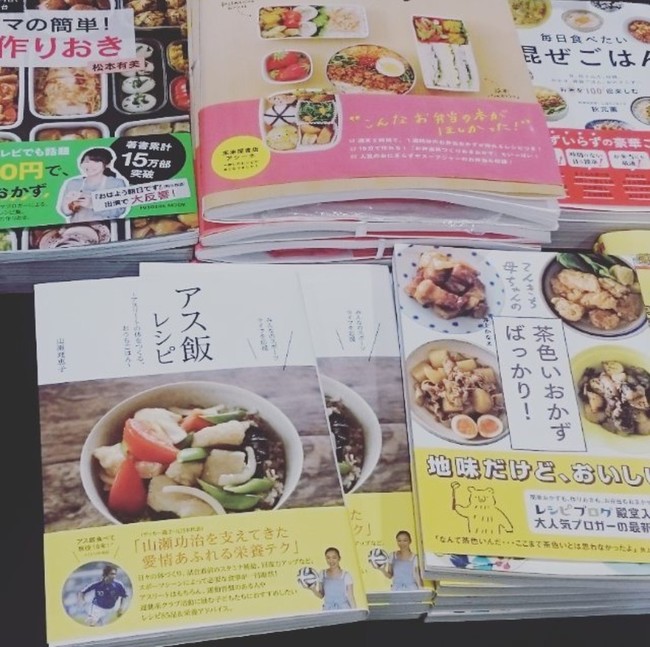

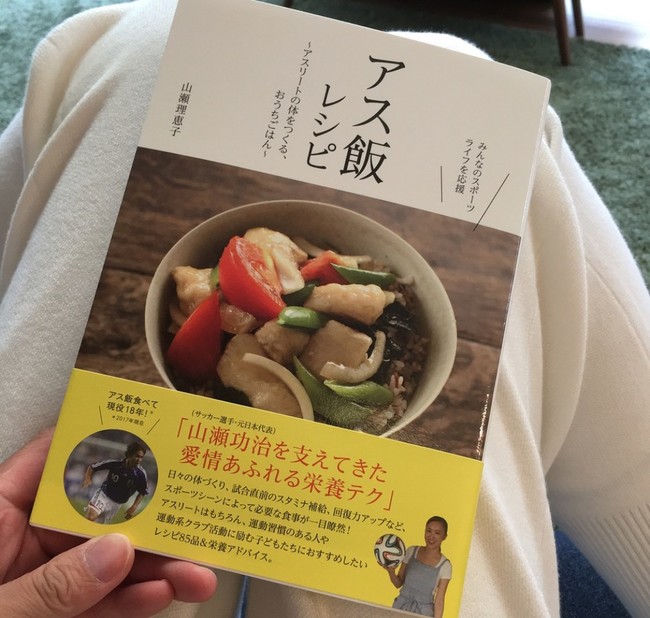

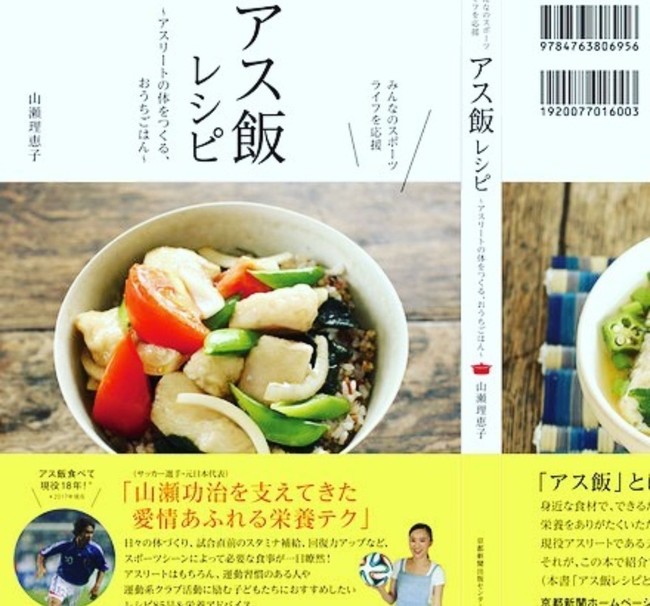

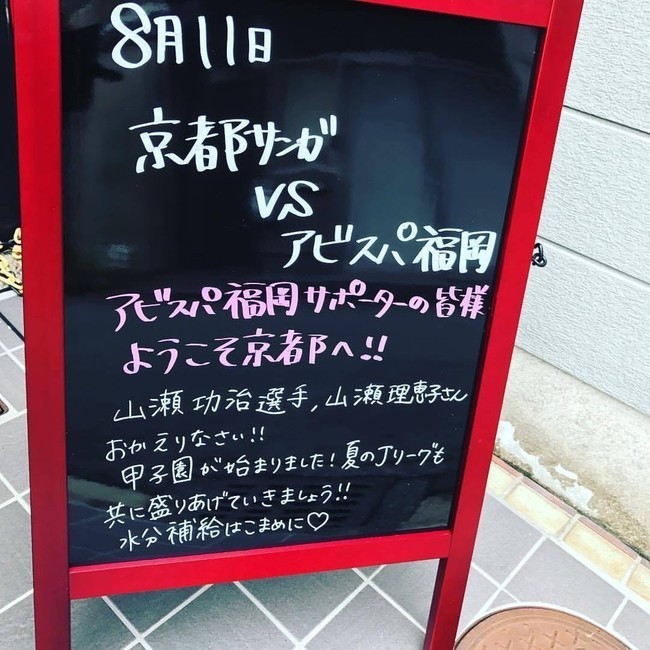

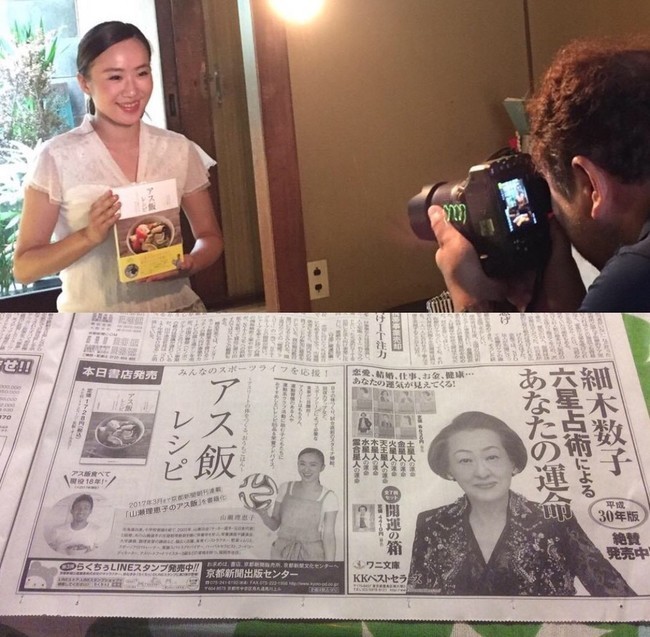

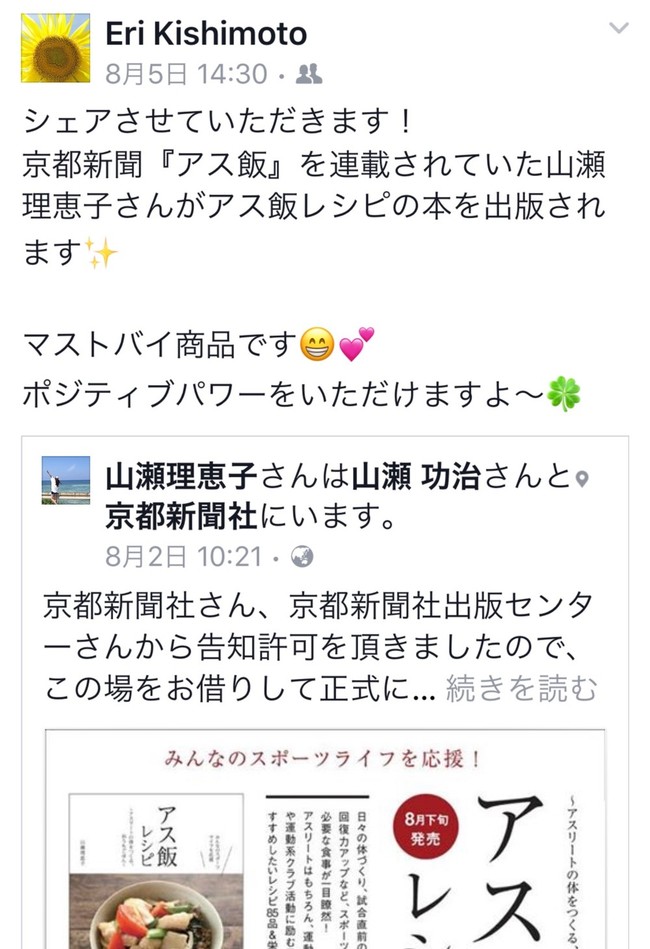

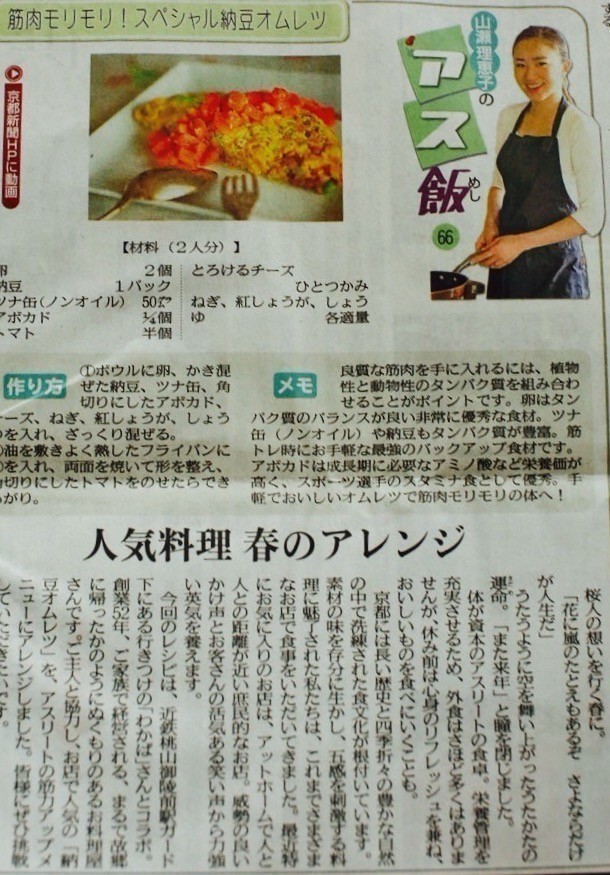

京都新聞読者情報誌 山瀬理恵子のアス飯レシピ10月号掲載!

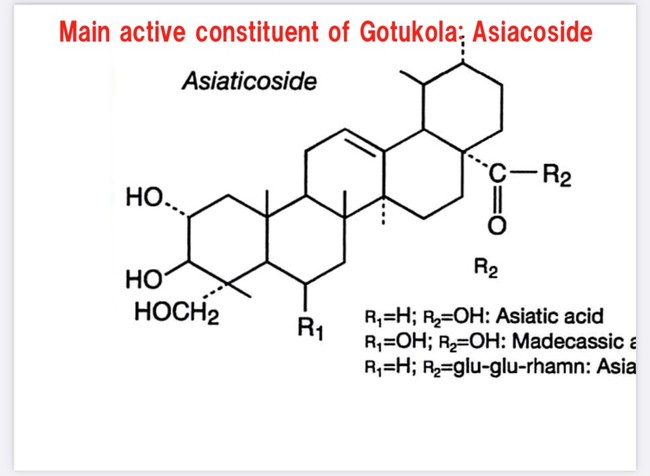

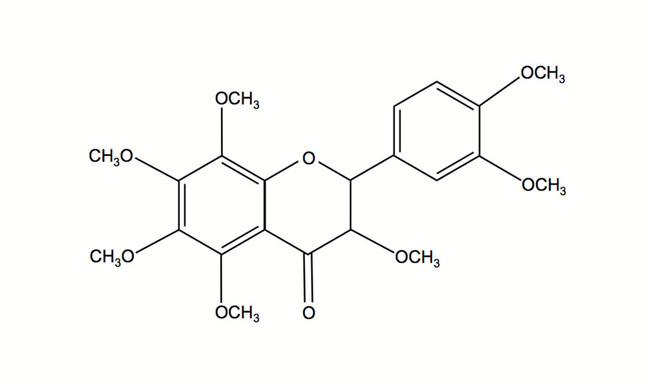

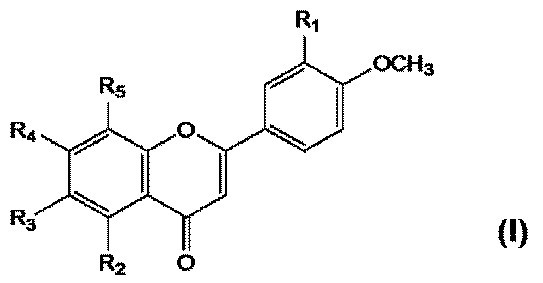

クミスクチンに含まれるシネンセチン

クミスクチンに含まれるシネンセチン

ポリメトキシフラボノイド参考文献 からだ研究所 学術情報

ポリメトキシフラボノイド参考文献 からだ研究所 学術情報

鼻に近づけて香りを楽しむ、ハーブで作られた小さな香りの花束のこと。タッジーマッジーの語源は不明で、花のクラスターを語源とする説がある。タッジーマッジーの最初の記載は1440年頃とされるが、 tuzzy-muzzy のスペルで女性器を表す隠語とされた時代があったことが影響してか、その後は花の装飾品を意味するノーズゲイと呼ばれるようになった。19世紀のビクトリア朝時代になると花言葉ブームと共に人気となる。1940年頃からノーズゲイの本来の呼び名として、スペルを tussie – mussie に変更して名称が復活。ブーケの原型ともいわれ、コサージュ同様、当初は、魔除けや悪臭改善に用いられていたと考えられている。現在でも、王室行事やブライダルブーケなどで用いられているが、ハーブの役割を最大限に活かした利用方法も期待したい。

鼻に近づけて香りを楽しむ、ハーブで作られた小さな香りの花束のこと。タッジーマッジーの語源は不明で、花のクラスターを語源とする説がある。タッジーマッジーの最初の記載は1440年頃とされるが、 tuzzy-muzzy のスペルで女性器を表す隠語とされた時代があったことが影響してか、その後は花の装飾品を意味するノーズゲイと呼ばれるようになった。19世紀のビクトリア朝時代になると花言葉ブームと共に人気となる。1940年頃からノーズゲイの本来の呼び名として、スペルを tussie – mussie に変更して名称が復活。ブーケの原型ともいわれ、コサージュ同様、当初は、魔除けや悪臭改善に用いられていたと考えられている。現在でも、王室行事やブライダルブーケなどで用いられているが、ハーブの役割を最大限に活かした利用方法も期待したい。

文字通り、撒き散らされたハーブのことで、それらを踏んで香りを出すことで虫除け、特にノミ除けや病気予防、芳香 剤として利用された。中世初期から18世紀にかけて、特に英国で広まった。広まった原因の一つとして、中世初期の英国で入浴の習慣が減少して体臭などが気になるようになったことが考えられている。合わせて、ノミをはじめとする生活害虫の駆除や疫病予防を目的とした。ハーブは、藁やイグサ、ヨシなどと共に、台所から寝室まで、家中に撒き散らされた。王室も例外ではなく、テムズ川の悪臭などもあって、1660年にはチャールズ2世によって、王室専用の散布人として、ロイヤルハーブストゥルワーRoyal Herb Strewerの職が設けられていた。高い地位にあり、普段はもちろん、戴冠式では行列の先頭に立ってハーブを撒く重要な役割を果たした。エリザベス女王はメドウスイートを好んだとされる。踏んで香りを出すことから、表皮に腺毛を有し、踏んで容易に壊れて精油を揮発させるシソ科やキク科のハーブが多 かったことが考えられる。これはハーブの使い方を学ぶ参考になると共に、現代でも応用した活用が期待される。

文字通り、撒き散らされたハーブのことで、それらを踏んで香りを出すことで虫除け、特にノミ除けや病気予防、芳香 剤として利用された。中世初期から18世紀にかけて、特に英国で広まった。広まった原因の一つとして、中世初期の英国で入浴の習慣が減少して体臭などが気になるようになったことが考えられている。合わせて、ノミをはじめとする生活害虫の駆除や疫病予防を目的とした。ハーブは、藁やイグサ、ヨシなどと共に、台所から寝室まで、家中に撒き散らされた。王室も例外ではなく、テムズ川の悪臭などもあって、1660年にはチャールズ2世によって、王室専用の散布人として、ロイヤルハーブストゥルワーRoyal Herb Strewerの職が設けられていた。高い地位にあり、普段はもちろん、戴冠式では行列の先頭に立ってハーブを撒く重要な役割を果たした。エリザベス女王はメドウスイートを好んだとされる。踏んで香りを出すことから、表皮に腺毛を有し、踏んで容易に壊れて精油を揮発させるシソ科やキク科のハーブが多 かったことが考えられる。これはハーブの使い方を学ぶ参考になると共に、現代でも応用した活用が期待される。

諸説あるが、最も広く知られている説によると、1628〜1630年にフランスのトゥールーズでペストが流行した際、4人の泥棒がペストに感染せずに泥棒を繰り返していた。捕まった時、司法取引により、ペストにかからずにいた秘密と交換に釈放されたとされ、その秘密が、セージ・タイム・ラベンダー・ローズマリーの4種で作られたハーブビネガーを体に塗ったり飲んだりして泥棒をしていたということだった。その後、ペスト対策として、「4人の泥棒の酢」(Vinaigre des Quatre Voleurs)の名で、様々なレシピのハーブビネガーが誕生したとされる。現在も、同名のハーブビネガーが販売されているほか、「7人の盗賊の酢」の名の香水もある。酢はルームスプレーなどに不向きだが、これを応用して、アルコールを利用して抗菌チンキを作り、除菌スプレーやエ アフレッシュナー、オーガニック殺菌・殺虫剤などとしての利用が期待される。

諸説あるが、最も広く知られている説によると、1628〜1630年にフランスのトゥールーズでペストが流行した際、4人の泥棒がペストに感染せずに泥棒を繰り返していた。捕まった時、司法取引により、ペストにかからずにいた秘密と交換に釈放されたとされ、その秘密が、セージ・タイム・ラベンダー・ローズマリーの4種で作られたハーブビネガーを体に塗ったり飲んだりして泥棒をしていたということだった。その後、ペスト対策として、「4人の泥棒の酢」(Vinaigre des Quatre Voleurs)の名で、様々なレシピのハーブビネガーが誕生したとされる。現在も、同名のハーブビネガーが販売されているほか、「7人の盗賊の酢」の名の香水もある。酢はルームスプレーなどに不向きだが、これを応用して、アルコールを利用して抗菌チンキを作り、除菌スプレーやエ アフレッシュナー、オーガニック殺菌・殺虫剤などとしての利用が期待される。

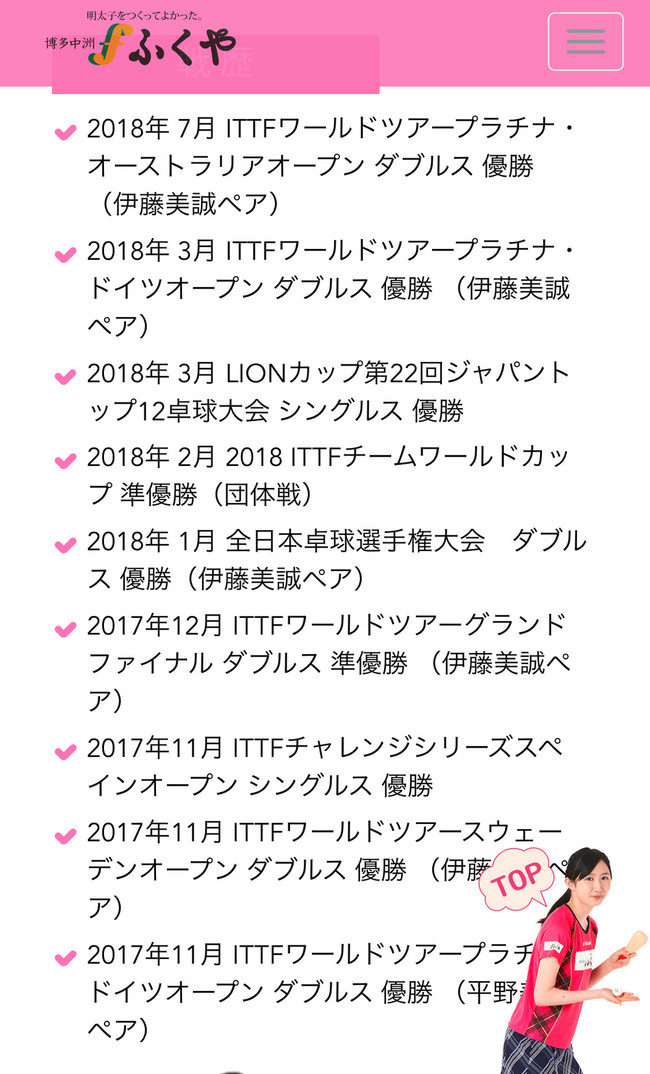

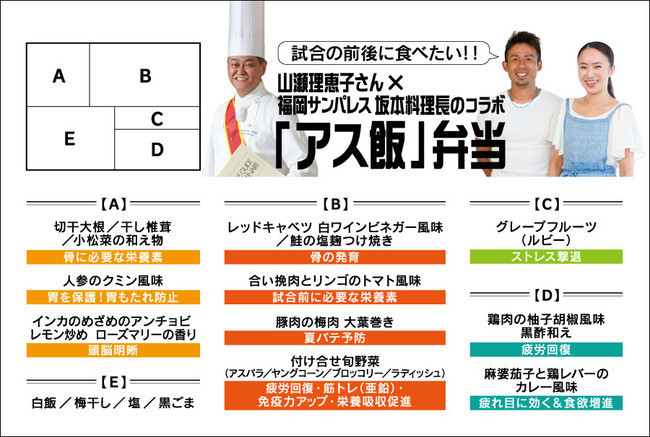

味の明太子「ふくや」アスリート広告応援商品レシピを担当致しました!

味の明太子「ふくや」アスリート広告応援商品レシピを担当致しました!