この度、いくこキッチン(山口市若宮町6-37 blue flag office 1F)では、山瀬理恵子(料理研究家)監修 植物美容メディカルハーブブレンド「クレオパトラ」の販売を開始致します。

いくこキッチン(代表 管理栄養士 守永郁子)

@ikukokitchen

駐車場》店舗裏3台

※営業日はInstagramにてご確認ください。

20年以上に渡り、日本における植物化学成分療法の第一人者、グリーンフラスコ研究所(東京都目黒区自由が丘1-25-1 野澤ビル2F)代表で、現日本メディカルハーブ協会理事長及び東邦大学薬学部客員教授の林真一郎氏の下、専門分野として学び続けたノウハウを、美容に特化したハーブ飲料として販売。いくこキッチン店内にてシェアさせていただきます。

植物美容とは植物化学成分療法の美容領域への応用を言います。

植物の粗抽出物を用いて人が生まれながらにして有する自己調節機能に働きかけ、食生活や心理面を含めたホリスティックなアプローチを行うライフスタイルそのもの。(抗酸化、抗糖化、しみ、しわへのアプローチ、血管の若さを保つ、健康寿命の促進等)

植物美容へのニーズの背景

1安心、安全の対する要求

2ニーズの多様化と高度化(有効性)

3環境面や倫理面への配慮(社会性)

4エビデンス(科学的根拠)

伝統医学をサイエンスで考え再評価する

植物美容は多様な成分が相乗効果を発揮する為、各成分は微量で良いことが最大の特徴。同じメカニズムで相加作用、異なるメカニズムでは相乗作用に。

植物化学成分に対してヒトは代謝(解毒)システムを持っています。(代謝酵素や免疫寛容)

伝統植物には既にヒトでの使用経験があります。(科学的根拠と経験的根拠)

例 紀元前に古代ギリシアで医学の基礎を築き「医学の父」と呼ばれたヒポクラテス(B.C.460-B.C.377頃)は、カモミールを解熱剤として用いたことが残される。

植物には活性酸素の消去要因(防御因子)と抗酸化ネットワークがあり(SODなどの酵素)ビタミンCは細胞の水層、ビタミンE、カロテノイドなどのフィトケミカルは脂質層へ。

ポリフェノール(アンチエイジング)などの植物化学成分はフェノール系水酸基が沢山ある方がパワフル。SODは加齢に伴い減少。活性酸素消去能はビタミンよりもポリフェノールの方が強力。

例 OPC 黒葡萄葉(ビタミンCの30倍、ビタミンEの100倍)

しかしポリフェノールはビタミンの代わりにはなれない為、植物化学成分療法ではビタミン、ミネラル、フィトケミカルが豊富な植物を丸ごと摂取することがセオリーです。

●糖化が招く疾病にシミ、しわ、くすみ

AGEs生成阻害 ジャーマンカモミール、黒葡萄葉

AGEs分解促進 ハイビスカスローゼル

抗酸化 ヒース(βアルブミン)ローズヒップ(アスコルビン酸)

抗糖化 ジャーマンカモミール(カモミラエキス 美白)、黒葡萄葉

抗炎症(皮膚)ジャーマンカモミール

収斂 ローズガリカ

角質溶解 ハイビスカスローゼル

結合組織強化 黒葡萄葉(弾力)

色素成分 黒葡萄葉、ハイビスカス、ローズガリカ

ビタミン補給 ローズヒップ(ビタミンC)

◎ローズヒップ

学名Rosa canina L.

ビタミンC、ペクチン、植物酸、カロテノイド、フラボノイド

美白〜ビタミンCが酸化メラニンを還元

抗酸化〜ビタミンCが酸化したビタミンEを還元

抗シワ〜ビタミンCがコラーゲンの生合成を促進

◎ハイビスカスローゼル

学名Hibiscus sabdariffa

植物酸(クエン酸、リンゴ酸、ハイビスカス酸)、アントシアニン(ヒビスシン)、粘液質(多糖類)、ペクチン、ミネラル(鉄、カリウム)

出来てしまった糖化産物を分解する

◎黒葡萄葉

学名 Vitis vinifera

植物美容で話題の成分、レスベラトロール・OPC(オリゴメリックプロアントシアニジン)・アントシアニンの3成分を全て含んでいる。

抗糖化〜黒ブドウ葉エキスでAGEs生成を抑制

◎ジャーマンカモミール

学名 Matricaria chamomilla L.

精油 ( α- ビサボロール、カマズレン )、マトリシン、フラボノイド(アピゲニン 、ルテオリン)

美白 ジャーマンカモミールエキスがエンドセリンを抑制

抗炎症 精油のカマズレンが抗炎症

抗糖化 カマメロサイドがAGEsの生成を抑制

◎ヒース

学名Erica vulgaris

ヒドロキノン配糖体(アルブチン、メチルアルブチン)フラボノイド、タンニン、樹脂

アルブチンがチロシナーゼを阻害(厚生労働省が承認する美白成分)

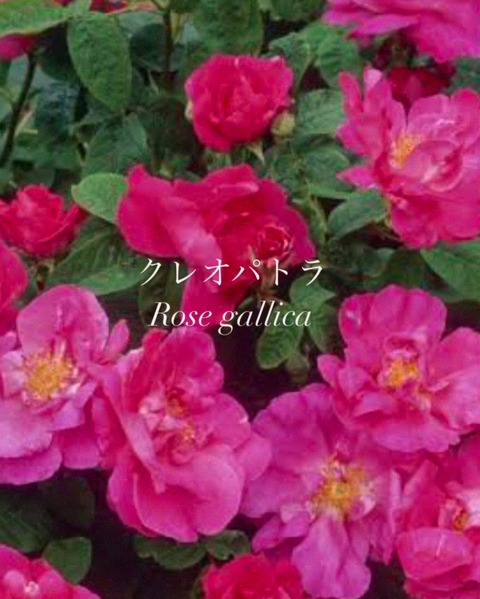

◎ローズガリカ

学名: Rosa gallica

主要成分: 精油(シトロネロール、ゲラニオール、フェニルエチルアルコールなど)タンニン、アントシアニン、有機酸

悲嘆や情緒不安を落ち着かせる芳香成分とタンニンを含むため、神経過敏や更年期の抑うつ、神経性の下痢や不正出血などに用いられる。

学名: Rosa gallica

【 科 名 】バラ科

【使用部位】花部

【主要成分】精油(シトロネロール、ゲラニオール、フェニルエチルアルコールなど)、タンニン、有機酸

【 作 用 】鎮静、緩和、収れん

【 適 応 】神経過敏、悲嘆、便秘、下痢、不正出血

悲嘆や情緒不安を落ち着かせる芳香成分とタンニンを含むため、神経過敏や更年期の抑うつ、神経性の下痢や不正出血などに用いられる。

女性の体は、女性ホルモンの影響によって変化。月経痛や月経前症候群(PMS)が悩みという人は少なくない。女性ホルモンのリズムを知っていれば先まわりして対処できるとポジティブに考えてみることが出来る。更年期の不調も、今はこういう時期と分かっていれば、無理をしないなどの対処ができ、ゆとりをもって過ごすことができる。不快な時期を軽やかに。

ローズガリカは、女性のホルモン系に作用してバランスを整える働きが。月経痛やPMSには、月経の7~10日前から飲用。

バラの花弁はタンニンを含み、収れん性であるため口腔や咽頭粘膜の炎症や下痢などの消化器系の不調に用いられる。ある本草書には、「乾いたバラを鼻にあてて香りを嗅ぐと脳と心が安らぎ、魂の渇きが満たされる。」と書かれているようにバラの香りは女性の悲嘆や不安、恐れを和らげる力を持つ。また蒸留の際に精油と共に生成する芳香蒸留水(ハイドロラット)であるローズウォーター(バラ水)は古くから聖水として利用され、現在でも植物美容(Phyto-cosmetics)の分野で欠かせない存在。

◎学名 Erica vulgaris

科名 ツツジ科

和名 エリカ

使用部位 花

作用

美白、抗菌、利尿、泌尿器の浄化、

適応

色素沈着、膀胱炎、関節炎、リウマチ、通風、

尿道炎などの泌尿器系感染症(尿酸を排出)、結石予防、前立腺肥大による排尿障害

腎臓の機能不全

主要成分

ヒドロキノン配糖体(アルブチン、メチルアルブチン)フラボノイド、タンニン、樹脂

アルブチンがチロシナーゼを阻害(厚生労働省が承認する美白成分)

ツツジ科のヒースはアルプスの山々や地中海地方に生育する常緑樹で、森のはずれや荒野などいたる所に見つけることができる。ヒースは人々の毎日の暮らしにたいへん役立つ植物で、ヘルスケアはもちろんのこと花から採る色素は染料に、また木部は肥料にと幅広い用途に活用できる。同じツツジ科のウワウルシ(ベアベリー arctostaphylos uva-ursi)と同じように、含有量こそ劣るもののアルブチンはメラニン色素の合成に関わる酵素であるチロシナーゼの活性を抑制するため美白効果をもたらす。また、泌尿器を浄化するため膀胱炎や尿道炎などの感染症や結石の予防に用いられ、さらには良性前立性肥大による排尿障害には単独で、また利尿作用をもつリンデン(Tilia europaea)や抗菌作用を持つタイム(Thymus vulgaris)などとブレンドして服用される。一方、リウマチや痛風、関節炎には入浴剤として部分浴などで用います。植物美容の領域でも、シミ、ソバカスなどの色素沈着やニキビのケアに内用や外用で役立てられている。

◎黒葡萄葉

抗糖化〜黒ブドウ葉エキスでAGEs生成を抑制

長野 黒葡萄

注目のアンチエイジングティー

学名: Vitis vinifera

産出国: 日本

産出地域: 長野県小布施

科名: ブドウ科

抽出部位: 葉(ロースト)

動脈と静脈を保護する働きがある黒葡萄葉は、植物美容で話題の成分、レスベラトロール・OPC(オリゴメリックプロアントシアニジン)・アントシアニンの3つの成分を全て含んでいる。

OPCは、1947年にランスのジャック・マスケリエ博士(ボルドー大学医学名誉教授)がポリフェノール中の有効成分として発見し、分離に成功した成分。老化や病気の原因である活性酸素の働きを抑制する抗酸化作用を持つ。

レスベラトロールの摂取により代謝率の低下、ミトコンドリア機能の向上、脂質代謝の改善、糖代謝改善、肝機能改善、炎症マーカーの改善などを齎すことが示されている。

アントシアニンは植物が紫外線から実を守るために生成されるもの。高い抗酸化力で老化の原因となる「活性酸素」を除去する働き。

アンチエイジングに

強力な抗酸化力を持つ黒葡萄特有の成分、レスベラトロール。肌はもちろん全身の若返りが期待できる。

むくみが気になる方に

デスクワークでパソコン作業に没頭していると夕方足がだるい、重い、という症状に悩まされる方に推奨。

動悸、息切れにも

ホーソンに対応する黒葡萄は苦味や渋みのあるホーソンに比べて飲みやすく、動悸、息切れが気になるお年寄りにも推奨。

葉酸が豊富

ノンカフェインで葉酸が豊富。夏は水出しのアイスティーを推奨。

※”もわもわ”としたかたまりは葉脈の部分で、成分の一部です。一緒にお召し上がりください。

◎【学 名 】Rosa canina L.

【 科 名 】バラ科

【使用部位】偽果

【主要成分】ビタミンC、ペクチン、植物酸、カロテノイド、フラボノイド

【 作 用 】ビタミンCの補給、緩下

【 適 応 】ビタミンCの消耗時の補給、

インフルエンザなどの予防、便秘

美白〜ビタミンCが酸化メラニンを還元

抗酸化〜ビタミンCが酸化したビタミンEを還元

抗シワ〜ビタミンCがコラーゲンの生合成を促進

“ビタミンCの爆弾”の異名をもつ美肌効果の高いローズの果実

ヒップ(hip)とはローズの果実のことを指しますが、一般にはローズヒップと呼ばれる。ローズはバラ科ロサ属(Rosa)植物の総称で、ロサ属には400以上の種や亜種、変種などがある。これらの果実は全てローズヒップと称するが、ローズヒップの代表はロサ・カニナ(Rosa canina L.)の果実。その昔、狂犬病の犬に噛まれた際に用いられていたため、別名「ドッグローズ」とも呼ばれている。ロサ・カニナは、一重咲きの中輪花。淡いピンク色の花が咲いた後に、緑色だった果実が橙色から濃い赤い色に熟し、収穫される。

またローズヒップは、美容をサポートするハーブとしても有名。ビタミンCの含有量は、レモンの20〜40倍であり「ビタミンCの爆弾」という異名をもつほど。そのため、ハイビスカスとブレンドして天然のスポーツドリンクハーブティーとして飲まれることも多い。また、ビタミンE、B群、鉄分、亜鉛などの栄養素の他、ペクチン、フラボノイド、カロテノイド(リコピン、β-カロテン)などの抗酸化成分も豊富に含まれている。このためローズヒップはビタミンCの補給や緩和な利尿作用、それにペクチンや果実酸による緩下作用を目的に用いられる。

ビタミンCは抗酸化作用が高く、疲労回復やストレス緩和に必須栄養源。筋肉運動によって生まれる疲労物質を除去し、コラーゲンの生成にも関与。シミやしわの予防にハイビスカスとブレンドして美容茶としたり、感染時、ストレス環境下で用いる。発熱時の口渇に茶剤を冷やして服用すると口の渇きに効果的。加熱利点は細胞壁破壊によりビタミンやフラボノイドの溶出が促進する。

フラボノイドはビタミンCの働きを増強。また紫外線やストレスによる活性酸素によって壊されたビタミンEはビタミンCによって再生。ビタミンCは細胞の水相、ビタミンEは油相を、フラボノイドは水相と油相の境界面に存在し、活性酸素の攻撃から身を守る時は三者揃って万全の整えに。よってビタミンC単体ではなく多様な成分の相乗効果を得る為、植物を丸ごと摂取することが植物化学療法ではセオリーに。

◎【学 名 】Hibiscus sabdariffa

【 科 名 】アオイ科

【使用部位】がく部

【主要成分】植物酸(クエン酸、リンゴ酸、ハイビスカス酸)、アントシアニン(ヒビスシン)、粘液質(多糖類)、ペクチン、ミネラル(鉄、カリウム)

【 作 用 】代謝促進、消化機能亢進、緩下、利尿

【 適 応 】肉体疲労、眼精疲労、便秘、循環不良

出来てしまった糖化産物を分解する

フランスでカルカーデ(karkade)と呼ばれるハイビスカス(ロゼル草)の語源は古代エジプトの美の神ヒビスに由来。現在ではエジプトやスーダンの他に中国などでも栽培されており、さわやかな酸味と鮮やかなルビー色のハイビスカスティーは世界中で女性の人気を博している。

酸味のもとであるクエン酸、リンゴ酸、ハイビスカス酸などの植物酸やミネラルが体内のエネルギー代謝と新陳代謝を高め(植物酸による腸管PH低下はミネラルの吸収を高めまたクエン酸のキレート作用が更にこれを促す)スポーツによる肉体疲労を回復させることにある。アントシアニン色素のヒビスシン摂取は運動系でもよく使用。植物酸におけるPHの低下は腸内環境を改善し、ハイビスカスに含まれる粘液質やペクチンの働きも相まって緩下作用がもたらされる。病中病後の食欲不振には酸が食欲を刺激するので特に○

ローズヒップとのブレンドは栄養補給や美容効果を高め、またハイビスカスの鋭い酸味をまろやかに変えて飲みやすくすることからも最適のブレンドと言える。冬季は質の高いはちみつを加えると尚◎

2021年2月23日に開催された日本ホリスティック医学協会植物療法研究会 植物療法の「トピックス」 を追究するワンディ・フォーラムを受講し学びをブラッシュアップ。師匠、林真一郎先生が登壇。ハイビスカスの新たな適応として収縮期血圧低下による高血圧改善が分かっています。(血管機能改善による生活習慣病予防)

酸化と共に慢性炎症の引き金となる糖化を防ぐには

①そもそも糖の吸収を抑制する方法

②体内での糖化反応を抑える方法

③出来てしまった糖化産物を分解する方法

①にはマルベリーが最適で食事の食前に服用。京都のアークレイさんの研究で②にはカモミールや黒葡萄葉、ホーソンに効果が顕著であることが報告。③では糖化産物の分解を促すOPH(酸化タンパク質分解酵素)の活性を高めるハーブを探索したところハイビスカスにその働きが見出されている。

◎【学 名 】Matricaria chamomilla , Matricaria recutita

【 科名 】キク科

【使用部位】花部

【主要成分】 精油 ( α- ビサボロール、カマズレン )、マトリシン、フラボノイド(アピゲニン 、ルテオリン)

【適応】

内用:胃腸の痙攣/消化器系の炎症/消化不良/鼓腸

外用:炎症性皮膚炎/神経皮膚炎/肛門-性器炎症(沐浴、洗浄)

その他:幼児の下痢/一般的な風邪症状/放射線照射や化学療法による粘膜の炎症

【作用】

消炎/筋肉の緊張緩和/鎮痙/傷の治癒促進/防臭/抗菌/皮膚代謝亢進/緩やかな鎮静/駆風

美白 ジャーマンカモミールエキスがエンドセリンを抑制

抗炎症 精油のカマズレンが抗炎症

抗糖化 カマメロサイドがAGEsの生成を抑制

ジャーマンカモミールは、ハーブティーの原料として世界的に最も広く知られているものの一つである。米国や欧州では、健康と美容を目的にした外用剤としても広く使われているハーブ。

胃炎、胃潰瘍の疼痛の原因となる平滑筋の痙攣に対し、植物療法ではアトロピンやパパベリンなどのアルカロイドの抗コリン作用に頼るのでは無く、フラボノイドのアピゲニンやテルペノイドのリナロール、メントールなどの鎮痙、鎮静作用を活用。

ジャーマンカモミールの主要フラボノイドのアピゲニンはクエルセチンやルテオリンより鎮痙作用が強く、抗不安作用も有している。カップから立ち上る香りは嗅覚経路で情動に変化を齎し、ストレスを和らげ心身にリラックス効果も。内服によりカマズレンがヒスタミンの遊離を阻害。αビサボロールがシクロオキシゲナーゼやリポキシゲナーゼを阻害し消炎作用を齎す。更にフラボノイドのアピゲニンがベンゾジアゼピン受容体のリガンドとして働き、鎮痙、鎮静作用を齎す。植物美容では多様な成分が多様なメカニズムで生体に働きかけて相乗効果を齎している。

シミやソバカスの原因となるメラニン色素は、表皮の「ケラチノサイト」から分泌される「エンドセリン」による指令によって合成がうながされる。カモミールがこの「エンドセリン」からの指令を抑えることによって、シミやソバカスの原因を断つ、美しい肌を保つ。また主要成分「カマズレン」には抗炎症・鎮静・抗アレルギー作用が。ポリフェノールの一種である「カマメロサイド」が糖化を抑制。

クレオパトラが愛した植物

野菜や果物、スパイス、ハーブに含まれる抗酸化物質が生活習慣病を防ぎ、私たちの健康を保ち、若々しさを維持することに役立つことはよく知られている。歴史的にこれらの物質を含む植物たちを巧みに利用したといわれるのはエジプトのプトレマイオス朝の最後のファラオ(古代エジプトの王の称号)として活躍したクレオパトラ。

彼女は、中国の唐の時代、玄宗皇帝の妃だった楊貴妃、平安時代の歌人であった小野小町とともに、「世界三大美人」として知られている。日本以外では、小野小町に代わり、スパルタの王妃としてギリシャ神話に登場する「ヘレネ」が選ばれている。

3人の中でも、美しい肌と若さを保ち、美と健康を維持していたのはクレオパトラとされる。

彼女は、バラの花や花びらを浮かべた「バラ風呂」をこよなく愛したと言われている。バラ風呂では香りも大切だが、花の色素であるアントシアニンが主役。この色素は、彼女が愛飲したハイビスカスティーにも多く含まれる。

植物たちが紫外線に抗して生きていくためにつくりだす物質は、クレオパトラの時代を越えて、現在、私たちの健康を支えるものとなっている。

ハイビスカスには、肌の新陳代謝を高めるクエン酸やリンゴ酸も豊富に含まれており、ローズヒップの抗酸化成分(ビタミンC、リコピン、β-カロテンなど)と一緒に摂取することで、相乗効果に。

肌のくすみが気になる時はヒースを活用。シミやそばかすの原因となるメラニンの生成を阻害する成分アルブチンやミネラルを多く含み、美容のハーブとしても非常に人気がある。

抗酸化物質の働きとは?

花に多く含まれるポリフェノールやカロテノイドなどは抗酸化物質だ。花の赤い色や青い色はポリフェノールのアントシアニン色素であり、黄色い花の色はカロテノイド色素。花がこれらの物質を多く含んでいることの意義は、美しい色で目立って、花粉を運んでくれるハチやチョウなどを誘うこと。もう一つの大切な意味は、花の中で生まれてくる自分たちの子どもであるタネを紫外線から守るため。

また、多くの野菜や果物、スパイス、ハーブに含まれるビタミンCやビタミンEも抗酸化物質。私たちはどんな野菜や果物がこれらの抗酸化物質を多く含んでいるかをよく知っている。しかし、「なぜ、それらが抗酸化物質をつくるのか」という疑問をあまり抱かない。多くの野菜や果物は紫外線から自分のからだを守るためにそれらの物質をつくっている。

私たち人間は紫外線が当たるだけではなくて、激しい呼吸をすることや、日々の暮らしのストレスなどで、からだの中に活性酸素が発生。ですから、私たちと植物たちは、同じように活性酸素の害に悩んでいる。活性酸素への悩みは、私たちと植物たちが同じしくみで生き、同じ悩みをもっているということの代表的な例。私たちは、植物たちが自分のからだを守るためにつくる抗酸化物質を利用させて貰っている。

日本メディカルハーブ協会執筆以下記事参照

https://www.medicalherb.or.jp/archives/165606

甲南大学特別客員教授

田中修教授